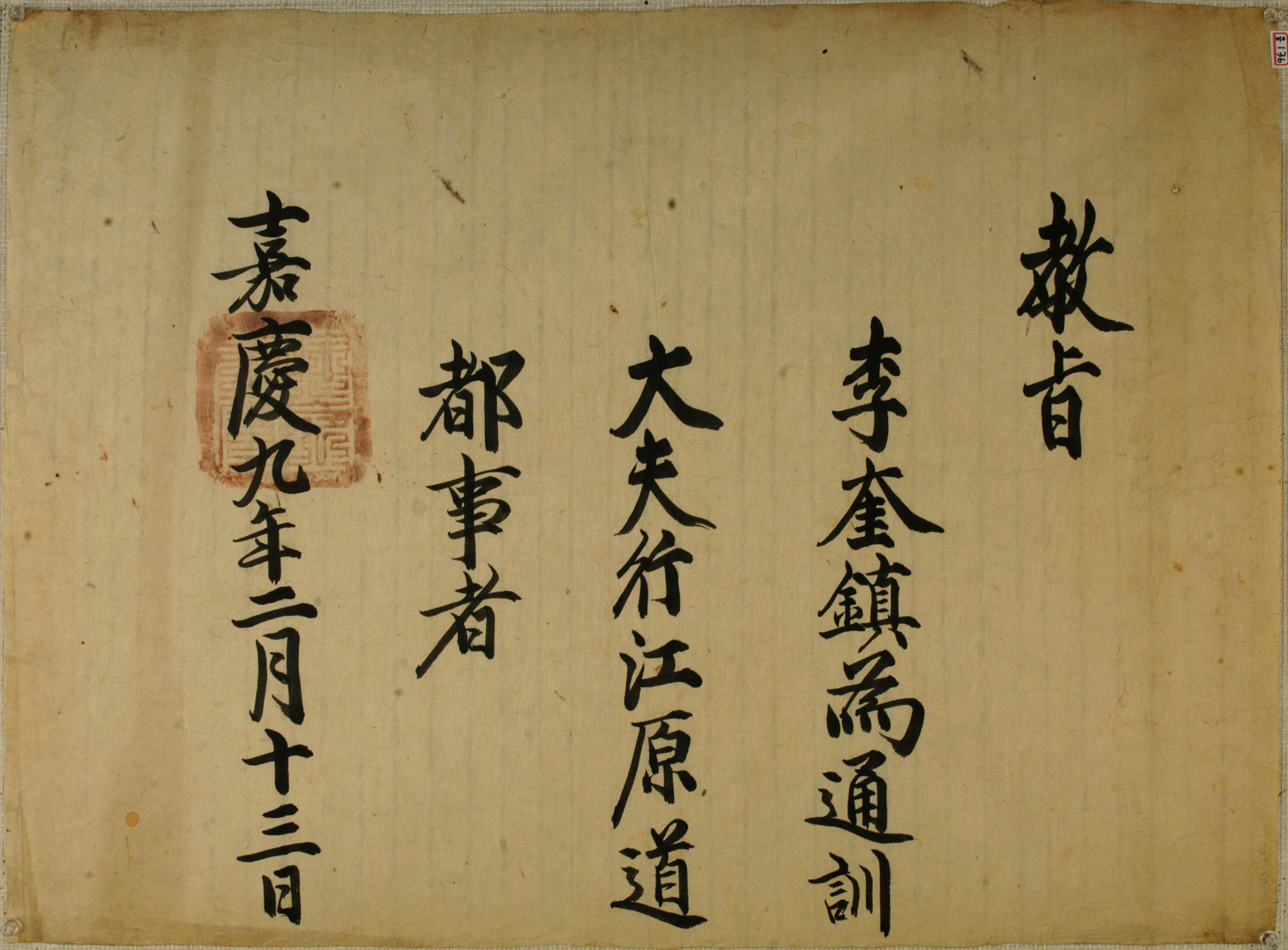

1804년 2월 13일, 국왕이 이규진을 통훈대부 행 강원도 도사로 임명하는 4품 이상 고신[敎旨]

내용 및 특징

1804년(순조 4) 2월 13일에 국왕이 이규진을 통훈대부 행 강원도 도사로 임명하는 4품 이상 고신[敎旨]이다. 발급일자 위에 어보인 ‘施命之寶’가 답인되어 있다.

강원도는 조선 8도의 하나로 일명 關東이라고도 한다. 강원도 도사는 8도 감영의 종5품 관직으로 감사(觀察使, 종2품)의 다음 관직이며 정원은 1員이다. 지방관리의 불법을 규찰하고 科試를 맡아보았다. 通訓大夫는 문관 정3품 하계에 해당하는 품계 명칭으로 당하관의 최상이다. 품계와 관직이 일치하지 않기 때문에 行守法에 따라 관직이 품계보다 낮은 경우인 ‘行’을 품계와 관직 사이에 썼다.

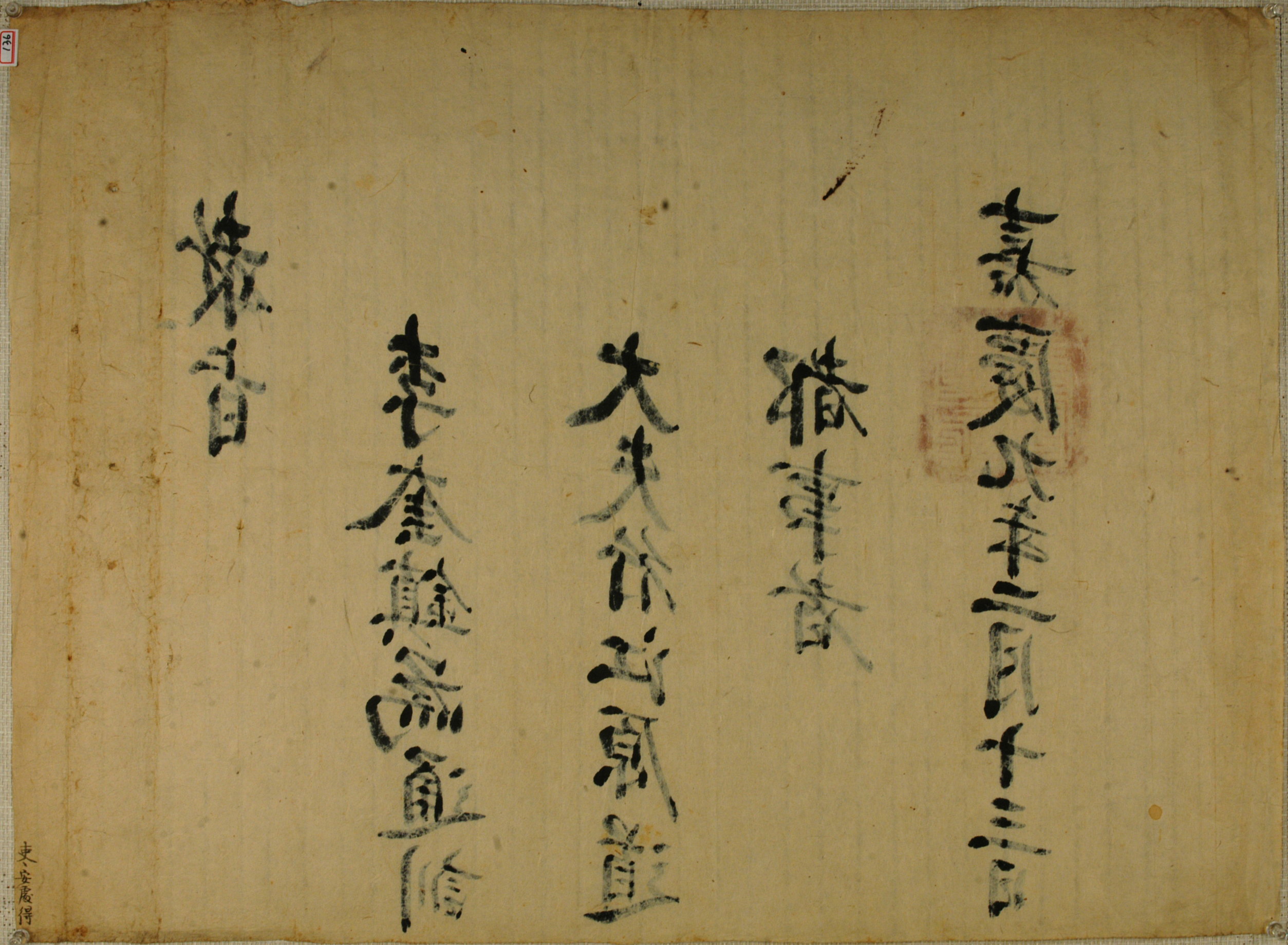

뒷면 좌측 하단에는 ‘吏吏安處得’이라고 적혀있다. ‘吏吏’는 ‘이조의 서리’라는 의미이고, ‘안처득’은 문서를 작성한 서리의 성명이다. 이와 같이 고신에는 뒷면 좌측하단에 문서 작성자가 기입되어 있는 경우가 종종 있다. 성산이씨 이원조 가문이 소장하고 있는 고신의 뒷부분을 보면, 안처득뿐 아니라 ‘安奎澈’, ‘安宇成’, ‘安宙成’, ‘安至默’, ‘安鍾允’, ‘安允鼎’ 등 안씨 성을 가진 서리의 이름이 연속적으로 등장한다. 이는 이조에 근무하는 서리 가운데 안씨 성이 대를 이어 성산이씨 가문의 단골서리 역할을 하였기 때문인 것으로 짐작된다.

이규진은 36세인 1799년(정조 23) 9월 문과 장원급제 뒤 성균관 전적(정6품), 병조 좌랑(정6품), 사헌부 감찰(정6품) 등의 관직을 역임하며 품계도 약 5년만에 승의랑(정6품), 조봉대부(종4품)를 거쳐 당하관의 최상인 통훈대부(정3품)에 이르게 된다. 1803년(순조 3) 12월에 품계가 통훈대부에 오르고 사헌부 감찰로 이직되었던 이규진은 2개월이 지난 1804년(순조 4) 2월 13일 강원도 도사(종5품)라는 외관직을 임명받게 된다. 그러나 『승정원일기』에 따르면 이규진이 강원도 도사로 부임하지 않았음을 알 수 있다. 강원도 도사를 임명받고 3개월 뒤인 1804년(순조 4) 5월 18일에 있었던 政事를 통해 이조에서 임금에게 아뢴 것을 보면, 이규진은 ‘자신의 늙은 아버지가 나이 70이 임박했는데, 원래부터 가지고 있던 병으로 신음하며 날을 보내더니 절기가 바뀌면서 배로 극심해져 이러한 때에 결코 부임지로 떠나기 어려움이 있다’는 내용의 사직서를 제출했다. 이에 이조에서는 이와 같이 이규진의 아버지의 병이 이미 심한 때에 억지로 부임하기를 명령하기가 어려움이 있다며 改差하기를 청해 임금의 허락을 받게 되는 것이다. 이때 이규진의 나이 41세이다. 이후 고향인 성주에 내려갔음을 추측해 볼 수 있다.

이규진(1763~1822)은 本貫은 星山이다. 字는 而拱이며 號는 農棲이다. 父는 李敏謙이고 祖父는 李碩文이다. 거주지는 星州이며. 鄭宗魯의 문인이다. 1783년 式年試 3등으로 생원에 합격하여 1799년 謁聖試 장원으로 문과에 급제하였다. 왕으로부터 朱子書百選을 상으로 받았다. 左贊成에 증직된다. 유고가 전한다.

배재홍, 『退溪學과 韓國文化』39, 경북대 퇴계학 연구소, 2006

鄭求福, 『古文書硏究』 9·10, 한국고문서학회, 1996

유지영, 『古文書硏究』 30, 한국고문서학회, 2007

『승정원일기』,

『응와 선생 문집』,

서은주