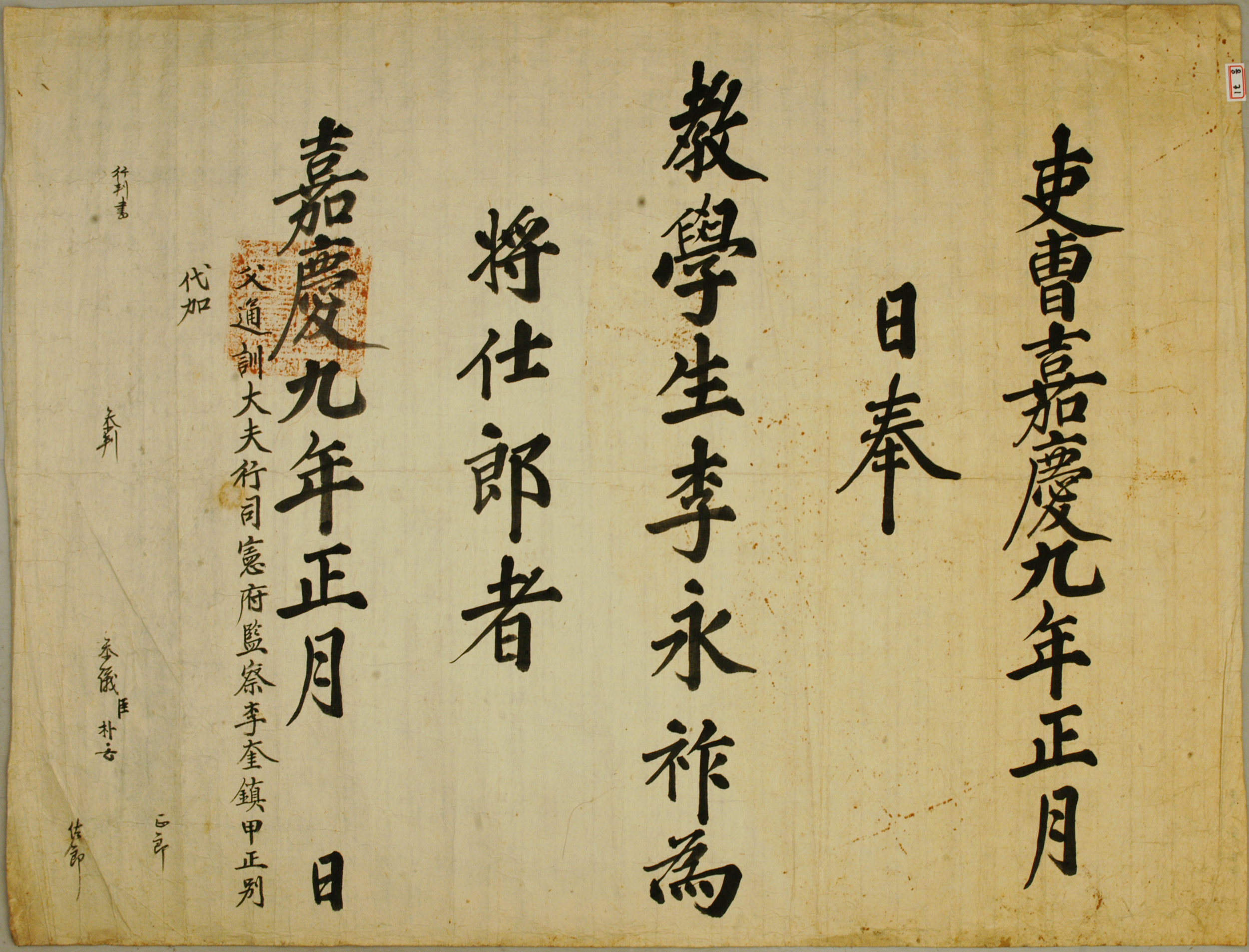

1804년(순조 4년) 1월, 吏曹에서 국왕의 명령을 받들어 학생 李永祚를 將仕郞으로 임명하라는 문무관 5품 이하 고신[敎牒]

내용 및 특징

1804년(순조 4년) 1월에 이조가 국왕의 명령을 받들어 학생 李永祚를 將仕郞으로 삼으라는 문무관 5품 이하 고신[敎牒]이다. 이것은 아버지인 通訓大夫 行 司憲府監察 李奎鎭이 갑년 정월에 別加받은 것을 代加한 것이다. 발급일자 위에 이조의 ‘吏曹之印’이 답인되어 있으며, 이조참의가 서압하였다.

장사랑은 조선시대 문산계의 종9품 位號이다. 통훈대부는 조선시대 문신 정3품 下階의 품계명이다. 문산계에서는 정3품 상계인 통정대부 이상을 堂上官이라 하고, 하계인 통훈대부 이하를 堂下官이라 하였다. 감찰은 조선시대 사헌부의 종6품 관직으로 관리들의 비위 규찰, 재정 부문의 회계 감사, 의례 행사 때의 의전 감독 등을 담당하였다. 1392년(태조 1) 7월 관제 제정 때 20員에서 1401년(태종 1)에 25員으로 증원하였다. 그 가운데 일부는 다른 관직을 겸하였으나, 1455년(세조 1)에 모두 實職化하고 정원을 24員으로 하였다. 조선 후기에는 문관 3員, 무관 5員, 음관 5員으로 13員만 두었다. 行守法은 품계와 관직이 일치하지 않는 관원에게 주던 칭호이다. 관직이 품계보다 낮은 경우를 ‘行’, 관직이 품계보다 높은 경우를 ‘守’라 하였다.

이조에서 국왕의 명령을 받은 일자는 가경 9년(순조4) 정월이다. 『순조실록』 순조4년 1월 10일 정사를 보면 대왕대비가 垂簾聽政을 거둬들이고 이를 太廟에 고하고 신하들의 陳賀를 받았다고 하였다. 이때 이규진이 別加를 받은 것으로 보인다.

이규진의 관직은 정6품인 사헌부 감찰, 품계는 당하관 정3품인 통훈대부이다. 이때 품계가 資窮, 즉 당하관으로서 제일 높은 품계에 올랐기 때문에 加資를 할 수 없었다. 그래서 아들인 이영조가 대가하여 12살의 나이로 종9품 장사랑이 되었다.

代加란 蔭敍와 비슷한 제도로 양반신분유지를 위한 특별한 제도이다. 조선시대에는 문무의 實職자가 資窮(정 3품 당하 산계) 이상이 되면 그에게 別加된 품계를 子·弟·婿·姪 등에게 줄 수 있게 마련한 제도이다. 한 가문에 현직 관리가 있으면 그 친족들에게 대가를 통해 散階를 줄 수 있었다. 실직을 제수하는 것은 아니지만 대가로 散職을 받으면 실직에 나아갈 수도 있었다. 대가를 받은 후에 科擧에 합격을 하거나 실직에 나아갈 길이 생기면 이미 받은 散階는 그대로 인정되었다. 이것은 조선 양반들이 지배층으로서의 신분을 계속 유지하기 위한 제도적 장치였다.

대가는 음서와 같이 1인 1차에 한정된 것이 아니라 別加의 기회가 있을 때마다 자·제·서·질 등 가운데 누구에게나 대가시킬 수 있었다. 또한 여러 사람이 한사람에게 重疊해서 대가할 수도 있어서 1년 내에 여러 品階를 오를 수 있었다. 또 無品에서 시작하여 정 3품까지 올라갈 수 있었다.

大典通編에서는 1623년(인조 원년)이후에 대가로써 오를 수 있는 산직의 한도를 정5품인 통덕랑으로 확정하였다.

이원조(1792~1871)는 자가 周賢이며, 호는 凝窩이다. 초명은 李永祚이고, 1812년에 개명하였다. 생원 李亨鎭의 아들로 태어나 백부 李奎鎭의 양자가 되었다. 18세에 증광문과에 급제하였고, 제주목사, 한성판윤, 공조판서, 판의금부사 등을 역임하여, 조선후기 노론 집권기에 남인으로서는 드물게 1품의 반열에 올랐다. 학문적으로는 영남 주리론 계열의 대표적인 학자로서 鄭宗魯와 柳致明의 영향을 받았으며, 그의 성리학 사상은 조카 李震相에게 전해졌다.

李奎鎭(1763-1822)은 본관이 星山이다. 1783년(정조 7)에 식년 생원시에 합격하고 1799년(정조 23)에 春塘臺 謁聖試에 장원 급제하여 成均館 典籍, 兵曹 佐郞 · 正郞, 司直 令, 司憲府 監察 · 持平 · 掌令, 殷栗 縣監 등의 관직을 역임하였다. 그는 상주에서 講學하던 立齋 鄭宗魯의 문인이었다.

배재홍, 『退溪學과 韓國文化』39, 경북대 퇴계학 연구소, 2006

鄭求福, 『古文書硏究』 9·10, 한국고문서학회, 1996

유지영, 『古文書硏究』 30, 한국고문서학회, 2007

『승정원일기』,

『응와 선생 문집』,

김순주