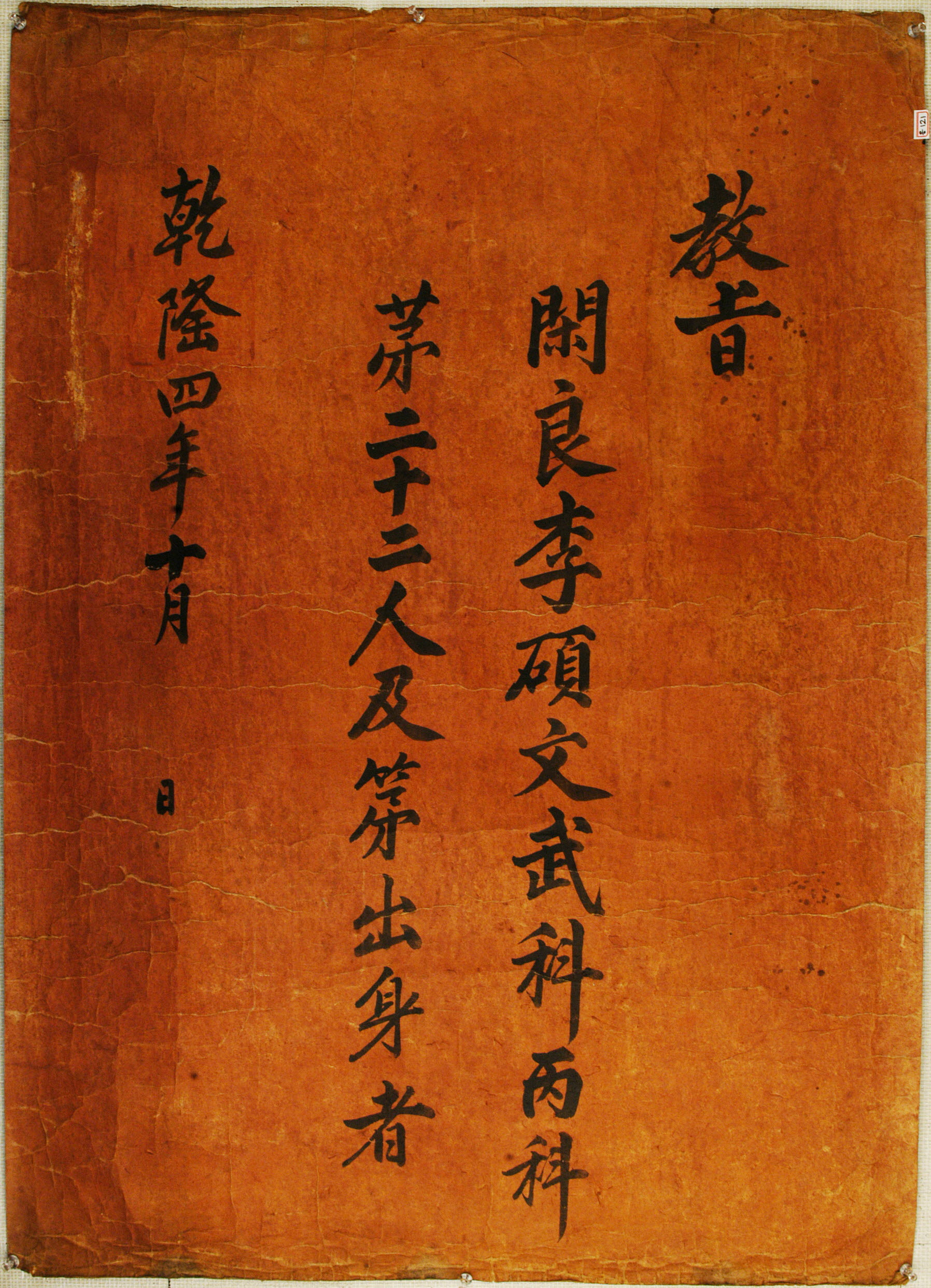

1739년(영조 15) 10월, 국왕이 이석문에게 무과 병과에 제22인으로 합격한 것을 증명하여 발급한 무과 급제 증서

내용 및 특징

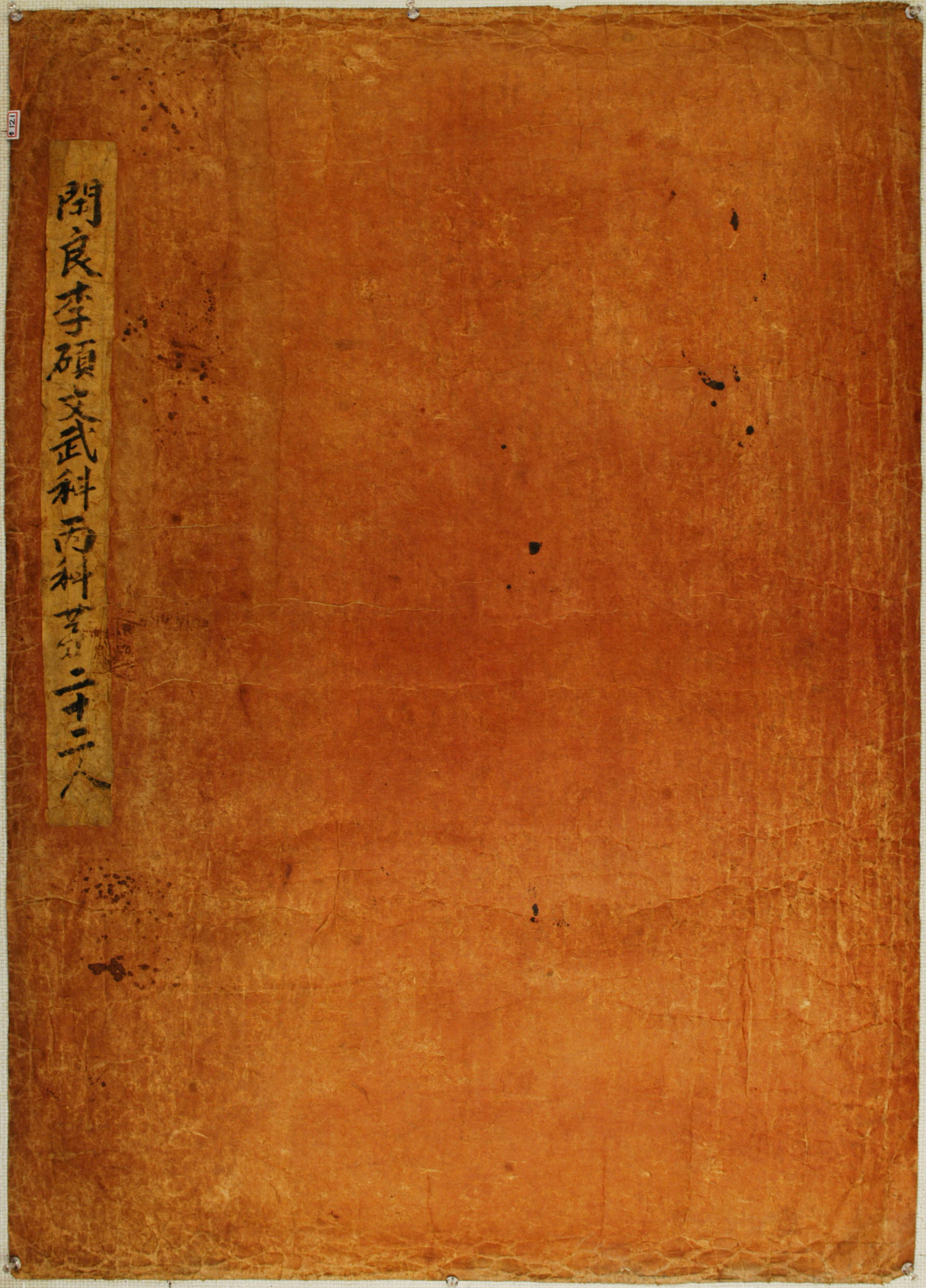

1739년(영조 15) 10월에 국왕이 李碩文에게 무과에 병과 제22인으로 합격한 것을 증명하여 발급한 홍패이다. 발급일자 위에 ‘科擧之寶’가 답인되어 있다. ‘한량’은 급제자의 직역을 가리키는 용어이다. 조선 초기의 한량은 본래 관직을 가졌다가 그만두고 향촌에서 특별한 직업이 없이 사는 사람을 가리키는 것이었다. 그러나 뒤에는 벼슬도 하지 못하고 학교 기관에고 속하지 못해 아무런 소속이 없는 사람을 가리키게 되었다. 그리고 조선 후기에는 무예를 잘 하여 무과에 응시하는 사람을 지칭하게 되었다. 뒷면 표지에는 황색 종이 위에 ‘閑良李碩文武科丙科第二十二人’을 한 줄로 써서 문과 급제자의 당시 신분, 이름 및 성적을 표시하였다.

무과는 조선시대 무관을 등용하기 위해 실시한 과거이다. 조선시대 무과에는 문과와 마찬가지로 3년에 한 번씩 정규적으로 실시되는 式年武科와 그 밖에 임시로 특설되는 增廣試, 別試, 謁聖試, 庭試, 春塘臺試 등 각종 별시무과가 있었다. 식년무과에서는 초시, 복시, 전시가 있었으며, 최종적으로 갑과 3인, 을과 5인, 병과 20인 등 모두 28인을 선발하였다. 각종 별시는 증광시 외에는 대개 초시가 생략되었고, 선발 인원도 일정하지 않았다.

이석문(1713~1773)은 호가 遯齋이며, 北扉公이라 불리웠다. 1739년(영조 15) 무과에 급제하고 宣傳官이 되었다. 1750년(영조 26) 대리청정하던 사도세자의 발탁으로 武兼宣傳官이 되었다가 얼마 후 낙향하였다. 1762년(영조 38) 임오화변 때에 사도세자를 사사하고자 하는 영조의 명령으로 휘녕전 합문이 폐쇄되었는데, 당시 무겸선전관으로 임무를 수행하고 있었던 이석문은 세손(정조)을 모시고 안으로 들어가고자 하였으나 수문장에게 제지당하였다. 이에 이석문은 세손을 등에 업고 문을 밀치고 들어가, 세손이 영조를 뵙고 아버지를 살려달라고 호소할 수 있게 하였다. 이 일로 이석문은 삭탈관직 당하여 낙향하였다. 그 뒤 영조가 출사할 것을 명하였으나 끝내 나아가지 않았고, 대문을 북쪽으로 옮겨 사도세자를 그리워하였다.(北扉公) 후일 손자인 李奎鎭이 문과에 장원으로 급제하자, 정조가 특별히 불러 조부의 일을 하문하고, 朱子書百選을 상으로 내렸다.

배재홍, 『退溪學과 韓國文化』39, 경북대 퇴계학 연구소, 2006

鄭求福, 『古文書硏究』 9·10, 한국고문서학회, 1996

유지영, 『古文書硏究』 30, 한국고문서학회, 2007

『승정원일기』,

『응와 선생 문집』,

명경일