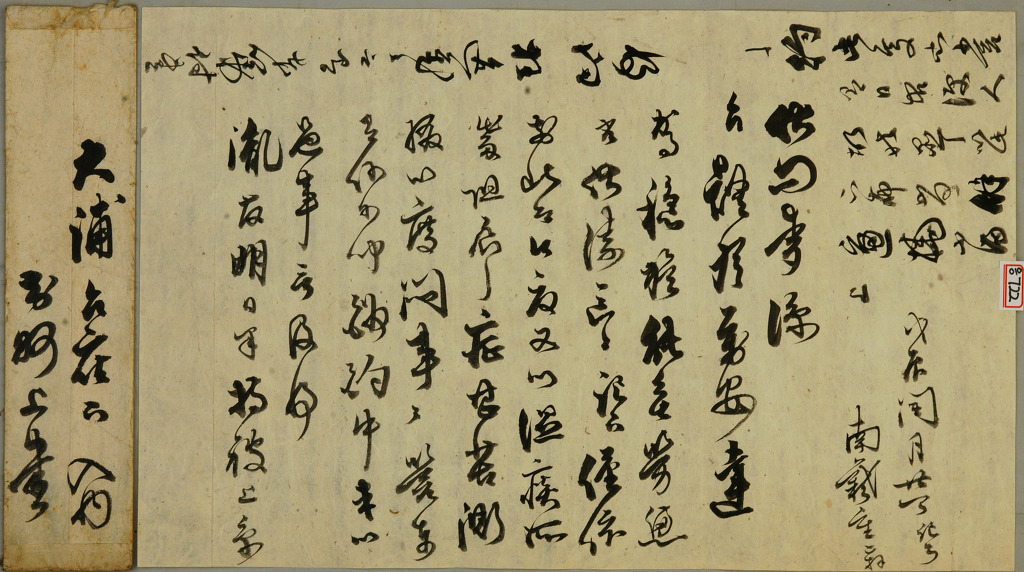

1868년 윤4월 21일, 남희중이 편지를 붙이겠다는 약속에 대하여 인편을 기다렸다가 보낼 것임을 알리기 위해 응와 이원조에게 보낸 편지

내용 및 특징

1868년 윤4월 21일에 南羲重이 편지를 붙이겠다는 약속에 대하여 인편을 기다렸다가 보낼 것임을 알리기 위해 凝窩 李源祚에게 보낸 편지이다.

처음 상대의 안부를 묻고는 그리운 마음을 표현하였다. 그러나 자신의 경우는 겨우 예전대로 지내고 있으나 습담으로 고생하고 있는 상황을 알렸다. 본론으로 상대에게 감영에서의 특별한 소식이 있는지, 그리고 그 곳에서 혹 자신이 다스리는 고을에 관해 언급한 일이 있었는지를 물어보았다. 또한 상대의 아들이 다음날 상경할 것인지도 물어보았다. 다음으로 지난번 상대가 자신을 찾아 와 준 것에 대하여 위로가 된다고 하였다. 그리고 자신의 집에 편지를 붙이겠다고 한 약속에 대해서는 조만간 인편이 있을 예정이기에 당장 편지를 붙이지 않고 그대로 두겠다고 하며 이러한 내용을 그쪽에 알려달라고 부탁하였다.

발급인인 남희중(1803~?)은 자는 伯鉉, 본관은 宜寧이고 부친은 南駿慶이다. 그의 관직이력은 상세하지 않으나 외직으로 1854년 3월에 高城郡守, 1858년 6월에 淮陽府使, 1860 6월에 雲山郡守, 1862년 5월에 靑松府使, 1863년 7월에 咸平縣監, 1864년 11월에 星州牧使를 제수 받은 이력이 있다.

취인인 이원조(1792~1871)는 자는 周賢, 호는 凝窩, 본관은 星山이며 시호는 定憲이다. 성주에 거주하였다. 부친은 奎鎭, 생부는 亨鎭이고, 鄭宗魯의 문인이다. 1809년 增廣試 을과로 문과에 급제하였다. 承政院假注書를 시작으로 여러 청요직과 承政院의 관직을 역임했다. 외직으로는 結城縣監 ‧ 江陵府使 ‧ 濟州牧使 ‧ 慈山府使 ‧ 慶州府尹 등을 역임했다. 1850년 경주부윤에 재직 중 慶尙左道暗行御史金世鎬의 탄핵으로 삭직 당하고, 이후 다시 등용되어 1854년 大司諫 ‧ 工曹判書 ‧ 判義禁府事 등을 역임했다.『응와집』12권과『性經』2권이 전한다.

이 편지는 피봉의 여러 가지 형식 가운데 單封의 형식을 취하고 있다. 단봉이라는 것은 피봉이 하나인 것으로 피봉이 있는 경우와 피봉이 없는 경우가 있다. 이 편지는 피봉이 있는 경우이다. 피봉에는 상대에 대한 정보 쓰고 자신에 대한 정보는 낮추어 적는다. 이 편지의 피봉 역시 상대에 대한 정보로 ‘大浦台 座下 入納’을 쓰고 좌측에 칸을 낮추어 ‘知州上書’을 썼다. 따라서 이 피봉을 통해 수취인은 ‘대포에 사는 대감’으로 응와 이원조를 이르고, 발급인은 당시 ‘知州’의 직책을 지냈음을 알 수 있다. 대포는 현재 성주한개를 의미한다. 지주의 경우는 ‘知’는 다스리다는 의미로서 ‘주를 다스린다’는 것은 일종의 牧使를 의미한다고 할 수 있다. 남희중의 당시 이력으로 보나 수취인이 한개마을 출신이라는 점 등으로 감안하면 ‘지주’는 바로 성주목사를 이르는 것으로 볼 수 있다. 남희중이 상대에 대해 자신을 ‘記下’로 표현한 점은 아마도 그가 이 지역에서 관직생활을 하며 상대와 약간의 친분 정도만 있었던 관계였음을 유추하게 해 준다.

본문에서 말한 ‘胤友’의 경우는 상대방의 아들이면서 자신과는 동년배 정도의 인물이라고 할 수 있다. 이원조의 아들로는 李鼎相(1808~1869), 敏窩 李驥相(1826~1903), 蒲石 李龜相(1829~1890) 이 있는데, 이들 중 셋째 이구상은 有爲堂 李源奎에게 계자로 들어갔다.『星山李氏世譜』에 의거하면 이 자식들 가운데 이기상이 1868년에 顯園參奉에 제수되었다는 기록이 있다. 연배도 남희중과 이정상이 비슷하므로 ‘윤우’는 이정상을 가리키는 듯하나 확실하지는 않다.

간찰의 사연이 짧을 경우 상하좌우의 여백이 그대로 남지만, 사연이 다 끝나지 않을 경우 본문의 상여백에 이어 적고, 그 다음은 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적으며, 그 다음은 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉하여 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 이 간찰의 경우는 우측 첫째 줄 큰 글씨로 쓴 ‘伏問 麥凉’에서부터 내용이 시작되어 상단 좌측 여백, 상단 우측 여백의 순서로 내용이 이어진다. 마지막으로 우측 여백에 연월일과 성명을 기재한 회문형식이다. 행간에 이어 적지는 않았다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 편지에서는 약 4번 정도 대두와 격자를 사용하여 상대에 대한 존경을 표현했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김동현