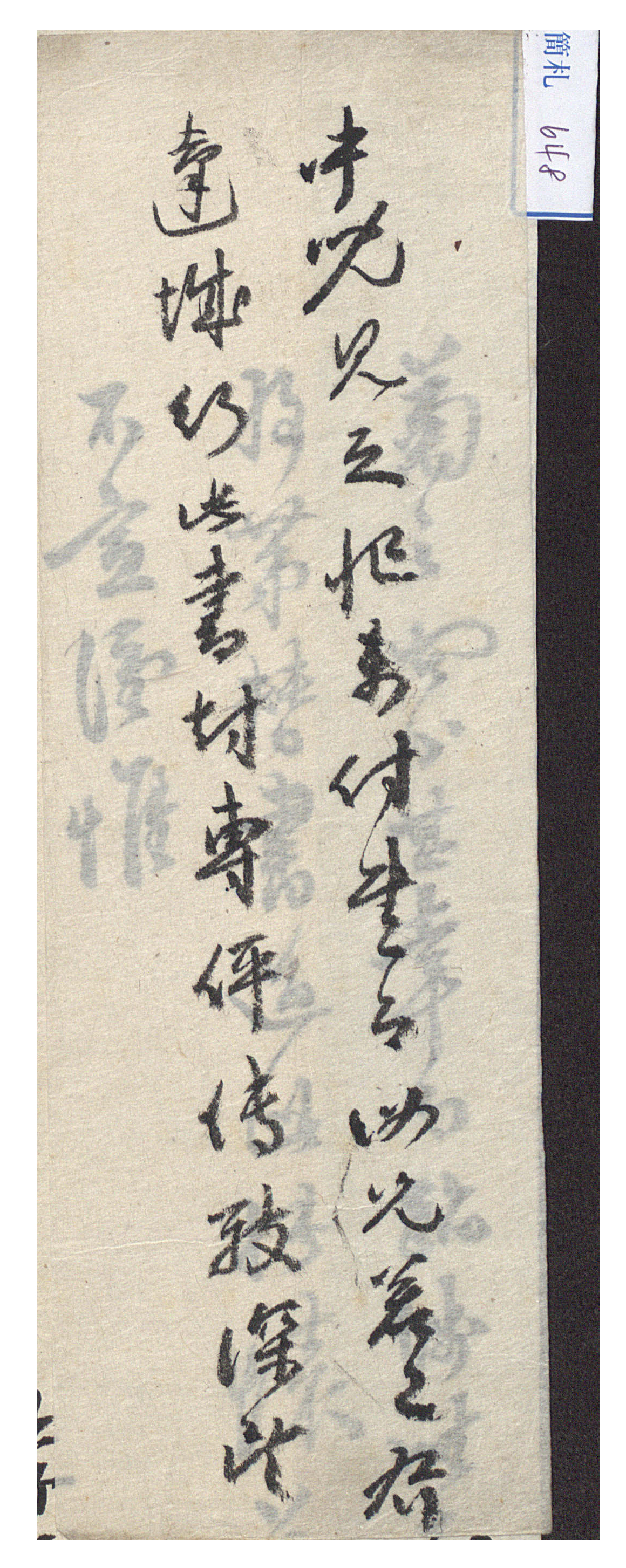

1859년 9월 26일, 이원조가 하회에 갔다가 상대방을 만나지 못하고 돌아온 것에 대한 아쉬움을 적은 편지

내용 및 특징

1859년(철종 10) 9월 26일, 李源祚가 누이를 만나기 위해 河回에 갔다가, 그곳에 있는 상대방을 만나지 못하고 돌아온 것에 대한 아쉬움과 함께 玉淵亭舍에서 한번 만나고 싶다는 소망을 적은 편지이다.

이원조는 頖村에서 만났다가 헤어졌던 시간이 마치 꿈만 같았다는 말로 서두를 시작하였다. 마침 이 지역에 왔다가 근래에 상대가 고향에 내려와서 자신과 아주 가까운 거리에 있다는 것을 듣고는 그리운 마음이 간절하다고 심정을 전했다. 이어 조용히 지내는 생활과 자제들의 안부를 묻고, 서울에 올라간 상대방의 숙부[阮府]가 머지않아 陞六될 것이라고 위로하였다. 승륙은 7품 이하의 관리가 6품에 오르는 것을 말하는데, 出六이라고도 한다. 6품 이상에서 정3품 堂下官까지의 관직을 參上職이라고 하고 7품 이하는 參下職이라고 하는데, 참상직과 참하직 사이에는 대우 상 큰 차이가 있어 6품으로 오르는 것을 상당한 영광으로 여겼다.

자신은 늙은 누이를 보기 위해 어제 하회에 왔지만 여행의 피로를 이기지 못한데다가 앞으로 갈 일이 있어 상대방에게 들르지 못하게 된 점이 서운하다고 하였다. 오늘과 내일은 하회에 있을 것이니 만약 흥취가 나서 단풍과 국화가 핀 옥연정사에서 만날 수만 있다면 아주 좋겠지만 자신이 가지 못하고 상대방이 와야 하는 상황이니 감히 오기를 바라겠느냐며 아쉬움을 표하고 있다. 하지만 그 말속에는 꼭 와주기를 바라는 간절한 마음이 가득하다는 것을 알 수 있다. 옥연정사는 西厓 柳成龍이 1586년(선조 19)에 승려 誕弘의 도움을 받아 지은 것으로, 국보 제132호인 《懲毖錄》을 집필한 곳으로 유명하다.

원문에서는 흥취가 난다는 표현으로 ‘剡棹乘興’을 쓰고 있는데, 《世說新語 任誕》에 나오는 말로 친구의 방문을 뜻한다. 晉 나라 王徽之가 눈 내린 밤에 술을 마시며 左思의 招隱 시를 읊다가 갑자기 剡溪에 있는 친구 戴逵가 생각이 나서 山陰에서 밤새 배를 저어 그 집 앞까지 갔다가 돌아왔던 고사에서 유래한 것이다.

편지 왼쪽에는 이원조가 둘째 아들에게 쓴 별지가 붙어 있는데, 자신의 큰 아들이 達城으로 떠났으면 이 편지를 하인을 보내 전해주라고 당부하는 내용이다.

李源祚(1792~1871)의 자는 周賢이고, 호는 凝窩이다. 시호는 定憲으로, 奎鎭의 아들이다. 1850년 慶州府尹에 재직 중 慶尙左道暗行御史金世鎬의 탄핵을 받아 억울하게 삭직 당하였는데, 이후 다시 등용되어 1854년 大司諫, 工曹判書, 崇政大夫判義禁府事 등을 역임하였다.

阮府는 상대방의 숙부를 이르는 말로, 晉 나라 竹林七賢 가운데 阮籍과 阮咸이 숙질간이었기 때문에 생긴 말이다. 남의 조카는 阿咸, 賢咸이라 부른다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉, 영남대학교 박사학위논문, 2009

최연숙