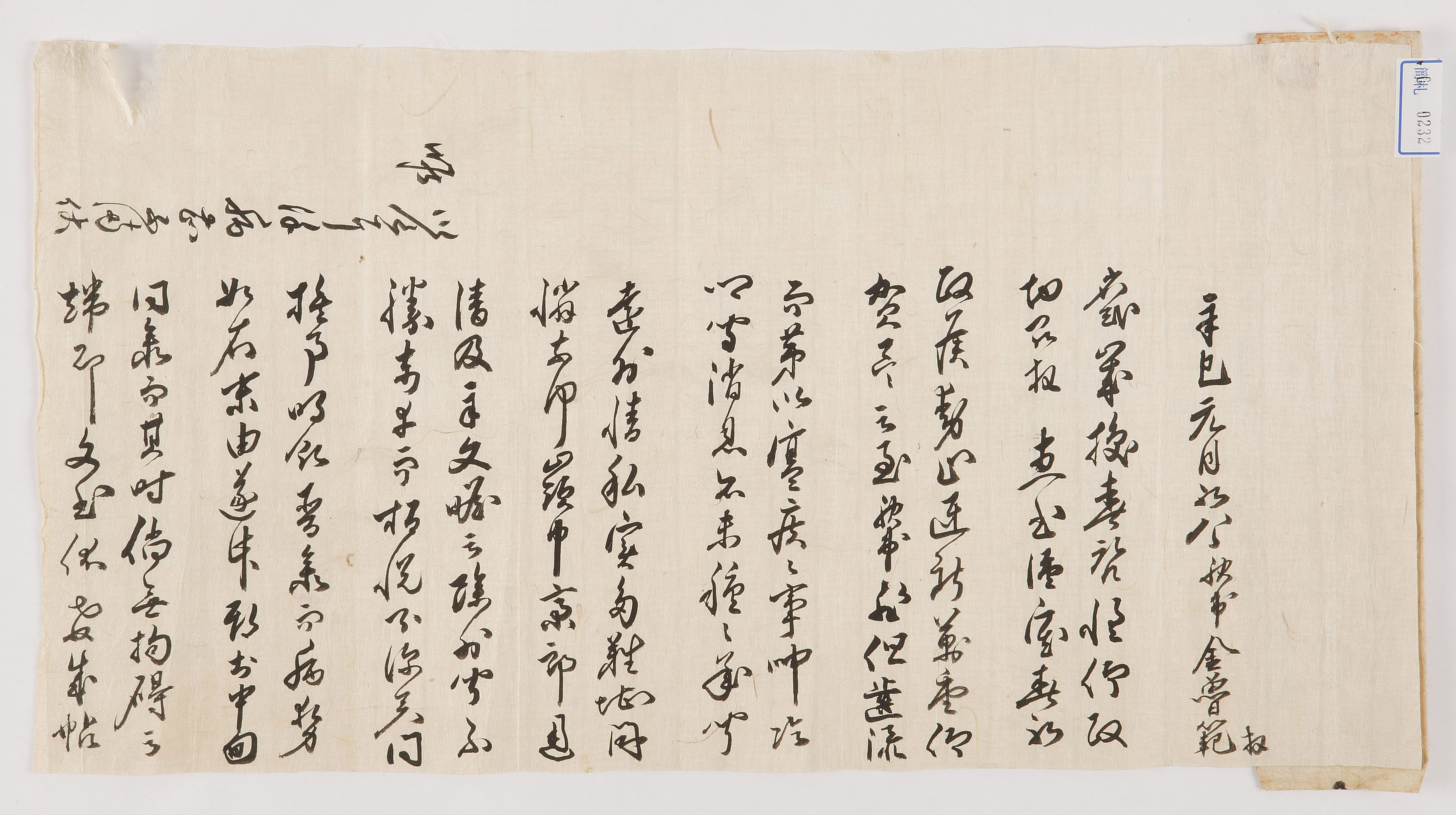

1821년 1월 8일, 김노범이 동추관으로 참석할 수 없는 사정을 전하기 위해 보낸 편지

내용 및 특징

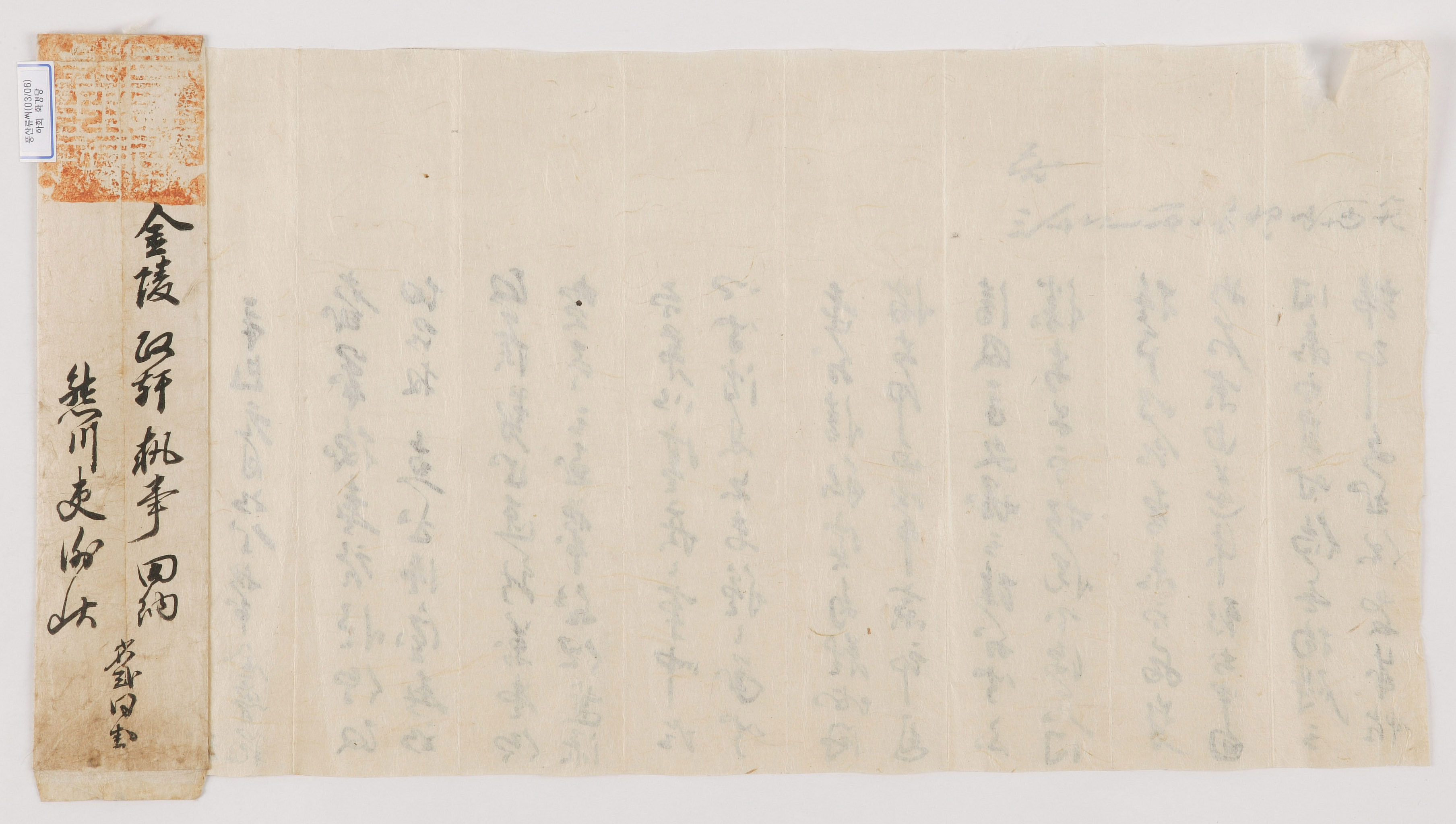

1821(순조 21)년 1월 8일, 忍齋 金魯範이 다음달에 同推官으로 참석할 수 없는 자신의 사정을 전하기 위해 金陵首領에게 보낸 편지이다.

먼저 김노범은 해가 바뀌어 봄이 된 이때에 그리운 마음이 간절했었는데, 마침 상대방이 보내준 편지를 받고 새해에 모든 일이 편안하다는 소식을 알게 되어 위로된다고 하였다. 자신은 나이도 한 살 먹은데다 감기까지 걸려서 신음하고 있고 고향 소식도 듣지 못하는 답답한 신세를 전하였다. 그리고 영남 참봉이 三司의 淸官이 되었고, 文詹 辛碩林이 외직에 제수되었다는 소식을 들었다고 하면서 남의 일이지만 자신도 몹시 기쁘다고 하였다. 마지막으로 이 편지를 보내는 요지에 대해서 말하고 있는데, 다음달에 同推官으로 참석하고 싶었지만 병세가 심해져서 갈 수 없고, 문서는 상대방이 말한 대로 첩으로 만들어서 보낼 뿐이라고 전하였다.

발급인 김노범(1759-1827)은 자가 景默, 호는 忍齋, 본관은 金海, 부는 金錫祚, 조부는 金尙白이다. 1795년 식년시 병과로 문과에 급제하여 여러 관직을 역임하였는데, 이 편지는 그가 熊川縣令을 지낼 때 쓴 것이다. 김노범은 熊川縣令으로 재직하고 있을 때 金陵縣令에게 여러 건의 편지를 보냈다. 연배가 비슷했던 두 수령은 벗으로 자주 교류하면서 개인적인 안부뿐만 아니라 수령으로서의 공무 진척과 고충 등에 대해서도 서로 의견을 나누었던 것이다. 이처럼 관직자 간에 주고받은 편지에서는 일반적인 사가에서 주고받은 것과는 또 다른 측면을 엿볼 수 있다. 이 편지에서는 지방에서 중범죄자가 생기면 관찰사가 인근의 수령들을 同推官으로 임명하여 죄인을 합동으로 推問했던 일을 확인 할 수 있다.

피봉 아랫부분과 편지 첫 구절을 보면 省式이라는 말이 있는데, 이는 ‘예를 생략한다.’는 말로 상중에 있는 사람이라서 예를 갖출 수 없다는 뜻이다. 그리고 자신을 服弟라고 칭한 부분에서도 그가 당시에 상중에 있다는 것을 드러내고 있다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉, 영남대학교 박사학위논문, 2009

서진영