1820년 11월 12일, 인제 김노범이 지방관으로 있으면서 진상하는 일에 대한 고민과 편지를 보낸 일 등을 알리기 위해 보낸 편지

내용 및 특징

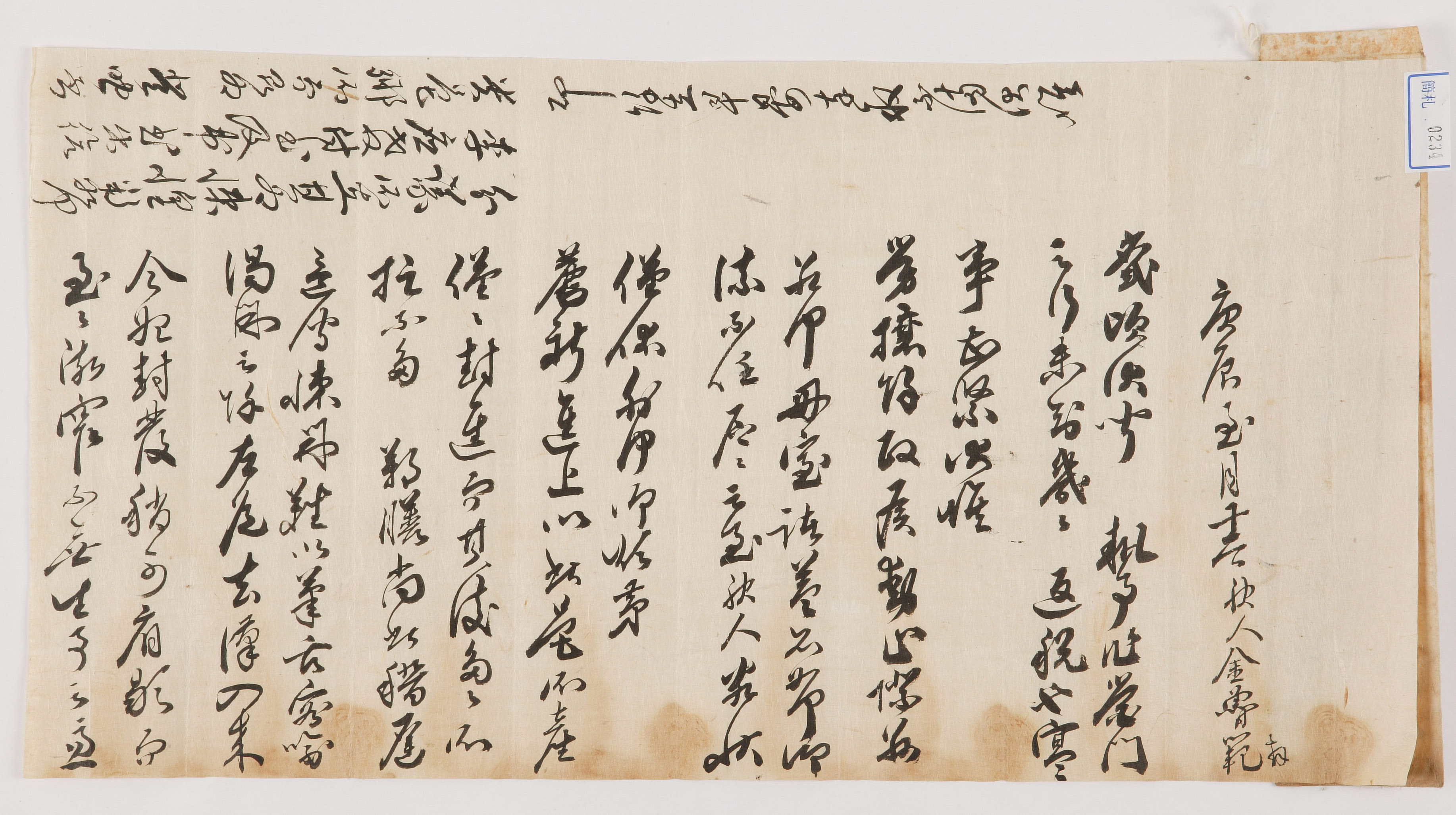

1820년 11월 12일에 忍齋 金魯範이 지방관으로 있으면서 진상하는 일에 대한 고민과 편지를 보낸 일 등을 알리기 위해 보낸 편지이다.

처음 정무 보시는 상대의 안부를 묻고는 매우 그립다고 하였다. 그러나 자신의 경우는 근근이 살아가고 있다고 하였다. 본론으로 그는 薦新 때 진상할 물품은 자신이 다스리는 고을에서 생산되는 것을 가지고 겨우 봉진하였다고 했다. 그리고 삭선을 봉진하는 것도 지체가 되고 있던 중에 경상좌도로 갔던 인편이 다시 들어와서 이제야 진상품을 가지고 떠났음을 알렸다. 그래서 한 시름 덜긴 했지만 동짓날이 임박하여 일이 생길 염려가 있기에 직분 상 황송하다고 하였다. 마지막으로 상대 고을 향소에 보낸 李應敎와 자신의 편지를 받았는지 물어보았다.

발급인인 김노범(1759~1827)은 자는 景默, 호는 忍齋, 본관은 金海이다. 예천에 거주하였다. 부친은 錫祚이다. 1795년 式年試 병과로 문과에 급제, 禮曹佐郞 · 熊川縣監 · 承文院正字 · 忠淸道都事 등을 역임하였다. 웅천현감 때는 김해 진영의 兵馬節制都尉를 겸하기도 하였다. 유고가 전한다.

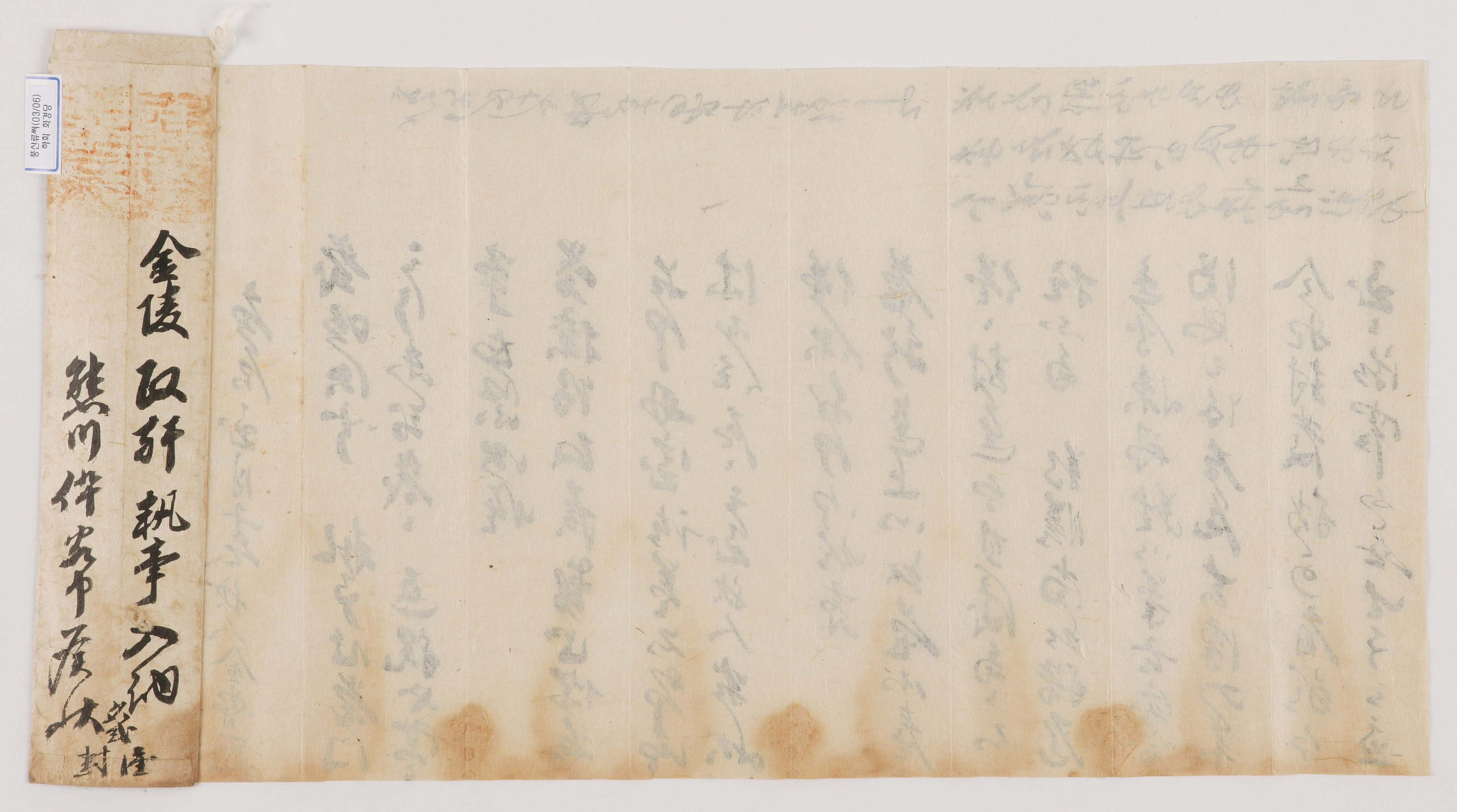

이 편지는 피봉의 여러 가지 형식 가운데 單封의 형식을 취하고 있다. 단봉이라는 것은 피봉이 하나인 것으로 피봉이 있는 경우와 피봉이 없는 경우가 있다. 이 편지는 피봉이 있는 경우이다. 피봉에는 상대에 대한 정보 쓰고 자신에 대한 정보는 낮추어 적는다. 이 편지의 피봉 역시 상대에 대한 정보로 ‘金陵政軒 執事 入納’을 쓰고 좌측에 한 칸 낮추어 ‘熊川倅 客中候狀’을 썼다. 그리고 피봉의 봉합처에 ‘省式謹封’을 적었다. 따라서 이 피봉을 통해 수취인은 당시 금릉부사를 지낸 인물이 될 것이고, 발급인은 웅천현감을 지내고 있었음을 알 수 있다. ‘省式’은 보통 상대 또는 자신이 상복을 입고 있는 상황에서 사용하는 투식이다. 이 편지에서는 피봉과 본문에 ‘생식’을 썼다. 또한 김노범은 상대에게 자신을 ‘服人’로 표현했다. 이는 그가 상복을 입고 있는 상황에 있음을 알려주는 것이라 할 수 있다.

간찰의 사연이 짧을 경우 상하좌우의 여백이 그대로 남지만, 사연이 다 끝나지 않을 경우 본문의 상여백에 이어 적고, 그 다음은 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적으며, 그 다음은 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉하여 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 이 간찰의 경우는 우측 첫째 줄인 ‘省式 頃伏聞’에서부터 내용이 시작되어 상단 좌측 여백, 상단 우측 여백의 순서로 내용이 이어진다. 마지막으로 우측 여백에 연월일과 성명을 기재한 회문형식이다. 행간에 이어 적지는 않았다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 편지에서는 약 6번 정도 대두와 격자를 사용하여 상대에 대한 존경을 표현했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김동현