1737년 8월 25일, 권한이 집안의 안부를 전하고 부인이 충주에 잘 도착했음을 알리기 위해 류성화에게 보낸 편지

내용 및 특징

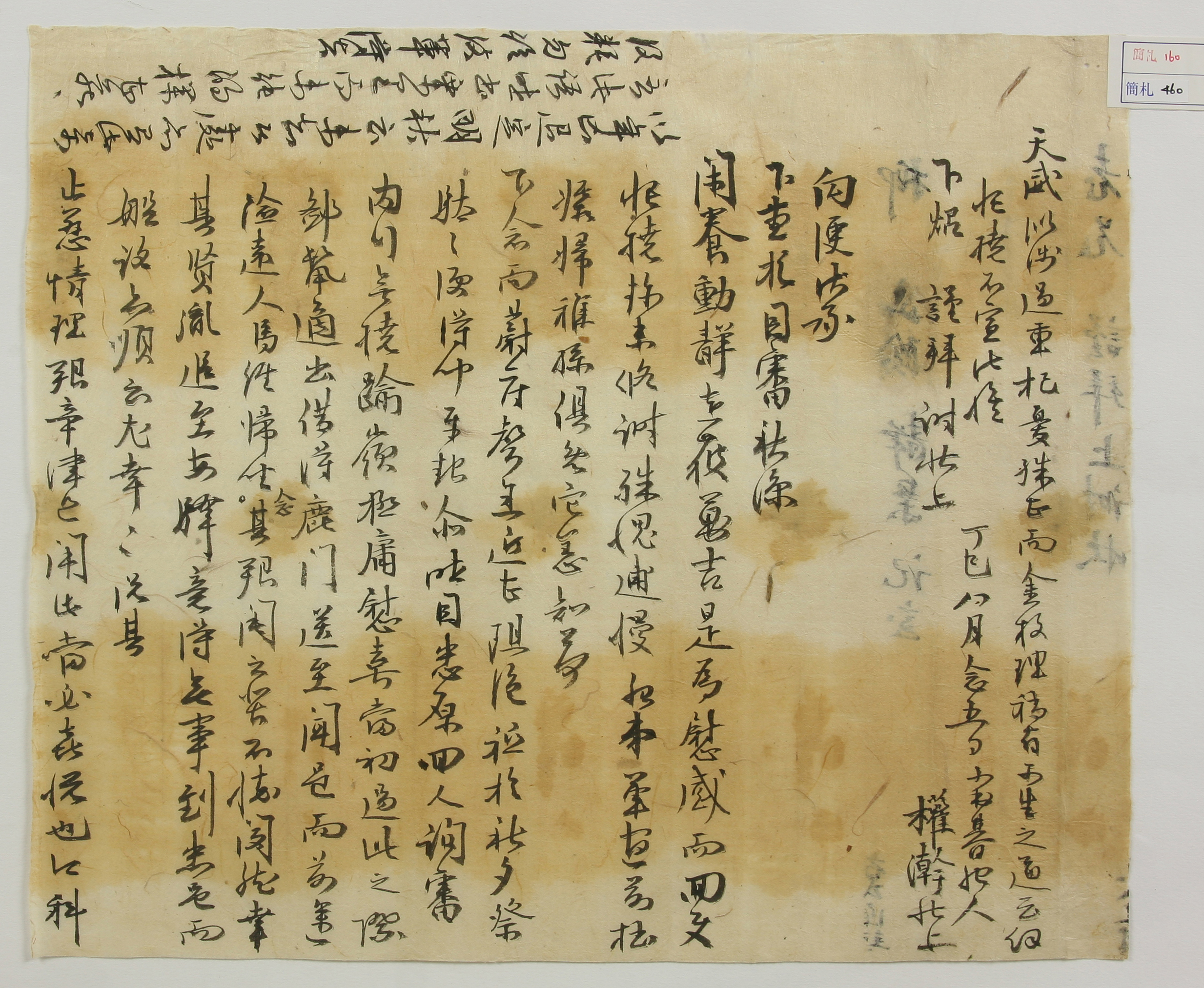

1737년 8월 25일, 芝圃 權澣이 집안의 안부를 전하고 內行이 忠州에 잘 도착했음을 알리기 위해 西湖 柳聖和에게 보낸 편지이다.

처음 상대의 편지를 받고 안부를 확인하게 되어 위로된다고 했다. 그러나 상복을 입고 있는 중인 자신의 경우는 근근이 견디며 지내고 있고, 과부가 된 며느리와 어린 손자 모두 별 탈 없다고 하며 근황을 전했다. 蔚山府使로 있는 조카 權相一의 소식은 근래에 끊어졌으나, 다만 추석에 쓸 祭需를 실어오는 편으로 그가 평안하다는 소식을 들었음을 알렸다. 다음으로, 忠州로 떠난 內行이 탈 없이 잘 돌아갔다는 사실을 들었다고 했다. 하지만 그들이 떠날 적에 鹿門의 말을 빌려 聞慶까지 전송했는데, 길이 멀고 험하여 마부와 말이 지레 돌아왔던 당시 상황을 이야기 했다. 그리고는 다행히 상대의 아들인 懶翁 柳澐(1701~1786)이 安保驛까지 따라가서 결국 그들이 무사히 충주에 도착하게 되었기에 다행이라고 하였다. 자신의 마음도 그러한데 그 내행의 부모가 되는 상대방 역시 이 소식에 기뻐할 것이라고 했다. 다음으로, 尙州의 栗里를 통해 이번 과거시험이 흉년 때문에 내년 가을로 기일을 물린다는 소문을 들었음을 이야기 했다. 마지막으로, 조정에서는 英祖 임금의 노여움이 너무 과중한 듯하다고 하며 걱정이 되지만 校理金聖鐸은 살 수 있는 방도가 조금 있다고 들은 소식을 전했다.

이 편지의 발급인인 權澣(1677-1749)은 자가 新之, 호는 芝圃, 본관은 安東이다. 조부는 權坵이다. 蔭職으로 嘉善大夫 副護軍을 받았다. 그는 權深의 친동생으로 淸臺 權相一(1679~1759)에게는 숙부가 된다.

이 편지의 수취인인 柳聖和(1668~1748)는 자는 介仲, 호는 西湖, 본관은 豊山이다. 부친은 柳後常(1648~1718)이고 西厓 柳成龍의 5대손이다. 蔭補로 山陰縣監을 지냈다. 戶曹參判에 추증되고 豊陽君에 봉해졌다. 그는 권상일과 사돈지간이므로 그에게 권한은 사돈댁의 査丈이 된다. 또한 본문에서 언급한 內行은 류성화의 딸일 가능성이 높다. 권한이 그 내행이 충주에 잘 도착했음을 알리면서 상대에게 부모 된 마음으로 기뻐할 것이라고 이야기 한 부분에서 유추할 수 있다. 『풍산류씨세보』에 의하면 류성화의 셋째 딸이 권상일의 아들인 權煜에게 시집갔다.

본문에서 언급한 ‘金校理’는 바로 의성김씨 인물인 霽山 金聖鐸(1684~1747)을 이른다. 김성탁은 葛庵 李玄逸의 伸寃 문제로 英祖의 노여움을 사서 濟州로 유배된 인물이다. 여기에서 ‘김성탁이 살 방도’라는 것은 아마도 그에게 내려질 형벌이 죽음에 이르지 않을 방도를 의미하는 것으로 보인다.

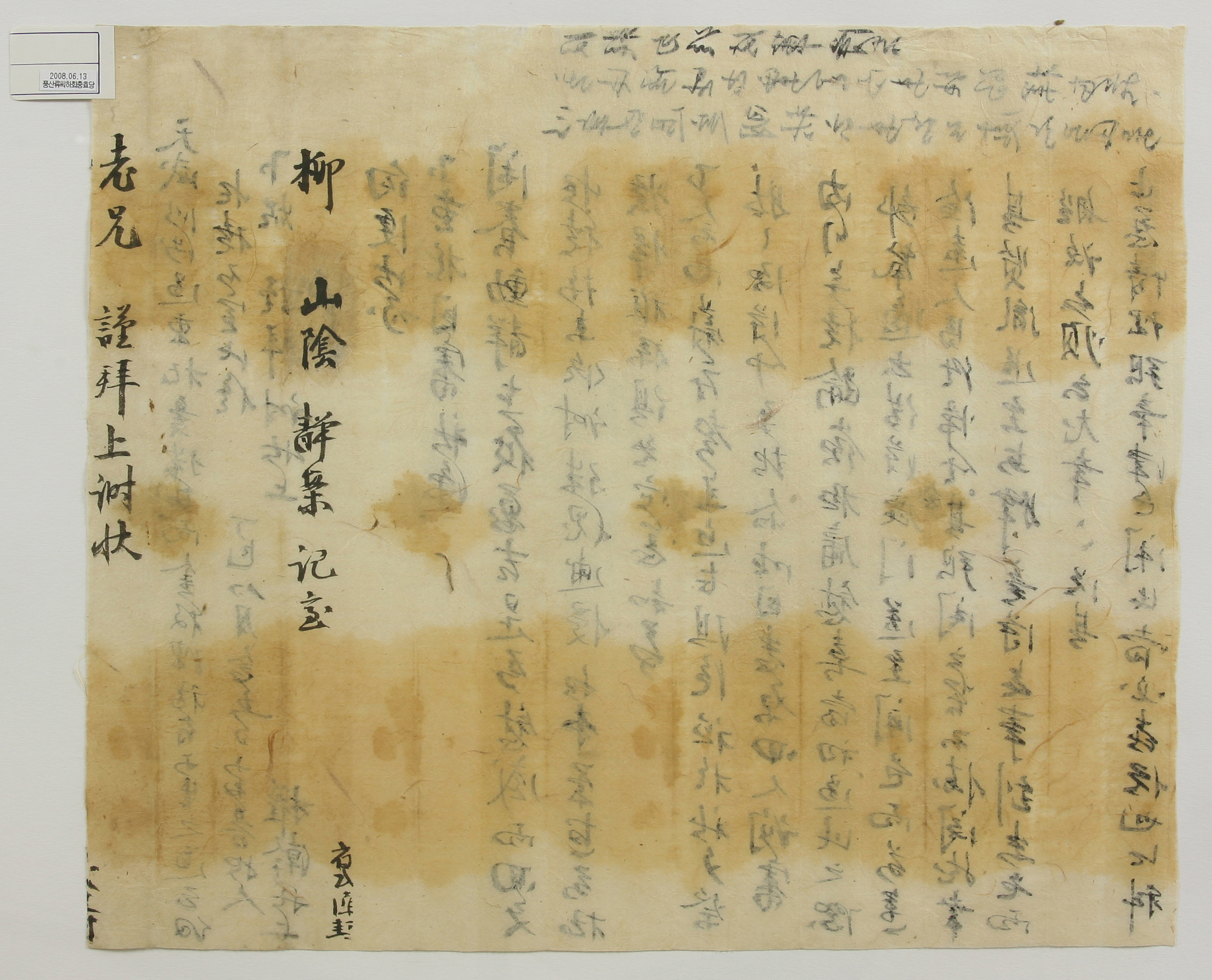

이 편지의 피봉 형식은 따로 떨어진 피봉이 없는 單封의 형태이다. 피봉에는 수취인의 정보로 ‘柳山陰 靜案記室’라고 기록하였고, 그 좌측에는 ‘老兄께 답장을 보낸다’는 의미로 ‘老兄謹拜上謝狀’을 기록하고 있다. 하단의 봉합처에는 ‘省式謹封’을 적었다. 여기에서 ‘柳山陰’은 바로 산음현감류성화를 뜻한다. 그러나 그가 산음현감에 재직한 시기는 1731년 즈음이었기에 이때는 그 관직에 재직하고 있지는 않은 것으로 보인다. 따라서 발급인은 수취인에 대해 ‘조용히 고향에서 기거하고 있는 상대에게’라는 의미로 ‘靜案記室’이라고 기록한 것으로 볼 수 있다. ‘老兄’의 경우는, 사실 권한은 류성화에게 査丈이 되지만 실제로 자신과 연배가 비슷하고 또 조카인 권상일과 사돈관계를 맺기 전부터 친분이 있었기에 이렇게 기록한 듯하다. 본문에서도 상대에 대한 자신을 지칭하는 말로 ‘小弟’라고 한 것 역시 이 때문일 듯하다. 마지막에 ‘省式’을 쓴 것은 편지 본문에서도 자신을 ‘服弟’ 또는 ‘朞服人’이라고 표현한 것으로 봤을 때 당시 그는 朞年 喪服을 입고 있는 상황이었음을 말해준다.

이 편지는 回文 형식을 이루고 있다. 처음 우측에서 약 1/4 정도 되는 지점에 비교적 큰 글씨로 쓰인 ‘向便伏承’에서부터 내용이 시작하여 좌측 상단으로 이어지고 다시 맨 우측 편으로 이어진다. 연월일과 성명은 맨 우측 본문 아래의 빈 공간을 활용하여 기재하였기에 본문 내용과 혼동하여 읽기 쉬우니 유의해야 한다.

고문서 등 옛 글에서는 상대 또는 윗사람을 높이기 위한 표현으로 擡頭 또는 隔字를 사용한다. 이 편지의 경우는 6번의 대두를 사용하였고 모두 極行으로 올려 존경을 표현했으며 특히 임금과 관련하여 더욱 극행으로 높인 부분이 1번 있다. 격자는 사용하지 않았다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김동현