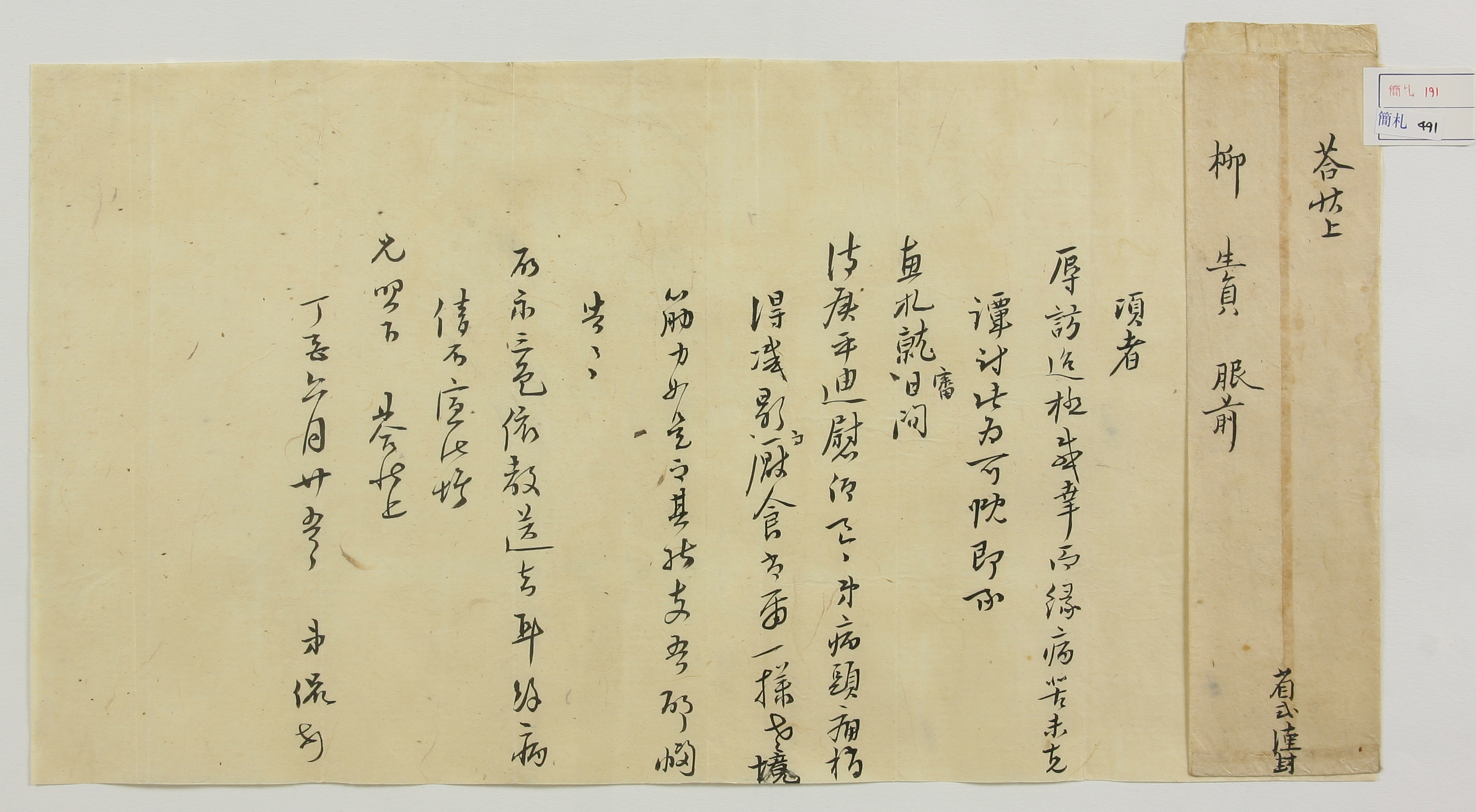

1717년 6월 25일, 죽봉 김간이 상대방의 요청으로 三色을 보내었음을 알리기 위해 서호 류성화에게 보낸 편지

내용 및 특징

1717년 6월 25일에 竹峯 金侃이 상대방의 요청으로 三色을 보내었음을 알리기 위해 西湖 柳聖和에게 보낸 편지이다.

김간은 일전에 상대의 방문이 매우 감사했으나 병고로 인해 오랜 시간 회포를 풀지 못했던 점을 안타까워했다. 그러던 사이에 상대의 편지를 받아 그가 잘 지내고 있음을 알게 되어 위로된다고 했다. 자신은 두통으로 고생하던 것이 조금 나아졌으나 음식을 물리치고 사는 늘그막의 처지를 한탄하고 근심된다고 하며 근황을 알렸다. 그리고 상대가 지난번 부탁한 三色을 그대로 마련하여 보낸다고 했다. 여기에서 三色은 어떤 종류의 물건으로 보이나 여러 가지의 물건을 의미하는지 아니면 세 가지 색깔이 들어간 물건인지는 알 수 없다. 그리고 이 편지는 김간의 기존 필적과는 달라 보이는 점이나 내용에서도 병으로 인해 다른 사람에게 대신 글씨를 쓰게 했다는 점으로 보면 친필은 아닌 것으로 보인다. 마지막으로 상대가 이러한 정황을 잘 살펴 달라는 말을 하며 끝을 맺었다.

발급인인 김간(1653∼1735)은 자가 士行, 호는 竹峯, 본관은 풍산이다. 부친은 弼臣이며, 어머니는 恭人 宣城李氏로 통덕랑天標의 딸이다.『풍산김씨세보』에 의하면 그는 深谷 金慶祖의 후손이자 풍산오미동 영감댁 金斗欽의 6대조이다. 즉 金慶祖 - 時卨 - 次子 弼臣 - 侃 - 瑞雲 - 有源(系子) - 次子 相穆 - 宗錫 - 重佑 - 斗欽(系子) 등으로 이어지며 심곡파 문중의 한 지류를 이루고 있다. 또한 그는 李惟樟의 문인으로 1693년 사마시에 처음 입격하였고, 1710년 증광문과에 병과로 급제하였다. 통정대부호군, 掌隷院判決事 등의 관직을 지냈다. 洛淵書院에 봉향되었다. 저서로는『죽봉문집』2책이 있다.

피봉에 ‘柳生員’이라는 용어와 기존 간찰들의 사례들을 통해 본다면 수취인은 西湖 류성화라고 할 수 있다. 류성화(1668∼1748)는 자는 介仲, 호는 西湖, 본관은 풍산이다. 西厓 柳成龍의 후손이며, 조부는 愚訥齎 柳宜河이다. 음직으로 관직에 올랐고, 1731년에 山陰縣監을 지냈다. 戶曹參判에 증직되고, 豊陽君에 봉해졌다. 유집이 있다고 전한다.

이 편지는 피봉의 여러 가지 형식 가운데 單封의 형식을 취하고 있다. 단봉이라는 것은 피봉이 하나인 것으로 피봉이 있는 경우와 피봉이 없는 경우가 있다. 이 편지는 피봉이 있는 경우이며 중간을 기점으로 좌우에 수취인과 발급인에 대한 사항을 쓰고 아래 봉합처에 해당하는 곳에 ‘省式謹封’을 적었다. ‘省式’이라는 용어는 발급인 또는 수취인 중 어느 하나라도 喪을 당했거나 服中인 경우에 사용하며 일반적으로는 慰狀에 사용하는 용어라 할 수 있다. 그러나 이 편지의 경우는 상을 치르는 과정 중에 있는 상황에 대한 투식적 표현이라고 할 수 있으므로 위장이라고는 볼 수 없다.

이 편지는 영천이씨 농암종택에서 엮은「先賢筆蹟」 안에 수록되어 있다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김동현