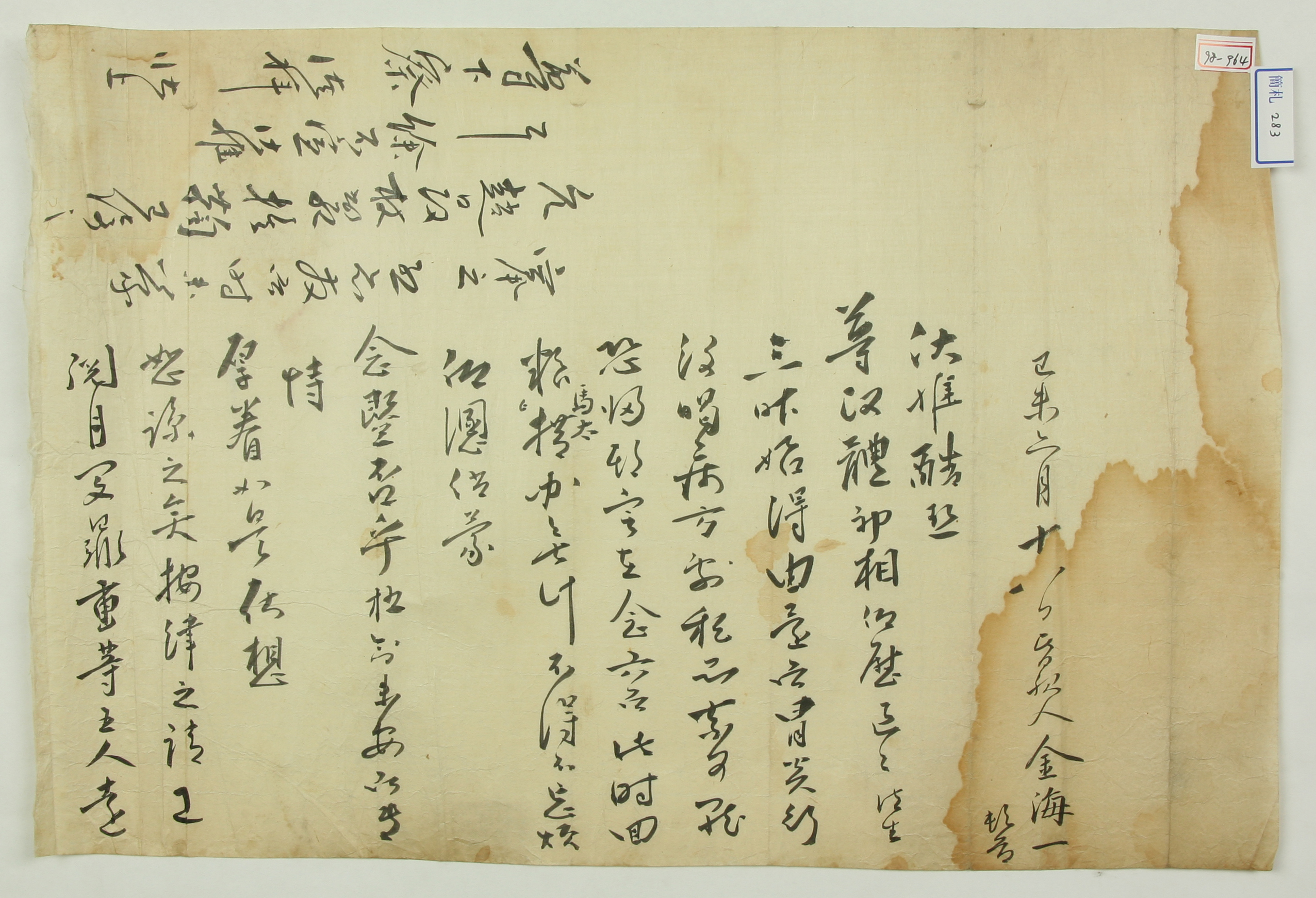

1679년 6월 18일, 김해일이 돌아갈 기일이 정해졌는데 그 때 먹을 식량과 말콩을 장만해달라고 청하기 위해 보낸 편지

내용 및 특징

1679년(숙종 5) 6월 18일에 金海一이 돌아갈 기일이 정해졌는데 그 때 먹을 식량과 말콩을 장만해달라고 청하기 위해 보낸 편지이다.

김해일은 우선 심한 더위에 상대방의 안부를 묻는 것으로 서두를 시작하였다. 그런 뒤에 자신이 돌아갈 기일이 26일로 정해졌는데 이 때 돌아갈 때 먹을 식량과 말콩을 장만할 계획이 없어서 번거로움을 잊고 아뢴다고 하면서 먹을 식량과 말콩을 주시기를 청하였다. 미안함을 무릅쓰고 상대방의 두터운 은혜를 믿는다고 하고, 또 당신께서 삼가 용서하고 이해해주실 것이라 생각된다고 하면서 다시 한 번 더 청하기도 하였다.

편지의 마지막 부분에는 법률에 살펴보라고 한 청은 이미 한 달이 지났고 閔鼎重(1628-1692) 등 5인을 멀리 귀양 보내는 계사도 또한 나왔지만 현재 윤허를 받지 못하고 趙晸(1719-1692)은 장을 맞아 죽었기 때문에 추국이 이미 정지되었다고 말하였다. 나머지는 이만 줄이고 당신께서 잘 살펴주시기를 바란다고 하고 편지 마지막 부분에 끝인사를 하였다.

민정중은 자가 大受, 호는 老峯이고, 본관은 驪興, 시호는 文忠이다. 1649년(인조 27) 정시문과에 장원, 湖南御史를 지낸 뒤 대사헌을 거쳐 이조·공조·호조·형조판서를 역임하였다. 1675년 남인이 득세하자 서인으로서 長興府에 유배되었다가 1680년 풀려나 좌의정이 되었다. 1689년 己巳換局 때 남인이 다시 득세하자 碧潼에 유배되어 그곳에서 죽었다.

조정은 무과에 급제하고, 1679년(숙종 5) 강화도에서 墩臺를 쌓을 때에 哨官이 되어 일하던 중, 역모와 관련하여 누명을 썼다. 여러 차례 국문하였으나 끝내 단서가 없어, 변방으로 유배를 명받고 풀려났다. 그러나 세 차례 刑訊으로 인해 유배지에 닿기도 전에 사망하였다. 1680년(숙종 6) 5월에 당시 兵曹判書로 있던 金錫胄가 임금께 아뢰어 신원을 회복하고, 訓鍊院判官으로 증직되었다. 역적으로 몰려 죽은 李㒖와 함께 김석주가 신임하던 무사였다.

발급인 김해일(1640-1691)은 자가 宗伯, 호는 檀溪이고, 본관은 禮安이다. 1660년(현종 1) 사마시에 합격하고, 1663년(현종 4) 문과에 급제하여 成均館學諭, 議政府司錄으로 관직에 들어 1667년(현종 7) 內艱喪 후 복을 마치고, 典籍․直講․兵曹佐郞兼春秋館記注官․持平․正言 등을 지냈다. 숙종 때 인조변무의 일로 書狀官이 되어 연경에 다녀오고, 左承旨·慶州府尹을 역임하였다. 저서로는 『檀溪集』이 전한다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 ‘尊’, ‘念’, ‘厚眷’ 등과 같은 단어에서 줄을 바꾸는 형식으로 상대에 대한 존경을 표했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김선주