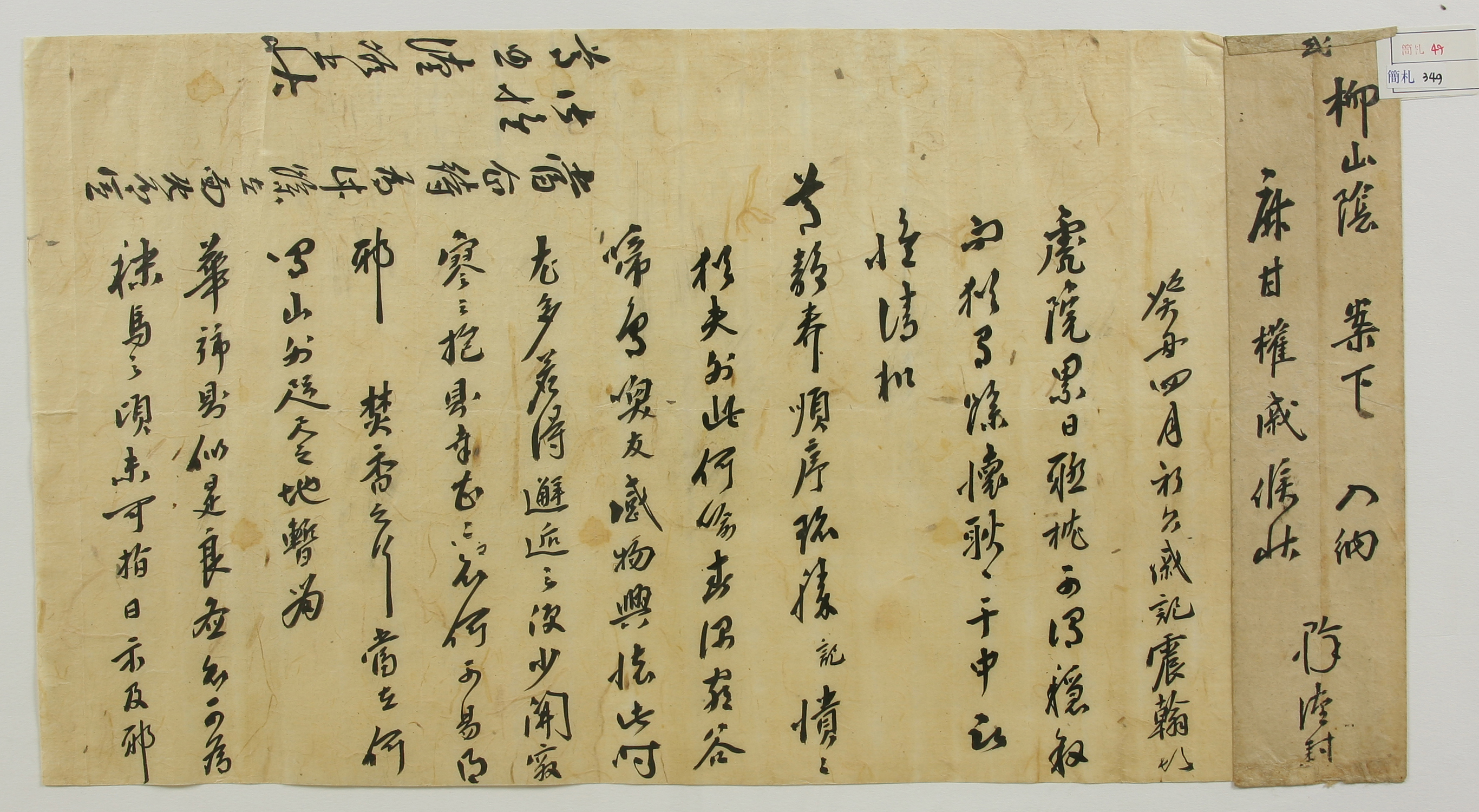

1673년 4월 6일, 권진한이 산음현감류성화에게 분향을 가다가 잠시 자신을 만날 수 있는지의 여부를 물어보기 위해 보낸 편지

내용 및 특징

1673년(현종 14) 4월 6일에 權震翰이 山陰縣監으로 있는 柳聖和에게 혹시 분향을 가다가 잠시 자신을 만날 수 있는지의 여부, 그리고 그 행차의 날짜를 물어보기 위해 보낸 안부편지이다.

권진한은 우선 지난날 호계서원에서 자신과 여러 날을 함께 보낸 일을 회상하면서 아직 남은 회포가 있어서 상대방의 안부를 묻고 맑고 화창한 계절에 잘 지내는지 물었다. 봄기운이 감도는 이때에 만물의 광경을 보니 류성화의 소식이 더욱 궁금한 마음이 든다고 했다. 만약 우연히 만나는 인편이 있다면 다행이겠지만 어찌 쉽게 얻을 수 있겠냐고 했다. 이어 분향을 가는 행차가 언제 있는지 물어보고, 만일 그때 산 밖의 가까운 곳에 잠시 당신의 행차를 머물러 둔다면 아마도 좋은 계책이 될 듯하고 또한 말 먹일 정도의 시간이 될 것이니, 날을 정해 언급해 주실 수 없겠냐고 물었다.

발급인 권진한(1615-1677)은 자가 九萬, 호는 洛濱, 본관은 安東으로, 부친은 權雲瑞, 조부는 權錙이며, 증조는 權國平이다. 1663년 식년시 문과에 장원 급제하고, 持平·兵曹正郞‧正言 등을 역임하였다. 時事를 논하는 상소를 하여 許穆에게 鳳鳴朝陽이라는 칭찬을 받았다고 한다. 左參贊에 증직되었고, 문집이 전한다. 수취인은 류성화(1668-1748)인데, 자가 介仲, 호는 西湖, 본관은 풍산이다. 西厓 柳成龍의 후손이며, 조부는 愚訥齎 柳宜河이다. 蔭職으로 관직에 올랐고, 1731년에 산음현감을 지냈다. 戶曹參判에 증직되고, 豊陽君에 봉해졌다. 유집이 있다고 전한다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 ‘尊’, ‘華旆’ 등과 같은 단어에서 줄을 바꾸는 형식으로 상대에 대한 존경을 표했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김선주