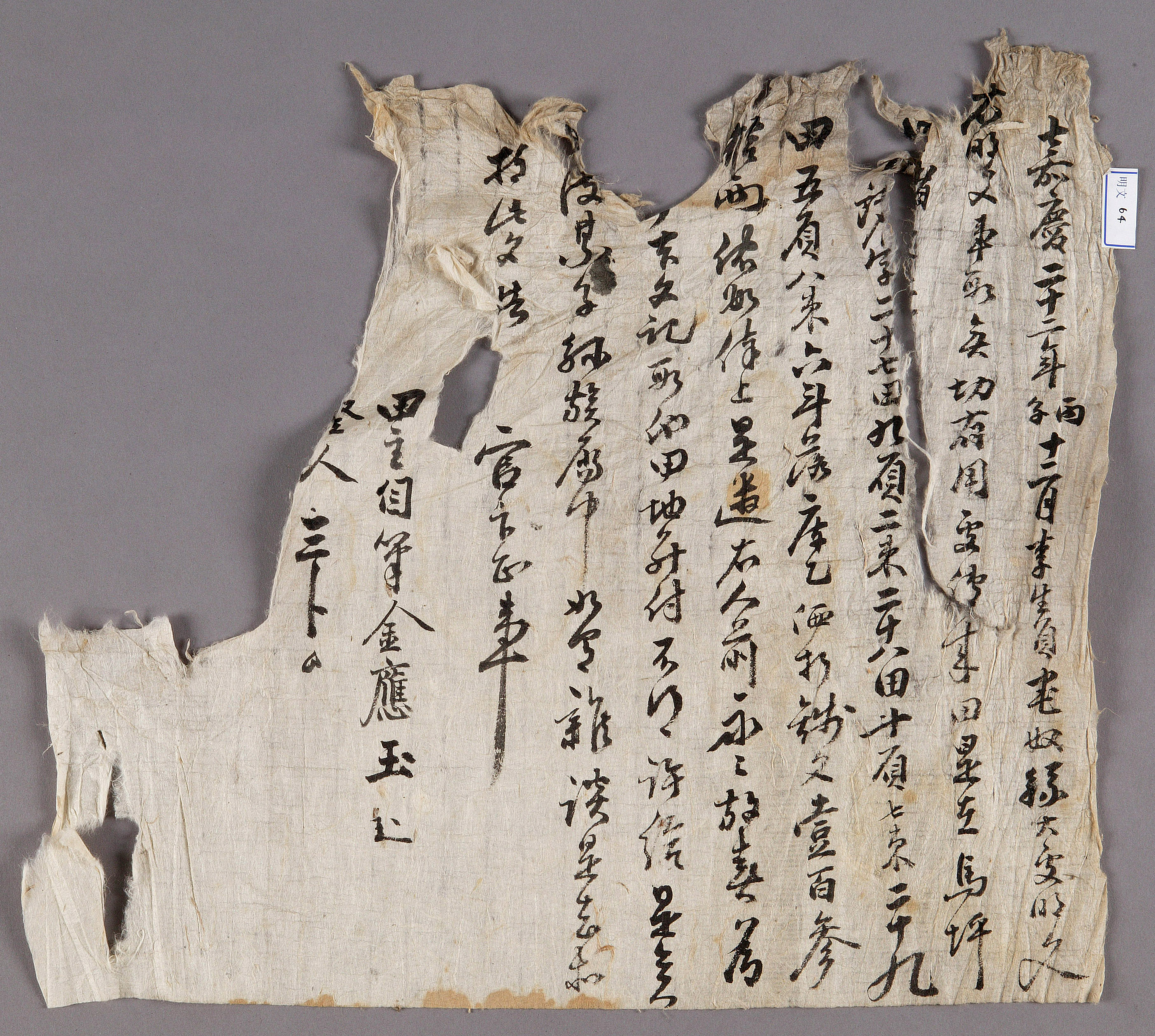

1816년 12월, 金應玉이 馬坪員에 있는 밭 25負 7束, 6斗落을 130兩 받고 李生員宅 奴 孫大에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문

내용 및 특징

1816년(순조 17) 12월, 金應玉이 馬坪員에 있는 밭 25負 7束을 130兩 받고 李生員宅 奴 孫大에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문이다.

토지매매명문의 내용은 크게 세부분으로 나누어진다. 맨 앞에는 토지의 거래일과 매입자를 기재한다. 본문에는 방매사유, 방매 토지의 전래 사유, 방매 토지의 소재지와 규모, 방매 전답의 가격 등의 내용이 있다. 마지막에는 방매자 및 증인과 筆執의 신분과 이름이 기록되어 있다. 조선전기에는 정부에서 토지매매를 제한했기 때문에 입안을 받기 위해 형식을 잘 갖추었다. 그러나 조선후기 토지매매가 白文으로 매매되면서 그 소유권을 입증하기 위해 舊文記를 함께 넘기는 대신, 新文記에는 방매사유와 전래 경위 등이 생략되기도 한다.

이 문기는 ‘嘉慶二十二年丙子十二月’에 작성되었다. 연도는 청의 연호를 먼저 쓰고, 干支를 나중에 썼다. 그 다음 월과 일을 쓰는데, 여기서 날짜는 생략되었다. 토지는 12월에 방매했는데, 조선시대 토지매매가 가장 활발하게 이루어지는 시기는 추수를 끝낸 농한기인 10월부터 다음 해 3월까지이다. 토지의 매입자는 ‘李生員宅 奴 孫大’이다. 이것은 노가 상전을 대신하여 거래했다는 것을 나타낸다. 조선시대에는 양반이 직접 토지를 매매하기도 했지만, 家奴에게 위임하는 경우도 있었다. 그런데 奴들은 다른 가문과의 거래에만 참여하고, 같은 가문끼리 거래할 경우에는 잘 보이지 않는다.

방매사유는 ‘切有用處’로 표기하여, 구체적인 이유를 적지 않았다. 이는 조선후기에 보이는 보편적인 양상이다. 방매하는 토지는 조상으로부터 물려받은 것이라고 했다. 전래의 경우, 16세기에는 ‘父邊’, ‘母邊’, ‘夫邊’, ‘妻邊’ 등으로 자세히 기록했지만 후기로 갈수록 본 문기처럼 ‘傳來’로 표기한 사례가 많다. 방매토지의 소재지는 馬坪員으로, 안동부 읍성의 동쪽 낙동강 건너편에 있다. 소재지 다음에는 천자문의 순서에 따라 매겨진 전답의 字號가 나온다. 이 문기는 윗부분에 결락이 있어서 자호를 알 수 없다. 거래가 이루어진 밭은 27지번의 9부 2속, 18지번의 10부 7속, 29지번의 5부 8속으로 모두 6斗落다. 본 문기에는 결부수와 두락을 함께 표기하였다.

일반적으로 토지의 소유권을 이양할 경우 새로 작성한 新文記와 더불어 舊文記도 함께 건넨다. 그런데 방매자 김응옥은 구문기에는 이번에 매매하지 않는 다른 토지도 함께 기재되어 있어 주지 못하겠다고 했다. 말미에는 차후 이 거래와 관련하여 문제가 발생하면 이 문서를 증거자료로 삼아 관에 고하여 바로 잡으라고 했다.

마지막에는 방매인, 증인, 筆執의 신분과 성명을 기록하고 그 밑에 署押을 한다. 본 명문에는 방매자 김응옥이 매매문기를 직접 작성했고, 증인은 三卜이다. 성이 없는 것으로 보아 신분은 노비일 가능성이 있다. 명문의 윗부분이 훼손되어 결락된 부분이 있지만, 내용을 파악하는 데 어려움은 없다.

『韓國法制史攷』, 朴秉豪, 법문사, 1987

『증보판 한국고문서연구』, 崔承熙, 지식산업사, 2003

『朝鮮中期田畓賣買硏究』, 李在洙, 집문당, 2003

『16세기 한국 고문서 연구』, 이수건 외, 아카넷, 2004

『안동학연구』 6집, 이욱, 한국국학진흥원, 2010

『국학연구』 17집, 전경목, 한국국학진흥원, 2010

김명자