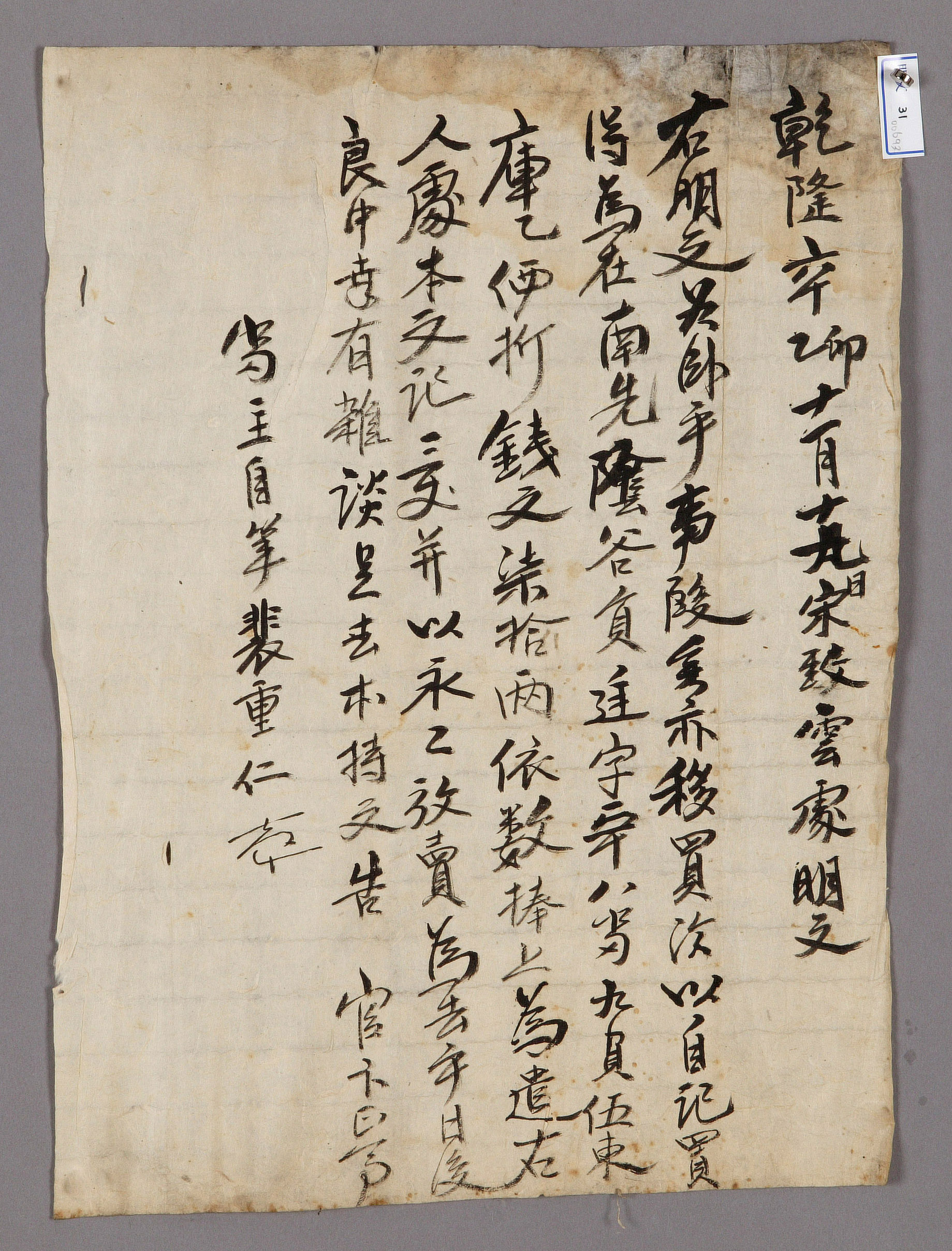

1795년 11월 19일, 裵重仁이 安東南先陰谷員에 있는 延字 논 9負 5束을 70兩 받고 宋致雲에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문

내용 및 특징

1795년(정조 19) 11월 19일, 裵重仁이 安東南先陰谷員에 있는 延字 논 9負 5束을 70兩 받고 宋致雲에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문이다.

배중인의 토지매매사유는 ‘移買’라고 하였다. ‘이매’는 다른 토지를 사기 위해 방매하는 것으로, 이러한 현상은 16세기 이후에 본격적으로 나타난다. 조선 전기 남귀여가혼으로 양반(지주)의 토지가 여러 곳에 산재하기도 했고, 농장경영방식이 노비의 노동을 중심으로 하는 작개제로 운영되었기 때문에 원거리 토지의 경작도 많았다. 하지만 16세기 이후 사적소유권 의식의 진전과 더불어 지주제가 확대되면서 거주지 중심으로 토지를 집적하기 위해 토지를 매매하는 사례가 많아지게 되었다.

南先陰谷員은 안동부 읍성 남쪽에 위치한다. 읍성과 남선 사이에는 낙동강과 그 지류인 반변천이 동서로 흐르며, 남선의 남쪽에는 葛羅山, 騎龍山, 屯地山 등이 솟아 있다. 남선에는 북쪽의 강과 남쪽의 산 사이에 좁은 곡저평야가 형성되어 있다. 배중인이 송치운에게 방매할 당시 이미 舊文記 3장이 있다. 매매가 이루어지면 매매명문을 작성하여 효력을 증명해주는데, 이를 新文記라고 한다. 해당 토지 소유자의 변경이 있을 때마다 이전에 작성된 문서들을 구문기라고 한다. 배중인은 해당 토지를 세 번째 구입했는데, 다른 토지를 매입하기 위해 다시 방매하였다. 현재 명문이 고성이씨가에 전래되는 것으로 미루어 마지막에는 고성이씨가에 귀속되었음을 알 수 있다.

배중인의 방매 토지의 소재지는 ‘南先陰谷員延字五十八’로 표기되어 있다. ‘南先陰谷員’은 지역명을 말하고, ‘延字’는 천자문의 순서에 따라 매겨진 전답의 字號이며, ‘五十八’은 지번이다. 논을 방매한 댓가로 매입자로부터 화폐 70냥을 받았다. 조선시대 토지매매거래 수단은 포목, 미곡, 소, 화폐 등이었다. 하지만 시기마다 조금씩의 변화가 있었다. 17세기까지는 포목, 미곡 등 현물화폐를 선호했다면, 상평통보의 유통이 활발해지는 18세기 이후에는 화폐를 훨씬 많이 사용하였다. 방매한 토지의 규모는 논 9부 5속이다. 조선시대 매매대상 토지 규모의 표기 방식은 結負數, 斗落只, 夜味 등이 있다. 국가에서 보편적으로 사용하던 전답 파악의 단위는 結負制였다. 그러나 16세기에는 斗落으로 많이 표기하다가 17세기에는 斗落과 結負 단위를 함께 쓰는 경우도 많다. 본 명문에서 결부수를 사용하였다. 안동지역의 18세기 매매명문에서 결부수의 표기가 일반적인 것인지 그렇지 않은지는 매매명문 분석을 통해 확인해야 할 것이다.

본문의 말미에는 차후 이 거래와 관련하여 문제가 발생하면 이 문서를 증거자료로 삼을 것을 기재해 두었다. 이는 매매명문이 법적으로 인정되는 문건임을 보여준다. 일반적으로 맨 마지막에는 방매인, 증인, 筆執이 각각 신분과 함께 성명을 기록하고 그 밑에 署押을 하는데, 양인 이상의 남자는 대체로 수결을 한다. 그러나 본 명문에는 畓主 배중인이 자필로 명문을 작성하고 서압하였다. 증인은 따로 없는데, 이는 관청의 입안을 고려하지 않기 때문이다. 문서의 위쪽에는 침수된 흔적이 있지만, 종이와 글씨 상태는 양호한 편이다.

『韓國法制史攷』, 朴秉豪, 법문사, 1987

『증보판 한국고문서연구』, 崔承熙, 지식산업사, 2003

『朝鮮中期田畓賣買硏究』, 李在洙, 집문당, 2003

『16세기 한국 고문서 연구』, 이수건 외, 아카넷, 2004

『안동학연구』 6집, 이욱, 한국국학진흥원, 2010

『국학연구』 17집, 전경목, 한국국학진흥원, 2010

김명자