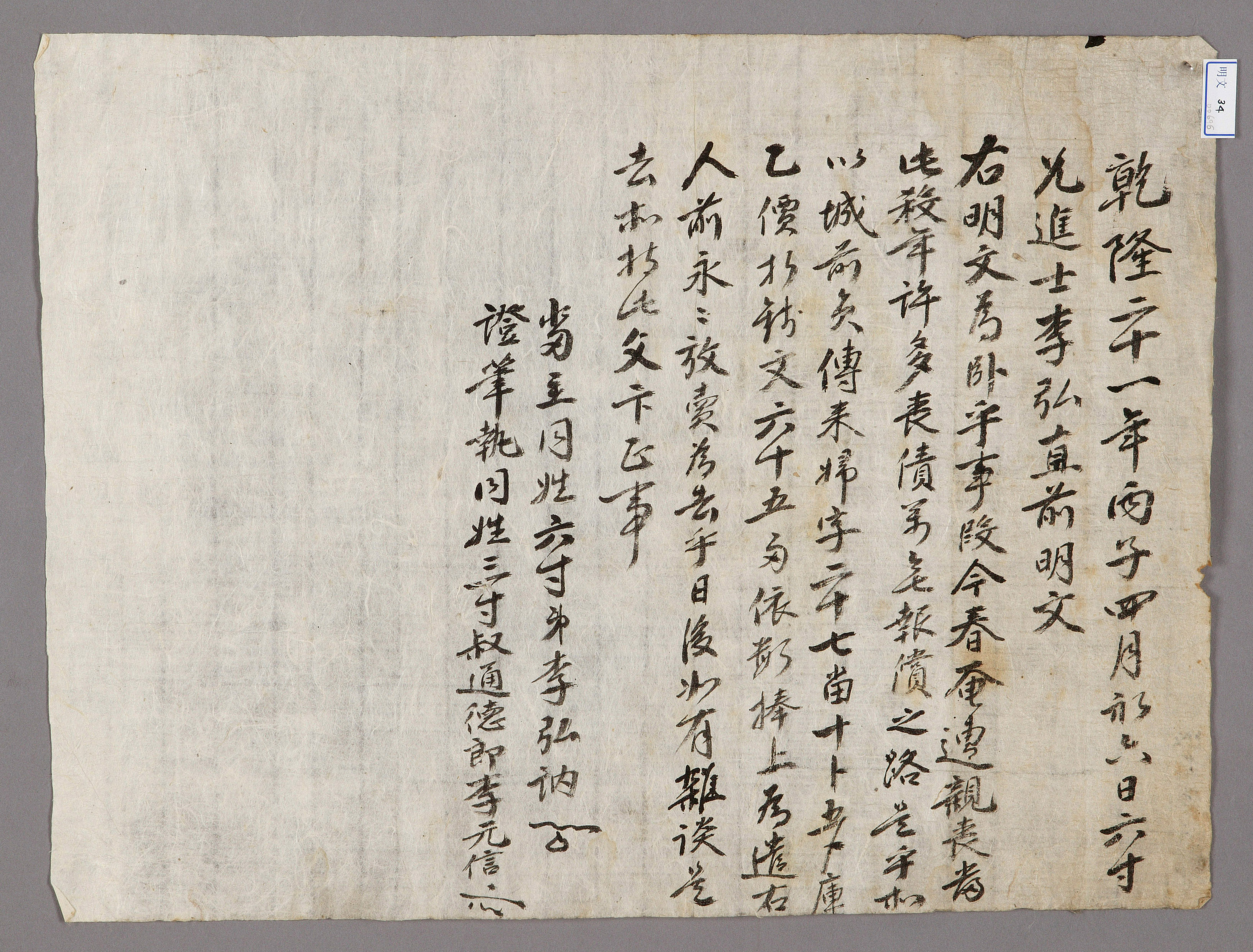

1756년 4월 6일, 李弘訥이 安東城前員에 있는 논 10卜 5束을 65兩 받고 6촌형 進士 李弘直에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문

내용 및 특징

연도>1756년(영조 32) 4월 6일, 李弘訥이 安東城前員에 있는 논 10卜 5束을 65냥 받고 6촌형 進士 李弘直(1724~1768)에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문이다.

이 문서는 李弘訥이 1756년 봄에 부모상을 연달아 당하여 장례를 치르는 과정에서 생긴 부채를 갚을 방도가 없어 조상으로부터 전래되어온 토지를 판다고 했다. 조선전기에는 토지거래가 법률적으로 제한되었기 때문에, 관에 立案을 받기 위해 토지의 매매사유를 구체적으로 표기하였다. 그러나 17세기 중반 이후 토지매매가 일상화되면서 ‘要用所致’, ‘緊用處’ 등 일반적인 사유를 적는 사례가 많다.

이 문서에는 매매사유를 喪禮에서 비롯된 부채를 갚을 길이 없다고 구체적으로 명시하고 있다. 성리학적 질서가 사회저변으로 확대되면서 제례와 상례의 절차와 형식이 강조됨에 따라 상례를 치르는 데 막대한 비용이 들게 되고, 이것은 경제 생활에 상당한 부담이 되었을 것이다. 이홍눌 역시 상례를 치르는 과정에서 생긴 부채를 해결하기 위한 다른 방도가 없어서 토지 매매로 해결하고자 하였다.

상례에서 비롯된 채무를 변제하기 위한 토지매매는 문중 내부 거래가 많다. 이홍눌은 6촌 형 이홍직에게 토지를 매매하였다. 이홍직은 외삼촌 權濂에게 수학했으며, 1754년(영조 30) 증광시 진사에 합격하였다. 양자 李宗周(1753~1818)는 李象靖과 金宗德의 문인으로 1780년 진사시에 합격하였다. 이로 미루어 이홍직 당대의 사회경제적 기반은 비교적 안정되었을 것이다. 고성이씨 탑동파에 전하는 매매명문 가운데는 이홍눌뿐만 아니라 1752년(영조 28)에도 6촌 형 李世慶으로부터 토지를 매득한 사례를 확인할 수 있다.

이홍눌이 방매한 토지는 安東府 읍성 앞에 있던 婦字 畓이다. 고성이씨는 15세기 말 안동부 읍성 동쪽에 이거하여 세거지를 형성하여 조선후기에는 고성이씨 동성마을을 형성하였다. 고성이씨는 안동부 읍성의 동쪽, 남쪽, 낙동강 건너 남선면 등 거주지를 중심으로 토지를 개간하거나 매득하였다. 따라서 매도자가 동일 가문의 이홍직으로, 이홍눌과 같은 마을에 거주했을 것이다.

조선시대 토지매매거래 수단은 포목, 미곡, 소, 화폐 등이 사용되었으나, 시기마다 매매수단을 달리한다. 상평통보가 발행되기 이전에는 대체로 포목, 미곡 등이 화폐대체 수단으로 사용되었으나, 18세기 이후의 매매명문에는 포목 대신 화폐를 사용하는 경우가 늘어났다. 이홍직의 토지매매의 거래 수단은 화폐였다.

일반적인 매매명문에서는 三切隣이 증인과 筆執으로 참여하게 되어 있는데, 여기서는 삼촌 아재 통덕랑李元信이 증인 겸 필집이었다. 이 문서의 매도자와 매입자가 가까운 사이여서 증인과 집필을 따로 두지 않고 증인이 집필을 맡은 것으로 짐작된다.

『韓國法制史攷』, 朴秉豪, 법문사, 1987

『증보판 한국고문서연구』, 崔承熙, 지식산업사, 2003

『朝鮮中期田畓賣買硏究』, 李在洙, 집문당, 2003

『16세기 한국 고문서 연구』, 이수건 외, 아카넷, 2004

『안동학연구』 6집, 이욱, 한국국학진흥원, 2010

『국학연구』 17집, 전경목, 한국국학진흥원, 2010

김명자