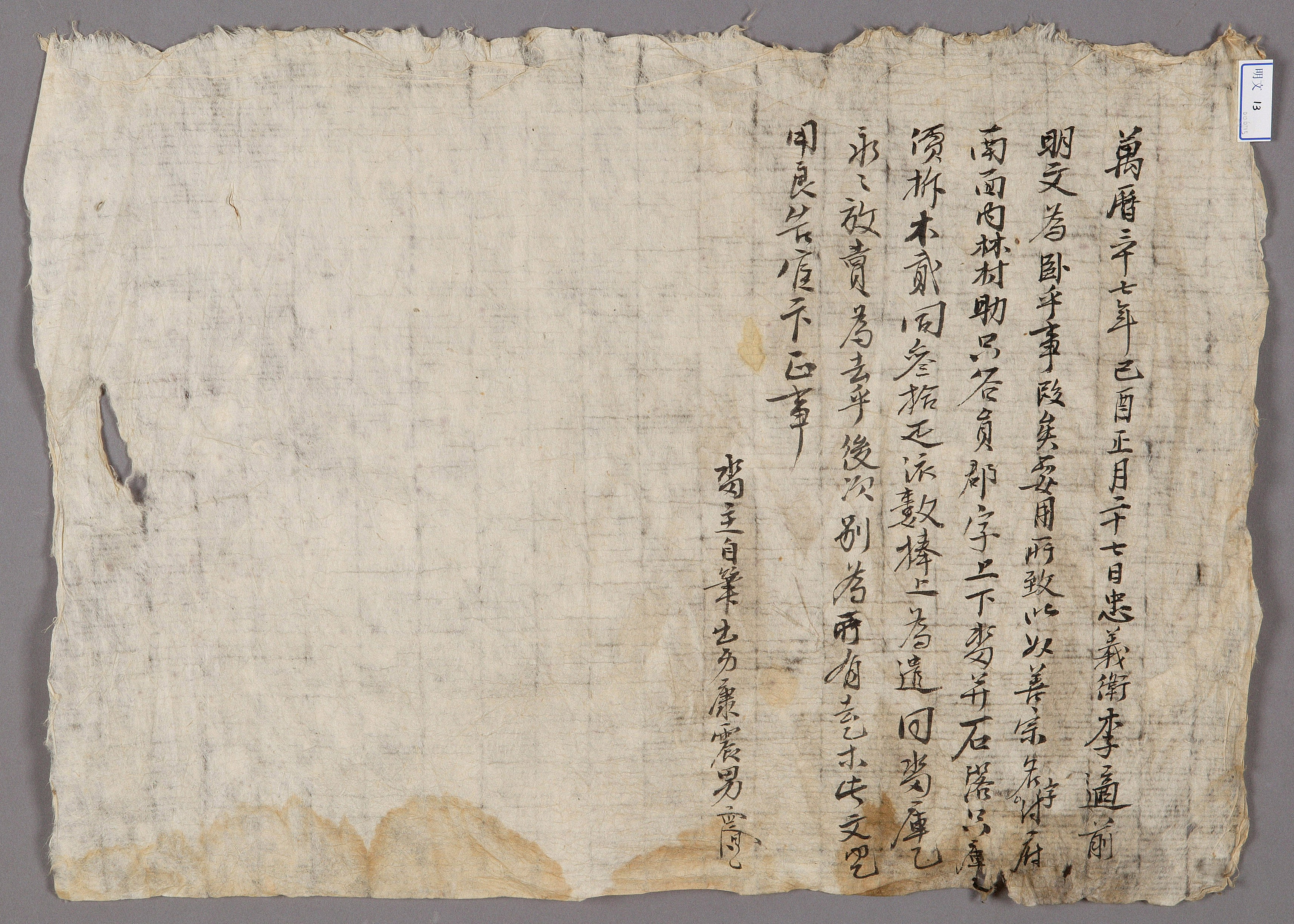

1609년 1월 27일, 出身 康震男이 府南面內林村助只谷員에 있는 郡字畓 1섬지기를 방매값 木 2同 30疋을 받고 李適에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문

내용 및 특징

1609년(光海君 1) 1월 27일, 出身 康震男이 府南面內林村助只谷員에 있는 郡字畓 1섬지기를 방매값 木 2同 30疋을 받고 李適에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문이다.

토지매매문기의 형식은 17세기 중반을 기점으로 약간의 차이를 보이고 있다. 17세기 중반 이후로 문서의 제목과 본문 내용을 行을 바꾸어 기재하였는데, 이전에는 제목과 본문을 하나의 문장으로 작성하였다. 이 문서 역시도 17세기 전반에 작성된 것이어서 제목과 본문이 하나로 이어지는 특징을 보이고 있다.

이 문서의 첫머리에는 방매 사유를 구체적으로 말하지 않고 ‘要用所致’라고 하였는데, 조선중기 이후에는 이렇게 표현하는 것이 일반적이었다. 토지거래가 원칙적으로 금지되었던 조선전기에는 토지방매사유를 ‘連値凶荒 生理爲難’, ‘京中負債 備償無路’ 등과 같이 구체적으로 기록해야 했지만, 토지매매가 일상화된 조선후기에는 이처럼 ‘要用所致’나 ‘切有用處’, ‘貧寒所致’ 등으로 표현하여 구체적인 이유를 알 수 없는 경우가 많았다.

이 토지는 종 善宗의 이름으로 양안에 올려져 있으며, 소재지는 府南面內林村助只谷員이다. 지번은 郡字上下畓으로, 郡字는 천자문의 순서에 따라 전답의 위치를 표기한 것이다. 방매 토지 면적은 1섬지기[石落只]라고 하였는데, 섬지기는 파종할 때 드는 곡식이 1섬 정도 들어간다는 말로 토지의 면적을 나타내는 단위이다. 방매값으로는 木 2同 30疋을 받았는데, 조선후기 이후에는 매매에 통상 화폐가 사용되지만, 화폐가 발행되기 이전에는 布木이나 米穀, 楮貨, 銀貨, 소 등과 같은 현물화폐나 농사에 필요한 물건이 거래대금으로 사용되었기 때문에 이 당시에도 포목으로 받은 것이다. ‘依數捧上’는 바로 화폐 대신 현물로 거래될 때 사용되는 문구이다.

이 문서는 논 주인이 筆執의 역할까지 맡고 있는데, 논 주인인 出身 康震男이 직접 쓰고 署押하였다. 조선시대에 전답 주인이 양반층으로 自筆할 때에는 증인과 證保가 없는 경우도 상당히 많이 보인다.

『韓國法制史攷』, 朴秉豪, 법문사, 1987

『증보판 한국고문서연구』, 崔承熙, 지식산업사, 2003

『朝鮮中期田畓賣買硏究』, 李在洙, 집문당, 2003

『16세기 한국 고문서 연구』, 이수건 외, 아카넷, 2004

『안동학연구』 6집, 이욱, 한국국학진흥원, 2010

『국학연구』 17집, 전경목, 한국국학진흥원, 2010

최연숙