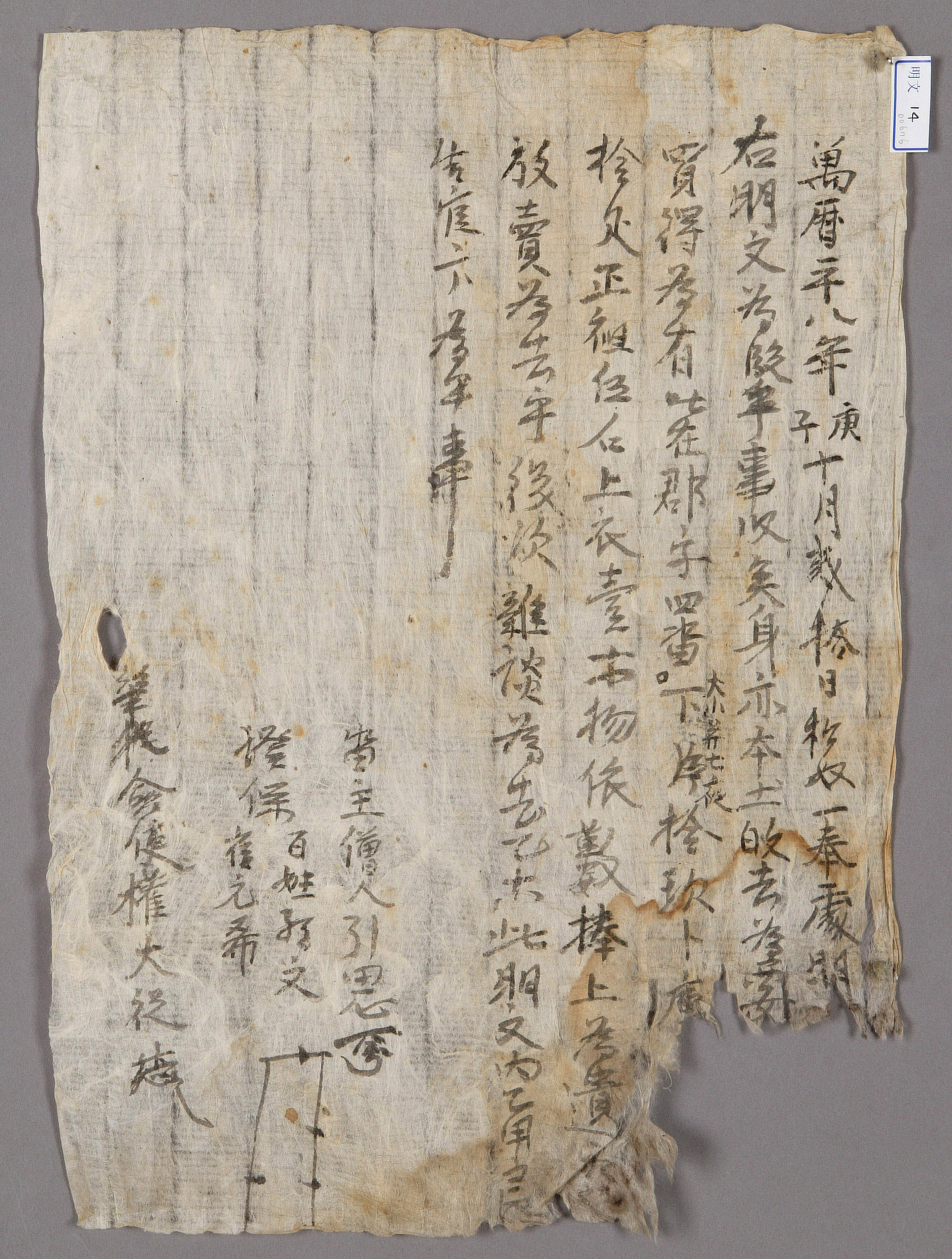

1600년 10월 20일, 중 引思가 郡字畓 7배미를 방매값 포목 10疋, 正租 5石, 웃옷 1벌 등을 받고 私奴 一奉에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문

내용 및 특징

1600년(宣祖 33) 10월 20일, 중 引思가 郡字畓 7배미를 방매값 포목 10疋, 正租 5石, 웃옷 1벌 등을 받고 私奴 一奉에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문이다.

이 문서는 왼쪽 하단부분이 훼손되어 해당 토지의 방매사유와 전래 경위 및 소재지 등을 정확하게 알 수 없다. 동년 8월 27일에도 一奉은 百姓 朴昑同에게서 밭을 샀는데, 2달 만에 引思에게 또다시 논을 산 것이다.

논 주인인 인사가 이 논을 파는 이유는 자신이 고향으로 돌아가기 때문이라고 하였는데, 이는 토지거래가 원칙적으로 금지되었던 조선전기에는 토지방매사유를 구체적으로 기록해야 했기 때문이다. 그러나 토지매매가 일상화된 조선후기에는 ‘要用所致’나 ‘切有用處’, ‘貧寒所致’ 등으로 표현하여 구체적인 이유를 알 수 없는 경우가 많았다.

이 토지는 누군가에게서 매입한 郡字 4畓으로, 크고 작은 7개 배미로 이루어졌으며 19卜의 소출을 내는 곳이다. 郡字는 천자문의 순서에 따라 전답의 위치를 표기한 것이고, 3畓은 地番을 말한다. 방매값은 포목 10疋, 正租 5石, 웃옷 1벌 등을 받기로 하였다. 조선후기 이후에는 매매에 통상 화폐가 사용되지만, 화폐가 발행되기 이전에는 布木이나 米穀, 楮貨, 銀貨, 소 등과 같은 현물화폐나 농사에 필요한 물건이 거래대금으로 사용되었기 때문에 이 당시에도 포목으로 받은 것이다. ‘依數捧上’은 바로 화폐 대신 현물로 거래될 때 사용되는 문구이다.

명문 본문의 마지막에는 분쟁의 소지를 없애기 위해 담보 문건을 기재하는데, ‘後次雜談爲去乙等此明文內乙用良告官卞爲乎事’가 그것이다. 표기상에 약간의 차이는 있지만 대체적인 내용은 대동소이하였다. 마지막에는 토지 방매자와 이를 증명하는 필집과 證保의 성명을 쓰고 署押을 하는데, 證保는 百姓 能文과 崔元希 두 사람이고, 필집은 僉使 權大從이다. 논 주인과 필집은 서압을 하고 신분이 낮은 능문은 손가락 마디를 그려 넣었다. 손가락 마디를 그려 넣는 것은 천민의 신분에 있는 사람들의 수결방식으로, 男左女右가 일반적인 원칙이다.

『韓國法制史攷』, 朴秉豪, 법문사, 1987

『증보판 한국고문서연구』, 崔承熙, 지식산업사, 2003

『朝鮮中期田畓賣買硏究』, 李在洙, 집문당, 2003

『16세기 한국 고문서 연구』, 이수건 외, 아카넷, 2004

『안동학연구』 6집, 이욱, 한국국학진흥원, 2010

『국학연구』 17집, 전경목, 한국국학진흥원, 2010

최연숙