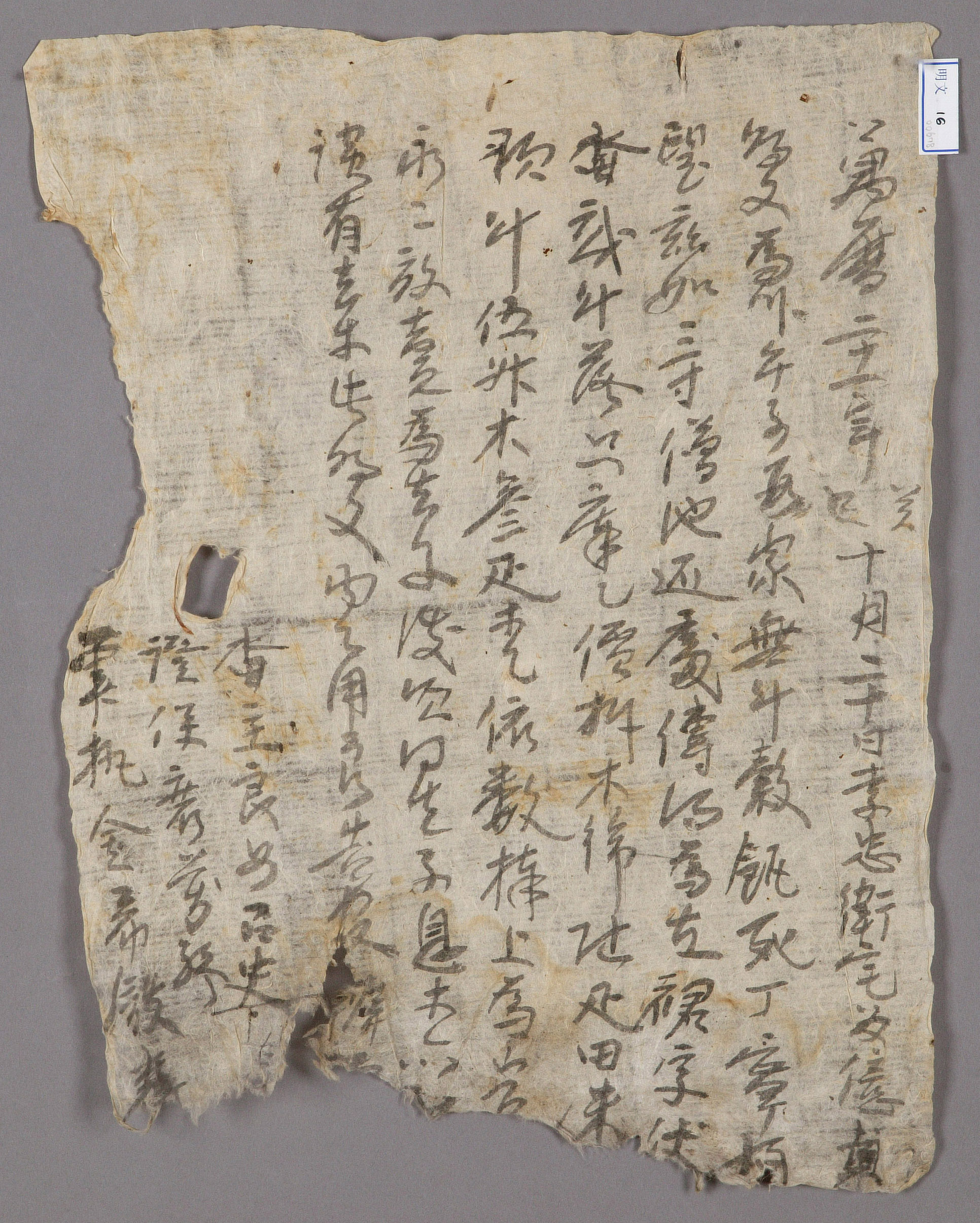

1593년 10월 20일, 良女 召史가 裙字畓 2마지기를 방매값으로 木綿 6疋, 田米 9斗 5升, 木 3疋을 받고 李忠衛宅奴 億貞에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문

내용 및 특징

1593년(宣祖 26) 10월 20일, 良女 召史가 裙字畓 2마지기를 木綿 6疋, 田米 9斗 5升, 木 3疋을 받고 李忠義宅奴 億貞에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문이다.

이 문서를 보면, 良女 召史가 李忠義宅 종인 億貞에게 3촌인 중에게서 상속받은 논을 파는 내용으로 작성되었다. 이충의는 이 문서의 작성연대를 보면 안동 고성이씨 탑동파 종손인 李適(1566~?)으로 추정된다. 이적은 이미 균분상속관행으로 노비 48구와 밭 97두락, 논 122두락을 상속받았는데, 이 해에 매매를 통해서도 상당한 땅을 소유하게 된다.

문서 첫머리에 良女 召史가 내세운 방매 사유는 집안에 곡식이 전혀 없어 굶어죽게 되었기 때문이라고 하였다. 이에 3촌인 중 池還에게 상속 받은 裙字畓 2마지기를 이충의댁에 방매하기로 하였는데, 이 때 방매값으로 木綿 6疋, 田米 9斗 5升, 木 3疋을 받았다. 조선후기 이후에는 매매에 화폐가 사용되지만 화폐가 발행되기 이전에는 통상 布木이나 米穀, 楮貨, 銀貨, 소 등과 같은 현물화폐나 농사에 필요한 물건이 거래대금으로 사용되었다. 화폐 발행 이후에도 한동안은 화폐와 함께 현물화폐가 사용되었으나, 18세기 이후에는 거의 화폐가 토지매매 가격의 지불수단으로 사용되었다. 이 문서에서도 역시 목면과 쌀이 화폐 대신 사용되고 있음을 알 수 있다.

논 주인인 良女 召史는 手寸으로 署押을 대신하고 있으며, 證保는 裵萬終, 筆執은 金希銑으로, 김희선만 서압하였다. 문서 아랫부분은 일부 훼손되어 확인할 수 없는 글자들이 있지만 문서를 이해하는데 문제가 될 정도는 아니다.

『韓國法制史攷』, 朴秉豪, 법문사, 1987

『증보판 한국고문서연구』, 崔承熙, 지식산업사, 2003

『朝鮮中期田畓賣買硏究』, 李在洙, 집문당, 2003

『16세기 한국 고문서 연구』, 이수건 외, 아카넷, 2004

『안동학연구』 6집, 이욱, 한국국학진흥원, 2010

『국학연구』 17집, 전경목, 한국국학진흥원, 2010

최연숙