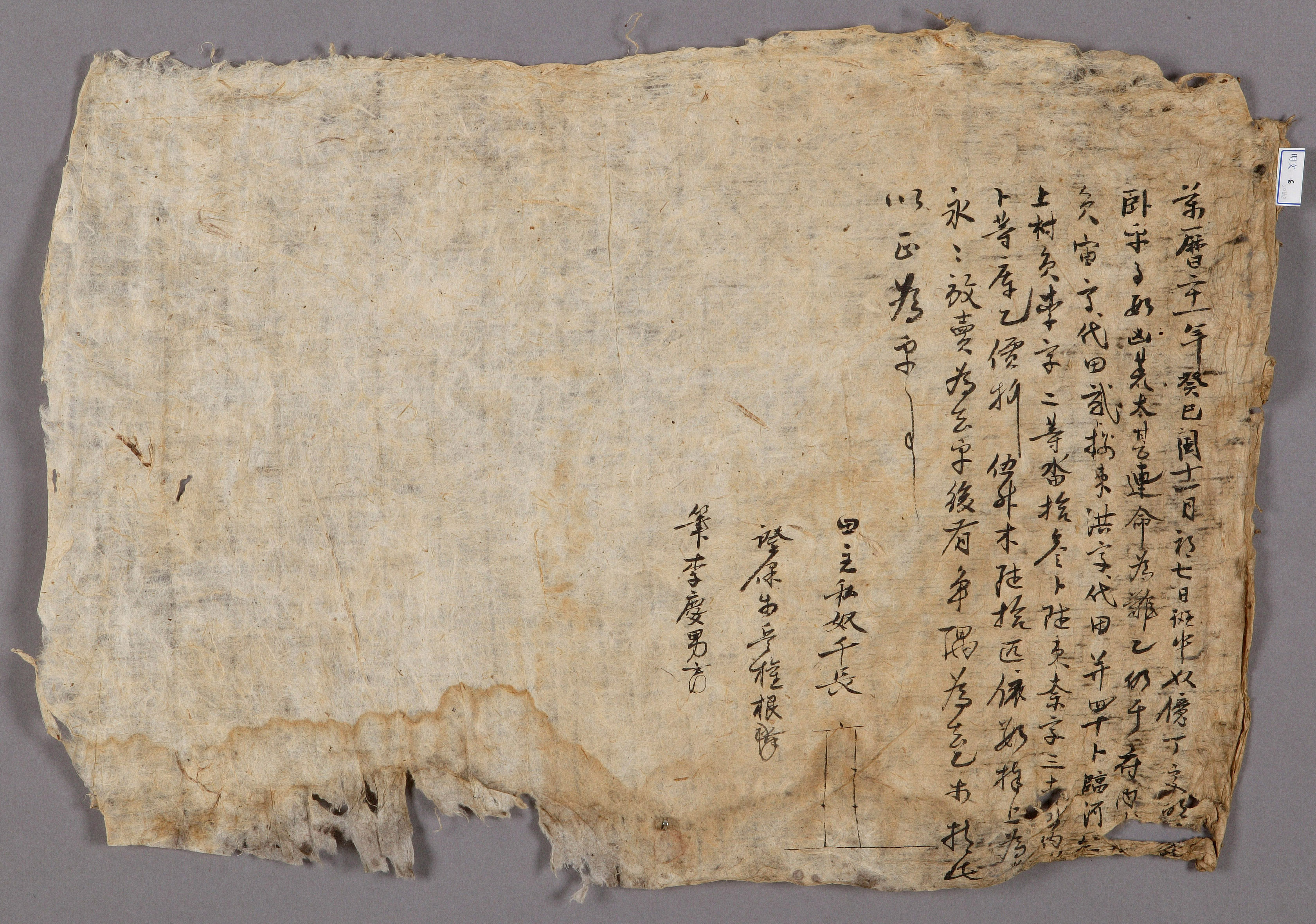

1593년 윤11월 7일, 私奴 千長이 안동 모처에 있는 代田과 논을 5승목 60필을 받고 이충의위에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문

내용 및 특징

1593년(宣祖 26) 윤11월 7일, 私奴 千長이 안동 모처에 있는 代田과 논을 5승목 60필을 받고 이충의위에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문이다.

이 문서의 첫 부분에 사노 천장은 흉년이 심해 살아갈 방도가 없어 자기 소유의 토지를 방매한다고 매매사유를 분명히 밝히고 있다. 이처럼 토지매매가 원칙적으로 금지됐던 16세기까지는 토지매매시 반드시 토지를 방매하는 구체적인 사유를 적고 있다. 실제로 임진왜란이 일어났던 1592년과 1593년은 심한 흉년이 들어, 일반 백성들은 전쟁과 흉년이라는 이중고에 시달리고 있었다. 조선시대 토지매매 사유 중 가장 빈번한 것 중 하나가 흉년이었다. 어찌 보면 당연한 것이기도 하지만, 부자들은 이때를 이용해 대규모 토지를 매득하기도 하였다. 이 때문에 정부에서는 흉년시 토지 매매를 금지하고자 하기도 하였다.

토지매매 대상 토지는 안동부에 있는 代田 2필지와 안동부 속현인 임하현?상촌원에 있는 논 2필지였다. 안동부 어느 들(문자 결락으로 알 수 없음)에 있고 양안상 宙字에 들어있는 대전 2복 8속, 그리고 같은 들 洪字에 들어있는 대전 40복 등의 2필지가 전자이고, 임하현?상촌원에 있고 양안상 李字에 들어있으며 토지등급(田分)이 二等인 논 3복 6속, 奈字에 들어있는 토지등급 3등의 논 몇 복(문자 결락으로 알 수 없음) 2필지가 후자이다.

이 문서와 바로 다음날인 윤11월 8일에 작성된 매매명문 "KSAC000425100667"번을 비교하면, 두 가지 차이점 내지 특징이 보인다. 하나는 이 문서에는 사노 천장이 해당 토지를 소유하게 된 경위를 밝히지 않고 있는 점이다. 통상 토지명문에서는 해당 거래의 정당성 내지 합법성을 확인하기 위해 가급적이면 매도자가 토지를 소유하게 된 경위를 밝혀야 한다. 또 그러한 경위가 사실임을 입증하기 위해 거래성립시 작성한 문서와 함께 이전 거래시 작성된 문서, 즉 구문기도 같이 매득인에게 넘기는 것이 일반적이다. 그런데 이 문서에서는 그러한 내용이 빠져있는데, 구체적인 이유는 알 수 없다.

두 번째 차이점은 논을 설명할 때 전분육등에 기초한 토지등급을 밝히고 있다는 점이다. 17세기 이후, 특히 전세에서 영정법 시행으로 전분이 무의미해지면서는 매매명문에서 토지의 토지등급이 빠지는 것이 일반적이다. 그러나 이 문서의 작성시기는 영정법 시행 이전이기 때문에 토지등급을 밝히고 있다.

이들 토지를 5승목 60필을 받고 이충의위에게 매도하고 있다. 이 거래에서 매득자인 이충의위는 해당토지매매의 대리인으로 자신의 노 億丁을 내세우고 있다. 조선시대에는 양반들이 토지를 매매하는 경우, 본인이 직접 매매 당사자로서 문서를 작성하기도 하지만, 통상적으로는 자기 소유의 노비를 대리인으로 내세워 매매문서를 작성하는 경우가 일반적이었다. 이 문서 역시 이러한 예에 속하는 것이다.

그리고 토지매매의 지불 수단을 보면, 화폐가 발행되기 이전에는 통상 布木이나 米穀, 楮貨, 銀貨, 소 등과 같은 현물화폐나 농사에 필요한 물건이 거래대금으로 사용되었다. 화폐 발행 이후에도 한동안은 화폐와 함께 현물화폐가 사용되었으나, 18세기 이후에는 거의 화폐가 토지매매 가격의 지불수단으로 사용되었다. 이 문서에서도 역시 포목이 지불수단으로 사용되고 있음을 보이고 있다.

이 문서의 매도자는 사노인 천장이기 때문에 手寸으로 署押을 대신하고 있다. 證保는 正兵 權根("KSAC000425100667" 문서에서는 필집이었다), 筆執은 李慶男이었고 모두 서압하였다.

내용 및 특징

1593년(宣祖 26) 윤11월 7일, 私奴 千長이 안동 모처에 있는 代田과 논을 5승목 60필을 받고 이충의위에게 방매하면서 작성해준 토지매매명문이다.

이 문서의 첫 부분에 사노 천장은 흉년이 심해 살아갈 방도가 없어 자기 소유의 토지를 방매한다고 매매사유를 분명히 밝히고 있다. 이처럼 토지매매가 원칙적으로 금지됐던 16세기까지는 토지매매시 반드시 토지를 방매하는 구체적인 사유를 적고 있다. 실제로 임진왜란이 일어났던 1592년과 1593년은 심한 흉년이 들어, 일반 백성들은 전쟁과 흉년이라는 이중고에 시달리고 있었다. 조선시대 토지매매 사유 중 가장 빈번한 것 중 하나가 흉년이었다. 어찌 보면 당연한 것이기도 하지만, 부자들은 이때를 이용해 대규모 토지를 매득하기도 하였다. 이 때문에 정부에서는 흉년시 토지 매매를 금지하고자 하기도 하였다.

토지매매 대상 토지는 안동부에 있는 代田 2필지와 안동부 속현인 임하현?상촌원에 있는 논 2필지였다. 안동부 어느 들(문자 결락으로 알 수 없음)에 있고 양안상 宙字에 들어있는 대전 2복 8속, 그리고 같은 들 洪字에 들어있는 대전 40복 등의 2필지가 전자이고, 임하현?상촌원에 있고 양안상 李字에 들어있으며 토지등급(田分)이 二等인 논 3복 6속, 奈字에 들어있는 토지등급 3등의 논 몇 복(문자 결락으로 알 수 없음) 2필지가 후자이다.

이 문서와 바로 다음날인 윤11월 8일에 작성된 매매명문 "KSAC000425100667"번을 비교하면, 두 가지 차이점 내지 특징이 보인다. 하나는 이 문서에는 사노 천장이 해당 토지를 소유하게 된 경위를 밝히지 않고 있는 점이다. 통상 토지명문에서는 해당 거래의 정당성 내지 합법성을 확인하기 위해 가급적이면 매도자가 토지를 소유하게 된 경위를 밝혀야 한다. 또 그러한 경위가 사실임을 입증하기 위해 거래성립시 작성한 문서와 함께 이전 거래시 작성된 문서, 즉 구문기도 같이 매득인에게 넘기는 것이 일반적이다. 그런데 이 문서에서는 그러한 내용이 빠져있는데, 구체적인 이유는 알 수 없다.

두 번째 차이점은 논을 설명할 때 전분육등에 기초한 토지등급을 밝히고 있다는 점이다. 17세기 이후, 특히 전세에서 영정법 시행으로 전분이 무의미해지면서는 매매명문에서 토지의 토지등급이 빠지는 것이 일반적이다. 그러나 이 문서의 작성시기는 영정법 시행 이전이기 때문에 토지등급을 밝히고 있다.

이들 토지를 5승목 60필을 받고 이충의위에게 매도하고 있다. 이 거래에서 매득자인 이충의위는 해당토지매매의 대리인으로 자신의 노 億丁을 내세우고 있다. 조선시대에는 양반들이 토지를 매매하는 경우, 본인이 직접 매매 당사자로서 문서를 작성하기도 하지만, 통상적으로는 자기 소유의 노비를 대리인으로 내세워 매매문서를 작성하는 경우가 일반적이었다. 이 문서 역시 이러한 예에 속하는 것이다.

그리고 토지매매의 지불 수단을 보면, 화폐가 발행되기 이전에는 통상 布木이나 米穀, 楮貨, 銀貨, 소 등과 같은 현물화폐나 농사에 필요한 물건이 거래대금으로 사용되었다. 화폐 발행 이후에도 한동안은 화폐와 함께 현물화폐가 사용되었으나, 18세기 이후에는 거의 화폐가 토지매매 가격의 지불수단으로 사용되었다. 이 문서에서도 역시 포목이 지불수단으로 사용되고 있음을 보이고 있다.

이 문서의 매도자는 사노인 천장이기 때문에 手寸으로 署押을 대신하고 있다. 證保는 正兵 權根("KSAC000425100667" 문서에서는 필집이었다), 筆執은 李慶男이었고 모두 서압하였다.

『韓國法制史攷』, 朴秉豪, 법문사, 1987

『증보판 한국고문서연구』, 崔承熙, 지식산업사, 2003

『朝鮮中期田畓賣買硏究』, 李在洙, 집문당, 2003

『16세기 한국 고문서 연구』, 이수건 외, 아카넷, 2004

『안동학연구』 6집, 이욱, 한국국학진흥원, 2010

『국학연구』 17집, 전경목, 한국국학진흥원, 2010

이욱