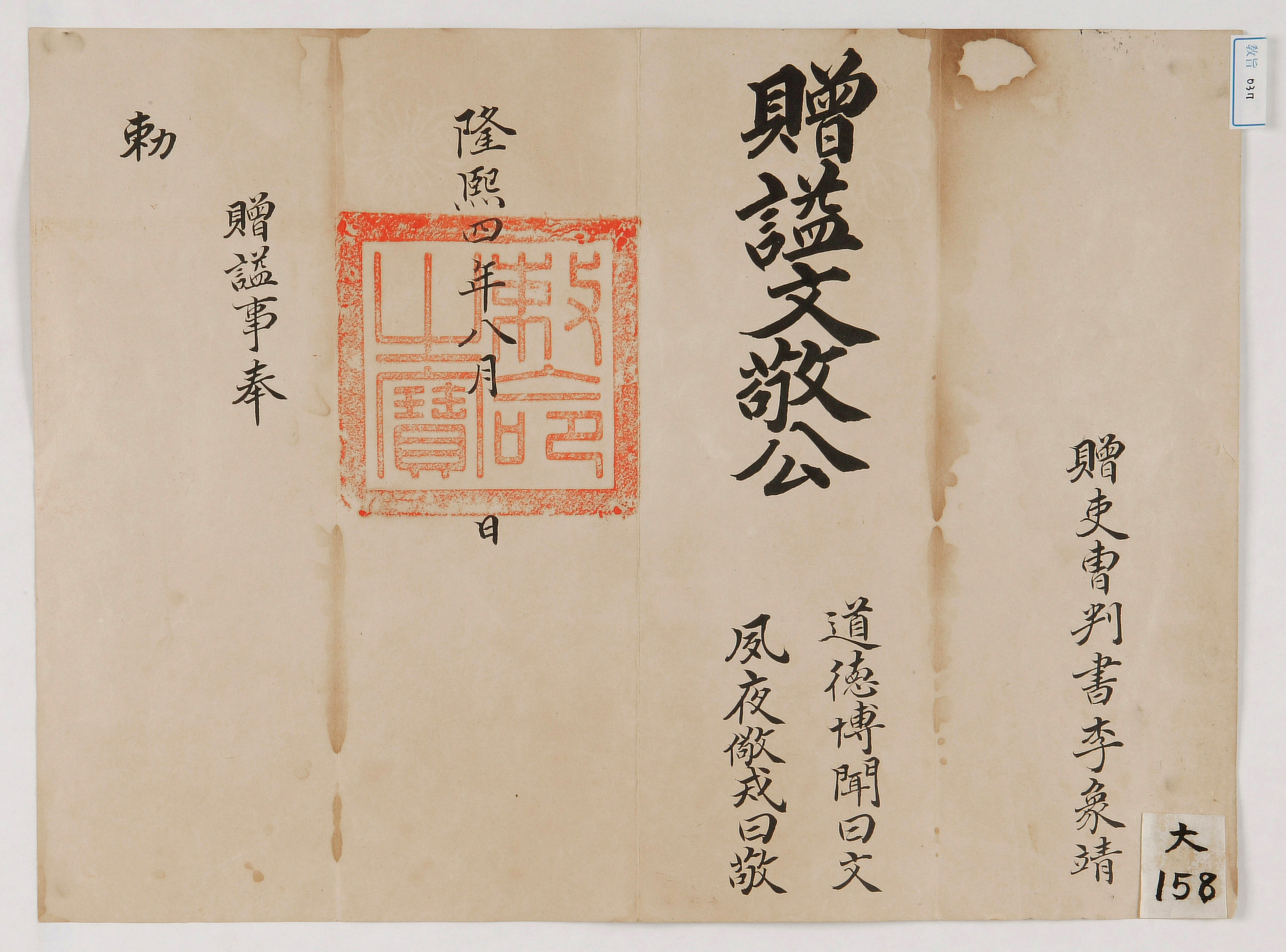

1910년 8월에 자헌대부 이조판서에 추증된 이상정에게 文敬의 시호를 내리는 문서

내용 및 특징

1910년(隆熙 4) 8월에 資憲大夫 吏曹判書에 추증된 李象靖에게 文敬의 시호를 내리는 문서이다.

위 문서를 통해 그가 ‘文敬’의 시호로 정해진 사유를 보면, 文은 ‘道德博聞’이고, 敬은 ‘夙夜儆戒’라고 각각 기록되어있다. 이와 관련하여 『사기정의』시법해를 보면 도덕박문은 ‘無不知’, 숙야경계는 ‘敬身思戒’라고 해석되어있다. 보통 도덕박문은 ‘도덕을 널리 들어 아는 것이 많다’는 의미이고, 숙야경계는 ‘자나 깨나 항상 조심하고 경계한다’는 의미이다. 문서의 서식은 처음 ‘모관 성명’을 기재하고, 그 좌측 중간에 굵은 글씨로 ‘贈諡○○公’을 쓴다. 그리고 그 아래에 시호에 대한 해석(사유)를 쓰고, 좌측에 연월일을 작성한 후 연호 아래에 ‘勅命之寶’를 찍는다. 이 문서의 경우는 연월일 좌측에 연호의 행 보다 아래로 내려서 발급사유가 적혀 있다. 즉 ‘황제의 칙명을 받들어 시호를 내린다’는 의미이다. 조선시대에는 ‘奉敎’를 쓰고 ‘敎’자를 極行으로 올려 擡頭했던 것이 보통이다. 그러나 이 문건의 경우 ‘敎’자가 아닌 ‘勅’자를 사용하였다. 이는 당시 純宗이 대한제국의 황제로 존재하였기 때문이다. 따라서 ‘勅’자를 통해 이 문건이 발급된 시대적 상황을 유추할 수 있다.

『경국대전』에는 ‘宗親 및 文武官으로 實職을 역임한 正2品 이상인 자는 시호를 추증하며, 자신이 功臣인 자이면 관직이 낮더라도 또한 시호를 추증한다’고 규정하였다. 이후 『속대전』이나『대전통편』에서는 ‘儒學으로 賢名이 있는 자 및 節義에 죽은 사람으로서 특히 드러난 점이 있는 자는 정2품이 아니더라도 특별히 시호의 하사를 허락한다’고 하여 증시의 범위를 확대시켰다. 그리고 이에 관한 처리는『대전회통』에 의거하면 ‘봉작과 시호의 추증을 신청하는 것은 의정부가 특별히 검토하여 상주할 것이 아니면 관직의 추증은 이조에서, 증시는 예조에서 품처한다’라고 규정하고 있다.

증시의 절차는『경국대전』에는, ‘시호는 奉常寺 正 이하의 관원이 상의하여 결정하고, 시호를 받을 사람의 생전 행적과 아울러 이조에 보고한다’고 되어있다. 『대전통편』에는 조금 더 상세히 절차를 규정하고 있다. 당상관 정3품 通政大夫 이상인 자로서 학문과 명망이 있고 顯職 ․ 館 ․ 閣의 관직 및 九卿을 역임한 사람은 그 생전의 행적을 기록하여 예조에 照會를 마친 후 봉상시에 의견을 보내면 봉상시는 弘文館에 이송한다. 弘文館 에서는 應敎[東壁] 이하의 관원 3인이 모여서 시호의 三望을 의논하고 동벽 1인이 또 봉상시 正 이하의 여러 관원과 같이 다시 회의하여 결정한다. 그 결정한 시호는 議政府의 舍人과 檢詳 중 1인이 署經하여 시호를 받는 사람의 생전 행적과 아울러 이조에 보고하고, 임금에게 상주하여 재가를 받는다고 되어있다. 임금의 재가가 내려지면 사헌부와 사간원에서 행적과 시호 상호간의 적부여부를 중심으로 서경을 하게 된다. 이러한 일련의 절차가 마무리되면 이를 내리고 맞이하는 宣諡와 延諡 행사가 후손의 집에서 행해진다.

이상정(1711~1781)의 자는 景文, 호는 大山, 본관은 韓山이다. 부친은 李泰和이며 외조부는 密菴 李栽(1657-1730)이다. 그는 退溪 李滉의 학문을 정통으로 계승하였다. 이후 그의 아우인 小山 李光靖(1714∼1789), 損齋 南漢朝(1744∼1809)를 통하여 定齋 柳致明(1777∼1861)으로 핵맥이 이어지고, 다시 寒洲 李震相(1818∼1886), 俛宇 郭鍾錫(1846∼1919)으로 계승되었다. 高山書院에 배향되었다.

『增補版 韓國古文書硏究』, 崔承熙, 지식산업사, 1989

鄭求福, 『古文書硏究』 9·10, 한국고문서학회, 1996

유지영, 『古文書硏究』 30, 한국고문서학회, 2007

김동현