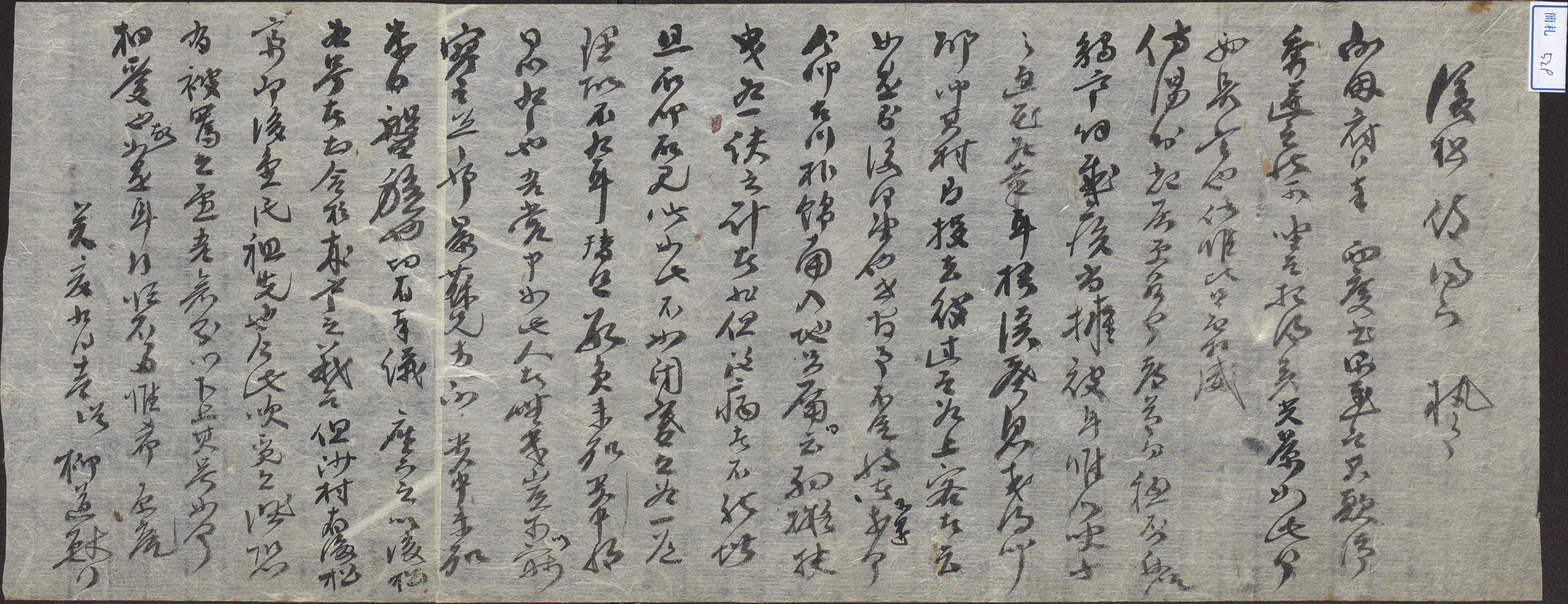

1903년 9월 12일, 류도헌이 박규양의 장례 소식에 대해 애도하고 상대의 호에 대해 자신의 의견을 말하기 위해 보낸 편지

내용 및 특징

1903년(광무 7) 9월 12일에 田園 柳道獻(1835-1909)이 보낸 편지이다. 그는 자가 賢民이고, 본관이 豐山이다. 逸愚 柳相祚의 손자이자, 柳進翼의 아들이다. 후에 柳進翰에게 출계하였다. 편지의 발급년도가 癸亥라 되어 있으나, 錦南 朴奎陽의 사망년도를 감안할 때 이는 癸卯의 착오로 보인다.

류도헌은 상대에게 梧溪의 소식을 혹 들었냐고 물었다. 그러면서, 세간의 일은 믿기가 어렵다고 하였다. 古川(영주 귀내)의 朴錦南의 장례가 임박하였다는 소식을 들었으므로, 처음에는 직접 가서 영결하고자 하였으나 걸핏하면 병에 잘 걸리는 자신이 감당할 수 있는 바가 아니었다고 하였다. 더구나 듣고 보는 상황이 모두 이와 같으니 두문불출하는 것이 하나의 도리가 되기 때문에 그러지 않았다고 하였다. 吾黨에서 박규양과 같은 이가 얼마 되지 않는데, 어찌 쓸쓸히 그를 보낼 수 있겠느냐고도 하였다.

崔鉉軾이 현재 상대 쪽에 있으면서 며칠 동안이나 머물렀는지 물었다. 류도헌은 상대가 後松으로 호를 삼은 뜻은 歲寒의 뜻과 잘 부합하는 것이지만, 沙村에 後松齋가 있으니 곧 後金氏 즉 후안동김씨의 조상이라고 하였다. 남의 허물을 잘 드러내는 이때에 상대가 후송으로 호를 삼은 일이 비난을 당하게 되지는 않을까 염려된다고 하였다. 사촌의 후송재는 後松 金士貞의 서재를 가리키는 것으로 보인다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 2번에 걸쳐 줄을 바꾸거나 대두를 사용하여 존경을 표현했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

『풍산김씨세보』,

김장경,최연숙