1901년 6월 10일, 류도헌이 상대 종형의 부음에 위문하고 자신의 근황을 알리며 관란의 사변에 대해 이야기 하고자 보낸 편지

내용 및 특징

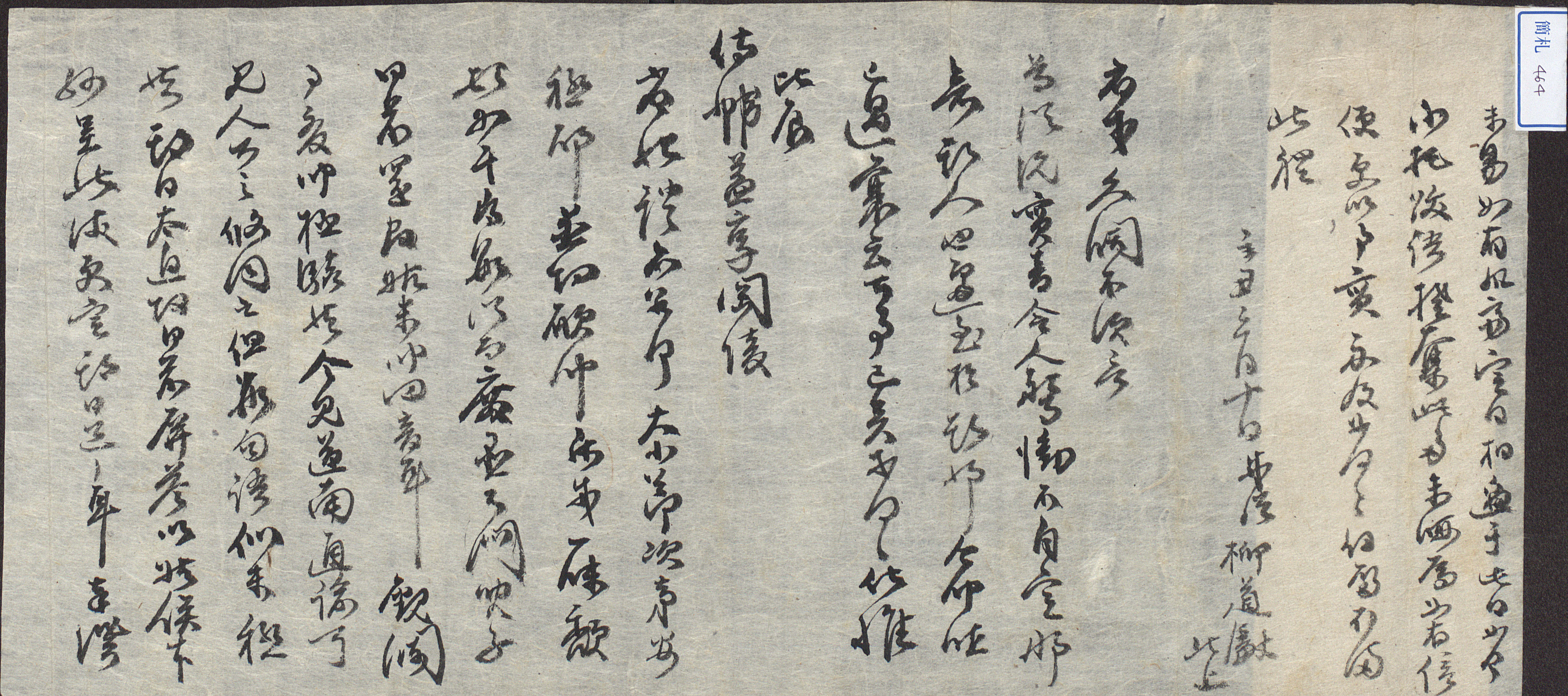

1901년(광무 5) 6월 10일에 田園 柳道獻(1835-1909)이 보낸 편지이다. 그는 자가 賢民이고, 본관이 豐山이다. 逸愚 柳相祚의 손자이자, 柳進翼의 아들이다. 후에 柳進翰에게 출계하였다.

먼저 류도헌은 상대 從兄의 부음을 받고 매우 놀라고 애통해 하였다고 했다. 또 어제 이미 장례를 치렀다는 소식을 들었으니 만사가 끝이 났다고 하였다. 류도헌 자신은 기력이 쇠퇴하여 약간하던 독서도 이에 따라 그만두게 되었으므로 번민하고 있다고 하였다. 아들이 일전에 임소로 되돌아갔는데 아직 소식은 없다고 하였다.

류도헌은 觀瀾의 사변에 대하여 듣고서 지극히 놀랐다고 하였다. 지금 道南書院의 通文을 보건대 인심이 서로 같음을 볼 수 있었지만, 몇 句의 말은 온당하지 않고 기일도 너무 촉박하다고 하였다. 그는 그러므로 일전의 屛山書院 答通은 우선 本孫이 呈狀하기를 기다린 후에 다시 날짜를 잡아서 보낼 것이라고 하였다. 끝으로 상대가 부탁한 跋文은 지을 여가가 없었다고 하면서 믿음직한 인편이 있으면 다시 간행 사실을 보내 달라고 부탁하였다.

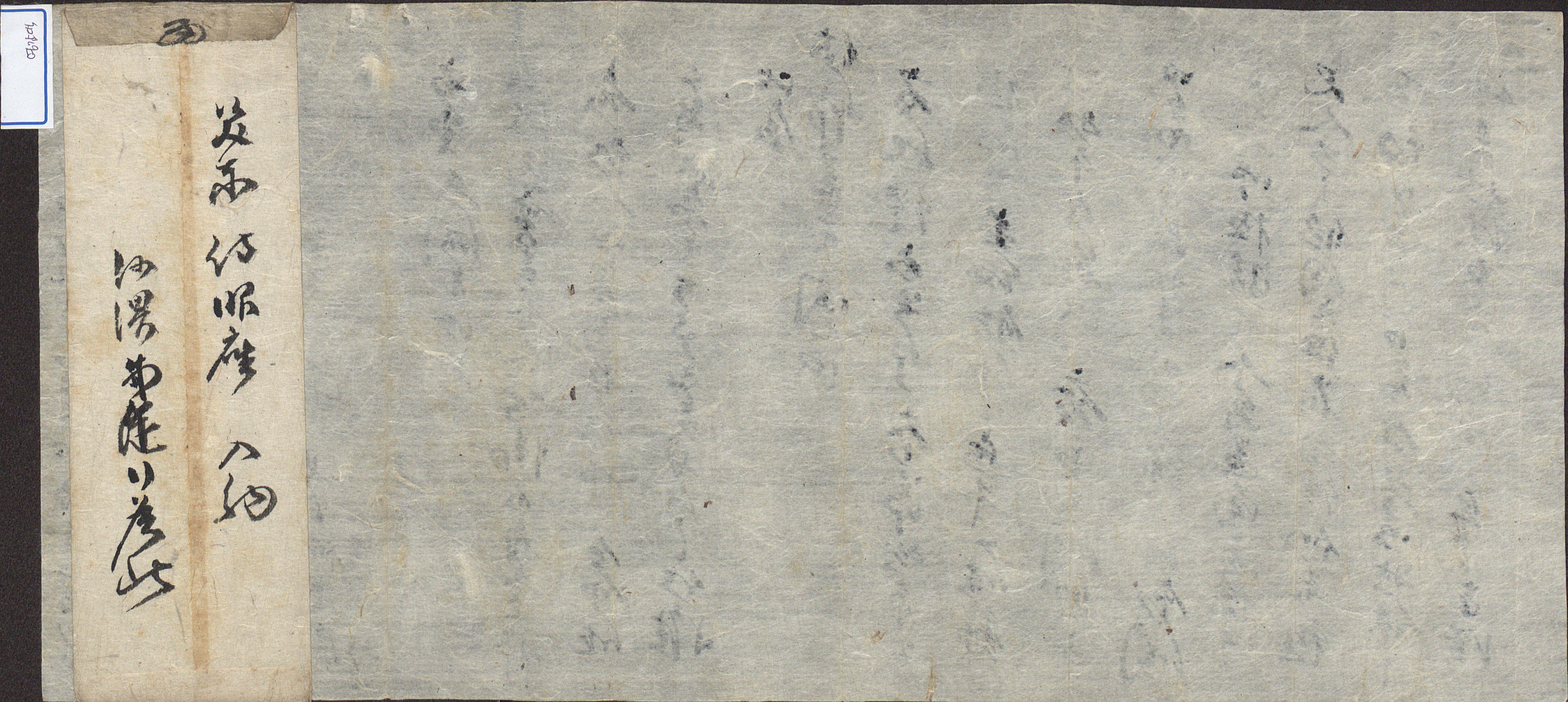

이 편지는 피봉의 여러 가지 형식 가운데 單封의 형식을 취하고 있다. 단봉이라는 것은 피봉이 하나인 것으로 피봉이 있는 경우와 피봉이 없는 경우가 있다. 피봉이 있는 경우도 내지가 단봉에 빈틈없이 딱 맞아 들어간다. 이 편지는 피봉이 있는 경우이다. 수취인 정보와 발급인 정보를 적고 있는데, 상대 집안의 경우는 극행으로 올려서 존경의 표시를 했다. 상단에 봉함처를 사용하고 봉함처에는 ‘敬’이라고 적고 있다.

간찰의 내지를 작성할 때 대체로 처음에 피봉의 너비와 비슷하거나 그 이상이 되는 부분을 여백으로 비워두고 시작한다. 간찰의 사연이 다 끝나지 않았을 때에는 본문의 상여백에 이어 적고, 그래도 모자라면 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적는다. 그래도 모자라면, 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉해서 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대 방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 한시의 回文體처럼 형태가 유사하게 내지를 돌아가면서 쓰는 회문식의 배치는 간찰뿐만 아니라 언간에서도 동일하게 나타난다. 이 편지의 경우는 오른쪽 여백에 이어서 내용을 기록했다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 3번에 걸쳐 줄을 바꾸거나 극행을 올려서 존경을 표현했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙