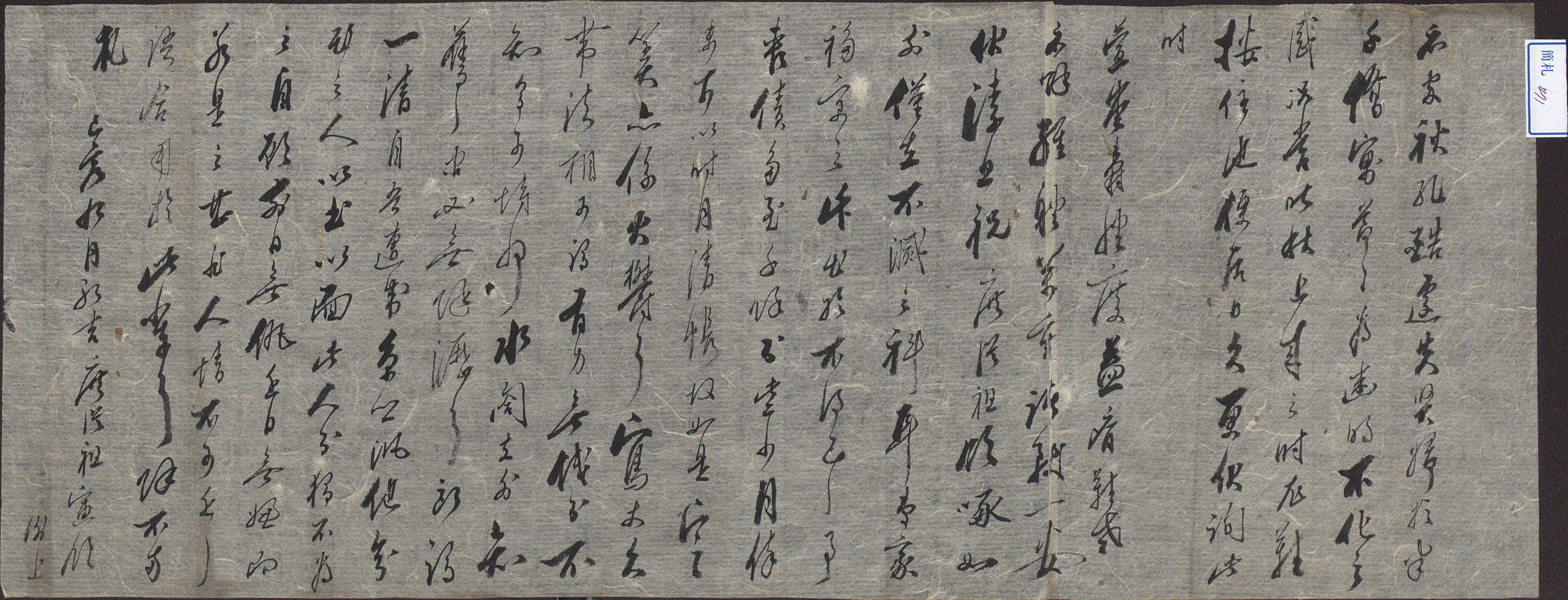

1899년 9월 1일, 김인흠이 상을 치르며 생긴 부채로 인해 집을 옮겨야 할 입장을 이야기하고 일청이 찾아오지 않은 데에 섭섭한 마음을 토로하고자 김병황에게 보낸 편지

내용 및 특징

1899년(광무 3) 9월 1일에 石隣 金寅欽(1857-1939)이 雲齋 金秉璜에게 보낸 편지이다. 발급인 김인흠은 자가 羲賓이고 본관이 豐山이다. 鶴南 金重佑의 아들이다. 그는 奉化郡守와 尙州郡守 등을 지내면서 선정을 베풀었다고 하였다. 洛厓 金斗欽이 김중우의 아들로 입적되었는데, 그렇다면 김인흠은 김중우의 庶子인 것으로 보인다. 이 편지에서도 자신을 庶從祖라고 지칭하였다. 그리고 수취인은 ‘종조부’라고 하는 관계상 김두흠의 손자인 金秉璜의 형제일 것이라 추측할 수 있다. 그리고 이 편지의 발급일로 보면 김병황의 두 아우인 김병호와 김병선은 이미 사망한 상태이므로 따라서 수취인은 김병황으로 보인다.

먼저 김인흠은 기거가 여전하다고 하였다. 그는 온 가족들이 寓所를 옮기려는 계획은 부득이한 것이었다고 하였다. 喪債가 많게는 천여에 이르고 있기 때문에 얼마 되지 않는 월급으로는 時月로 그 빚을 청산하기 어렵다고 하였다. 鶴丈이 오랫동안 法相의 관직을 띠고 있으므로 힘이 있다고 할 만하니 돈이 없으면 그를 믿을 수 있지 않겠느냐고 하였다. 水閤이 밖에 있기에, 知舊 간에 餘瀝이 없다고 하였다. 끝으로 자신이 喪制를 당한 이후 京鄕의 다른 안면 있는 사람들은 찾아오거나 편지를 보내왔던 데에 반해 一淸이란 자는 유독 그렇게 하지 않았다고 하였다. 그와 전일에 척을 지거나 혐의가 있었던 것도 아닌데 이처럼 인정이 없으니 가까이할 수 없다는 말은 마땅히 이러한 자들에게 써야 할 것이라고 하면서 섭섭한 마음을 드러냈다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 1번 줄을 바꾸어 존경을 표현했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

『풍산김씨세보』,

김장경,최연숙