1898년 9월 10일, 김병황이 상대의 아들인 사위를 보고 그의 학문 등에 대한 느낌을 전하며 예식 일자에 대해 알리기 위해 사돈인 류도상에게 보낸 편지

내용 및 특징

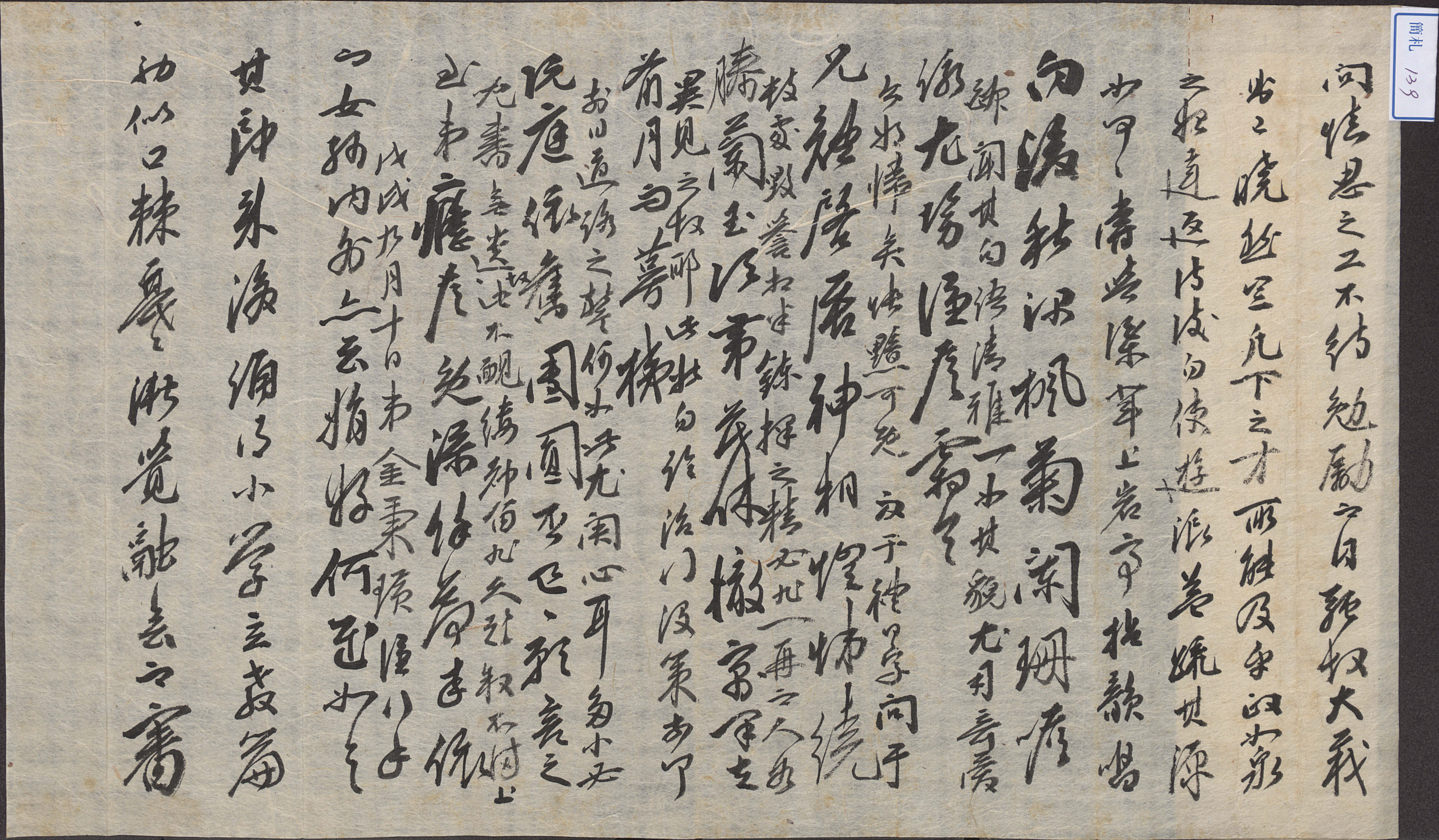

1898년(광무 2) 9월에 雲齋 金秉璜(1845-1914)이 사돈인 柳道尙에게 보낸 편지이다. 김병황의 자는 渭瑞, 본관은 豐山이다. 同副承旨 洛厓 金斗欽의 손자이자, 金洛周의 아들이다. 수취인은 김병황의 딸을 며느리로 두게 된 사돈으로 보인다. 『풍산김씨세보』에 의하면 김병황의 딸은 풍산류씨 柳道尙의 아들 柳殷植에게 시집갔다. 따라서 수취인은 그의 사돈인 류도상으로 추정할 수 있다.

김병황은 딸아이 내외가 진실로 娟好하니 매우 위안이 되었다고 하였다. 그 신랑이 온 후에 『小學』의 立敎篇을 송독하였는데 처음에는 더듬거리는 것 같더니 점점 융회하였다고 했다. 또한 審問愼思의 공부는 굳이 면려하지 않더라도 스스로 힘을 쏟고 있다고 하였다. 그렇기 때문에 그가 이미 大義를 깨달았으니, 어찌 보통의 재주를 가진 이가 미칠 수 있는 바이겠느냐고 하였다. 일찍이 그 아이들과 함께 岩亭에 올라 韻을 뽑아 수창하였는데, 그 句語를 보니 淸雅한 것이 그 용모와 같았으므로, 더욱 기특하고 사랑스러웠다고 하였다. 지금 장차 돌아가게 되었으므로, 매우 섭섭하다고 하였다. 예식 일자를 통보하고 몇 곳에 물어보았더니 칭찬과 비난이 반반이었는데, 이는 사람마다 이견이 있어서 그럴 것이라고 하였다. 김병황은 그런 것보다 짐을 꾸려 보내는 것이 쉽지 않으므로 걱정스럽다고 하였다.

간찰의 사연이 짧을 경우 상하좌우의 여백이 그대로 남지만, 사연이 다 끝나지 않을 경우 본문의 상여백에 이어 적고, 그 다음은 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적으며, 그 다음은 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉하여 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 이 간찰의 경우에는 우측에 여백을 많이 남기고 내용을 쓰기 시작해서 다시 처음으로 돌아가 남아 있는 여백과 행간에 줄을 낮춰서 내용을 기록했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

『풍산김씨세보』,

김장경,최연숙