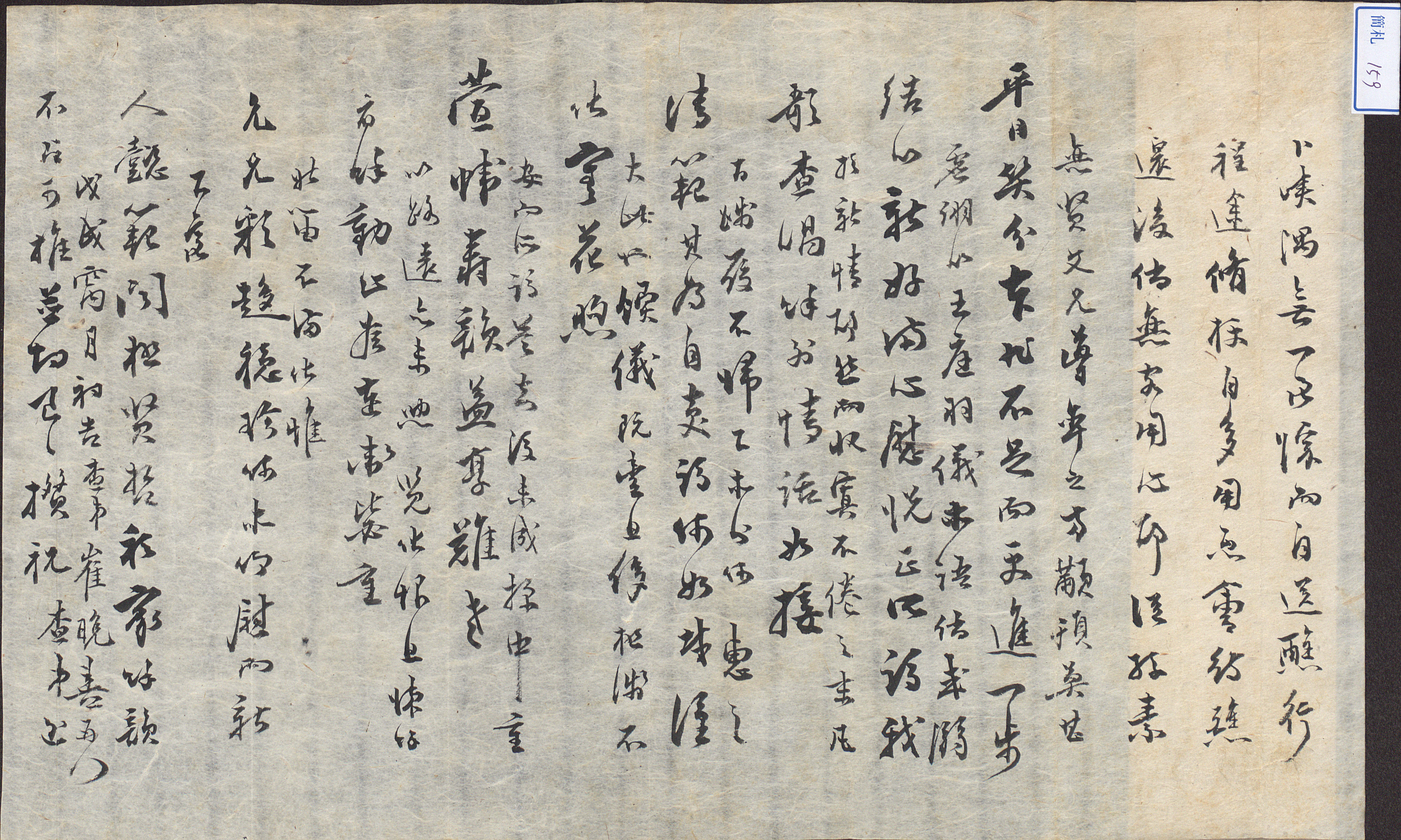

1898년 3월 1일, 최만희가 초행을 보낸 손자를 위해 사돈인 김병황에게 보낸 편지

내용 및 특징

1898년 3월 1일에 崔晩喜(1832-?)가 사돈인 金秉璜에게 보낸 편지이다. 발급인 최만희는 자가 聖極이고 본관이 月城이다. 그는 生員 崔世龜의 아들로, 大愚軒 崔世麟에게 입적되었다. 北部都事와 玉冊監造官 등을 지냈다. 행실이 훌륭하였기 때문에, 勉菴 崔益鉉은 그가 『小學』에 실려 있는 사람들 못지않다고 하였다. 『풍산김씨세보』에 의하면 수취인인 사돈은 金秉璜으로 보인다. 최만희의 손자인 崔浚이 김병황의 손녀와 혼인하였다.

최만희는 상대와의 평소 分誼가 본래 부족하지 않았는데 이보다 더 나아가 혼인관계까지 맺게 되니 온 마음으로 기쁘다고 하였다. 또한 새사람의 懿範이 극히 賢哲하다는 말을 들었으니, 더욱 기쁘다고 하였다. 최만희는 근래 산골짜기에 살고 있기에 재미가 하나도 없는데, 醮行을 보내고 나서 길이 멀고 막혀 있기 때문에 염려가 되었다고 하였다. 從孫은 본래 훌륭한 父兄이 없었기에 그를 교육할 방도를 찾지 못하였다고 하였다. 그런데도 상대가 王庭을 보필할 수 있다는 등의 말로 추어주니 이는 혹 새 정에 빠진 것이냐고 하였다. 최만희는 상대에게 그를 거두어 열심히 가르쳐 달라고 부탁하였다. 끝으로 상대가 보낸 풍성한 이바지 음식에 대해 감사한 마음을 전하고 자신의 답례가 보잘것없는 것에 대해 죄송한 마음을 표하였다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 ‘萱’·‘省’·‘允’ 등에 평을 써서 상대방을 높였다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

『풍산김씨세보』,

김장경,최연숙