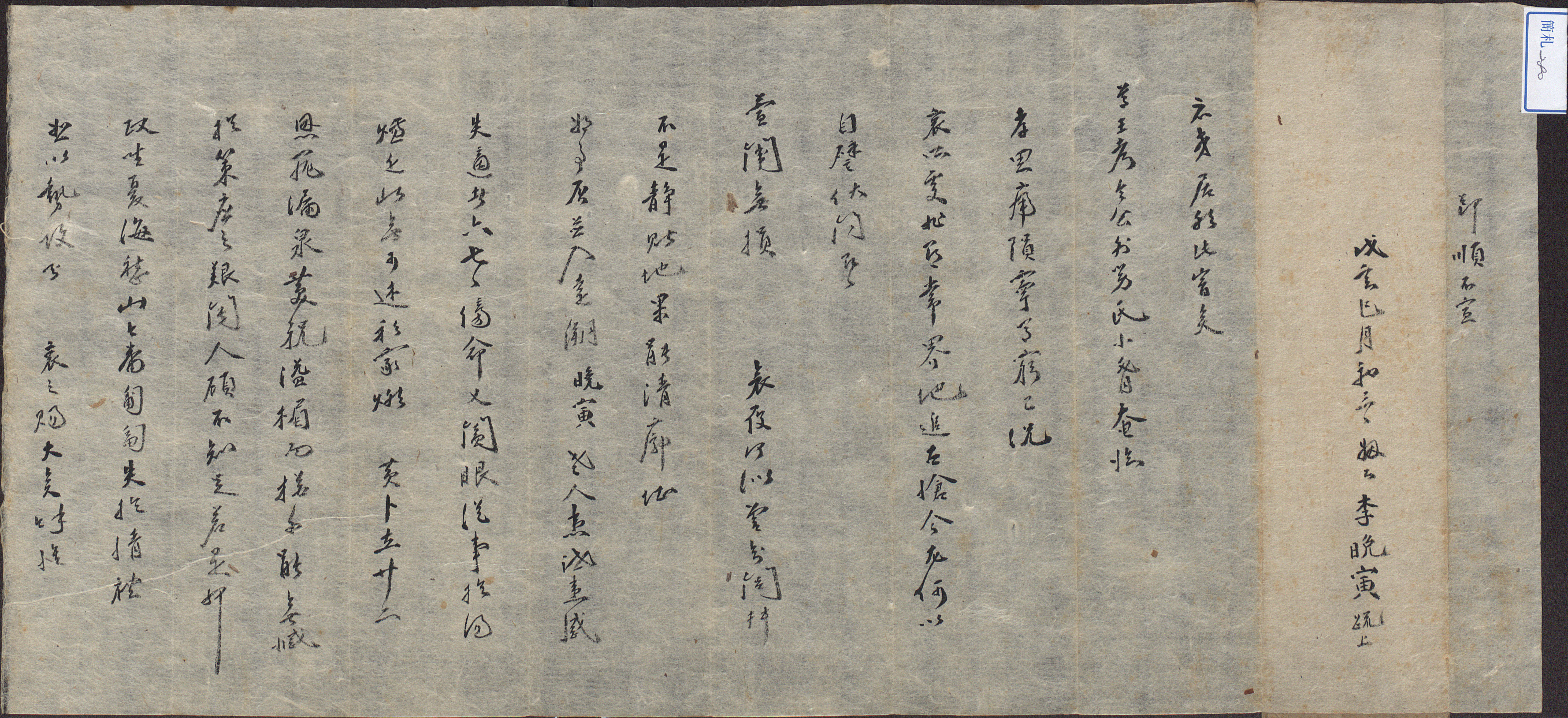

1878년 4월 3일, 이만인이 김두흠의 소상을 위문하고 자신의 근황을 알리며 이로 인해 소상에 참여하지 못함을 알리기 위해 김병황에게 보낸 편지

내용 및 특징

1878년(고종 15) 4월 3일에 龍山 李晩寅(1834-1897)이 雲齋 金秉璜(1845-1914)에게 보낸 편지이다. 이만인은 자가 君宅이고, 본관이 眞城으로, 李彙喬의 아들이다. 그는 재야에서 학문 연구와 교육 활동에 전념한 학자로, 특히 퇴계학파의 정통적 입장인 心合理氣說의 관점에서 寒洲學派의 心卽理說을 강력히 비판하였다. 그는 자신의 학문적 역량을 바탕으로 많은 후생들을 가르치고 성장시켰다. 그는 김병황의 조부인 洛厓 金斗欽의 둘째사위이므로, 김병황에게는 고모부가 된다.

먼저 이만인은 어느덧 김병황의 조부이자 자신의 장인인 김두흠의 小祥이 임박하게 되니, 김병황의 효성스러운 생각이 끝이 없을 것이라고 하였다. 이어 김병황의 모친과 김병황의 안부를 물었다. 특히 美洞에 돌림병 기운이 없어져서 제사를 지낼 만하냐고 물었다. 이만인은 노친이 泄症과 감기를 앓으셔서 건강이 좋지 않으신 지 6, 7일이나 되었다는 등의 근황을 전하였고, 焚黃은 22일로 정해졌다고 하였다. 은총이 지하에 미치게 되었으니 기쁜 마음이 얼굴에 가득하지만, 策應하기가 어렵기 때문에 걱정스럽다고도 하였다. 끝으로 이러한 사정으로 인해 김두흠의 소상에 직접 참여하기 어렵게 되었다고 하면서 이해해 달라고 하였다.

『풍산김씨세보』에 의하면 이 편지의 발급일인 1878년 4월은 김두흠이 별세한 1877년 4월 이후 12개월째 되는 해이다. 따라서 이 시기 즈음이 그의 소상이 임박한 날이라고 할 수 있다. 김병황은 상중에 있었으므로 피봉에 ‘哀侍案’, ‘省式謹封’, ‘疏’이라는 용어를 사용하고 있다. 그리고 김병황의 부친인 김낙주는 이미 1869년에 별세하였기에 손자인 김병황은 承重孫이 된다.

이 편지는 피봉의 여러 가지 형식 가운데 單封의 형식을 취하고 있다. 단봉이라는 것은 피봉이 하나인 것으로 피봉이 있는 경우와 피봉이 없는 경우가 있다. 피봉이 있는 경우도 내지가 단봉에 빈틈없이 딱 맞아 들어간다. 이 편지는 피봉이 있는 경우이다. 상단에 봉함처를 사용하고 있고 상대 집안의 대상을 위문하기 위한 목적의 편지이므로 ‘省式謹封’이라고 적고 있다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 약 10번에 걸쳐 줄을 바꾸거나 극행을 올리고 대두를 사용하여 존경을 표현했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

『풍산김씨세보』,

김장경,김동현