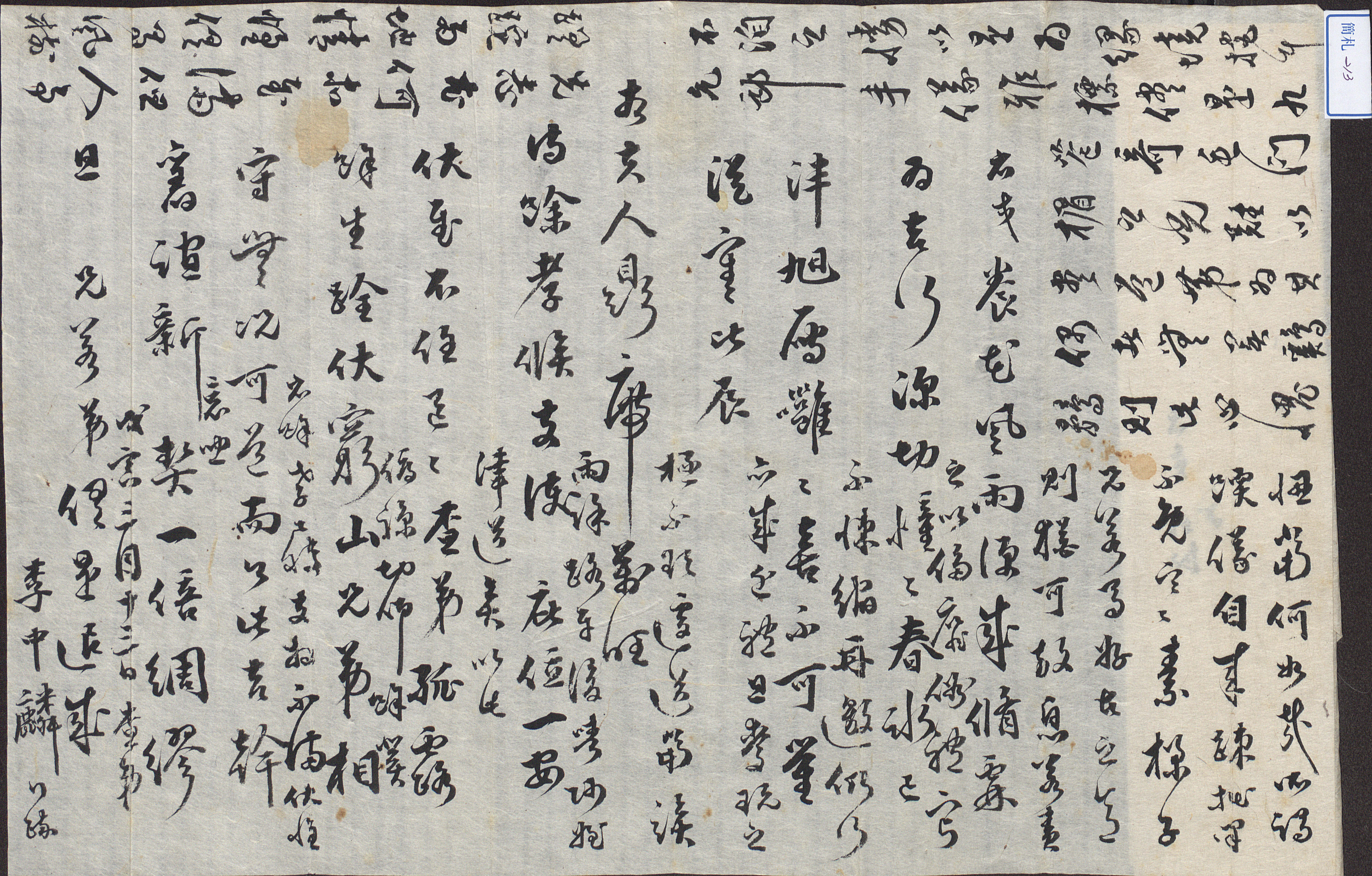

1878년 3월 13일, 이중린이 사위를 본 느낌과 이바지 음식에 대한 이야기 등 사위를 맞아드린 자신의 느낌을 전하기 위해 사돈인 김병황에게 보낸 편지

내용 및 특징

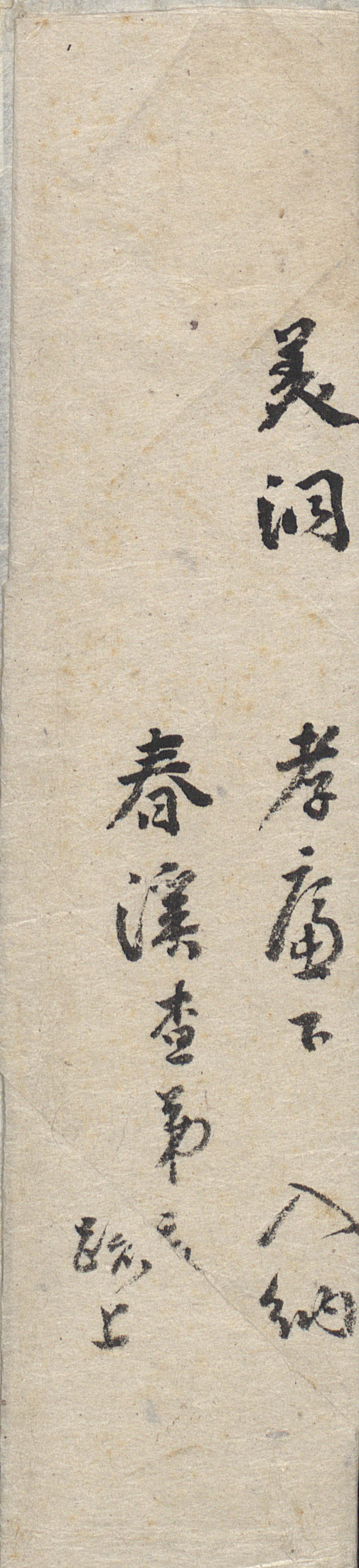

1878년(고종 15) 3월 13일에 雲圃 李中麟(1838-1917)이 사돈인 雲齋 金秉璜(1845-1914)에게 보낸 편지이다. 발급인 이중린은 자가 振伯이고, 본관이 眞城이다. 그의 다른 호는 潢山이고, 禮安의 龍溪 출신이다. 그는 退溪 李滉의 후손으로, 雲山 李彙載의 손자이자, 石圃 李晩蓍의 아들이다. 溪堂 柳疇睦의 문인이었는데, 특히 안동 지역의 구한말 의병장으로서 중심적 역할을 수행하였다. 이중린의 둘째사위인 金鼎燮은 바로 김병황의 장남이다. 이중린과 김병황은 서로 사돈지간이다. 이 편지는 둘이 사돈관계를 맺은 직후에 작성된 것으로 보인다.

이중린은 이번의 혼례로 두 집안의 오래된 우의와 새로이 맺은 인연이 더욱 단단히 얽히게 되었다고 하였다. 또한 김병황과 자신이 두 집안의 혼인을 통해 조상의 뜻을 이루었으므로 더욱 기쁘다고 하였다. 이중린은 사위의 풍채와 雅標가 모두 지극히 훌륭하니 집안의 영광스러움을 이루 말하기 어렵다고 하였다. 이에 반해 그와 짝을 이루는 자신의 딸은 너무나 변변치 않으니 자신의 부끄러운 마음이 어떠하겠느냐고도 하였다. 이중린은 자신 쪽에서 마련한 이바지 음식이 소략하고 볼품이 없다고 하면서 김병황이 만약 예스러움을 좋아하는 마음을 가지고 있다면 혹 넘어가겠지만 만약 사치스러운 俗禮로 책한다면 자신이 어찌 부끄럽지 않겠느냐고 하였다. 끝으로 비가 그치고 길이 좋아진 후에 사위 내외와 阿姪들을 챙겨 보내겠다고 하면서 양해해 달라고 하였다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 ‘太夫人’·‘侍’ 등에 평을 쓰고, ‘庇位’ 등에서 궐을 써서 상대방을 높였다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙