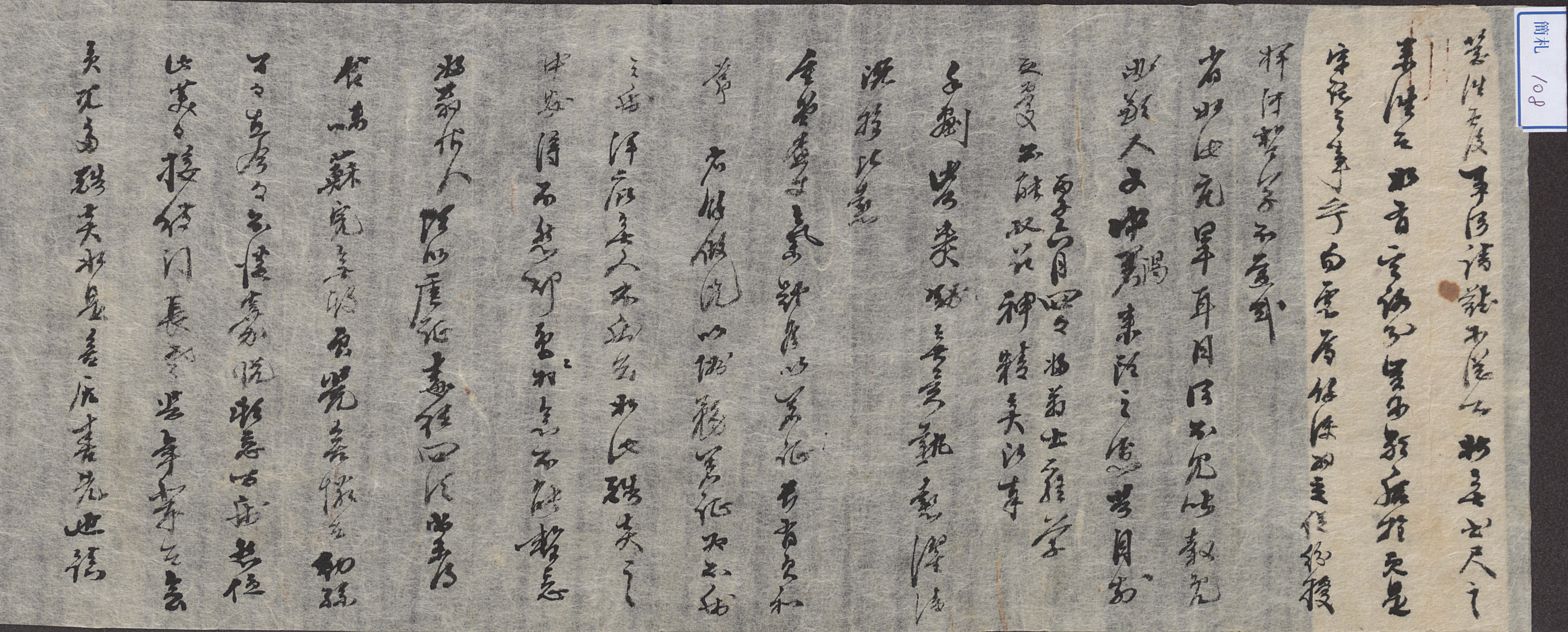

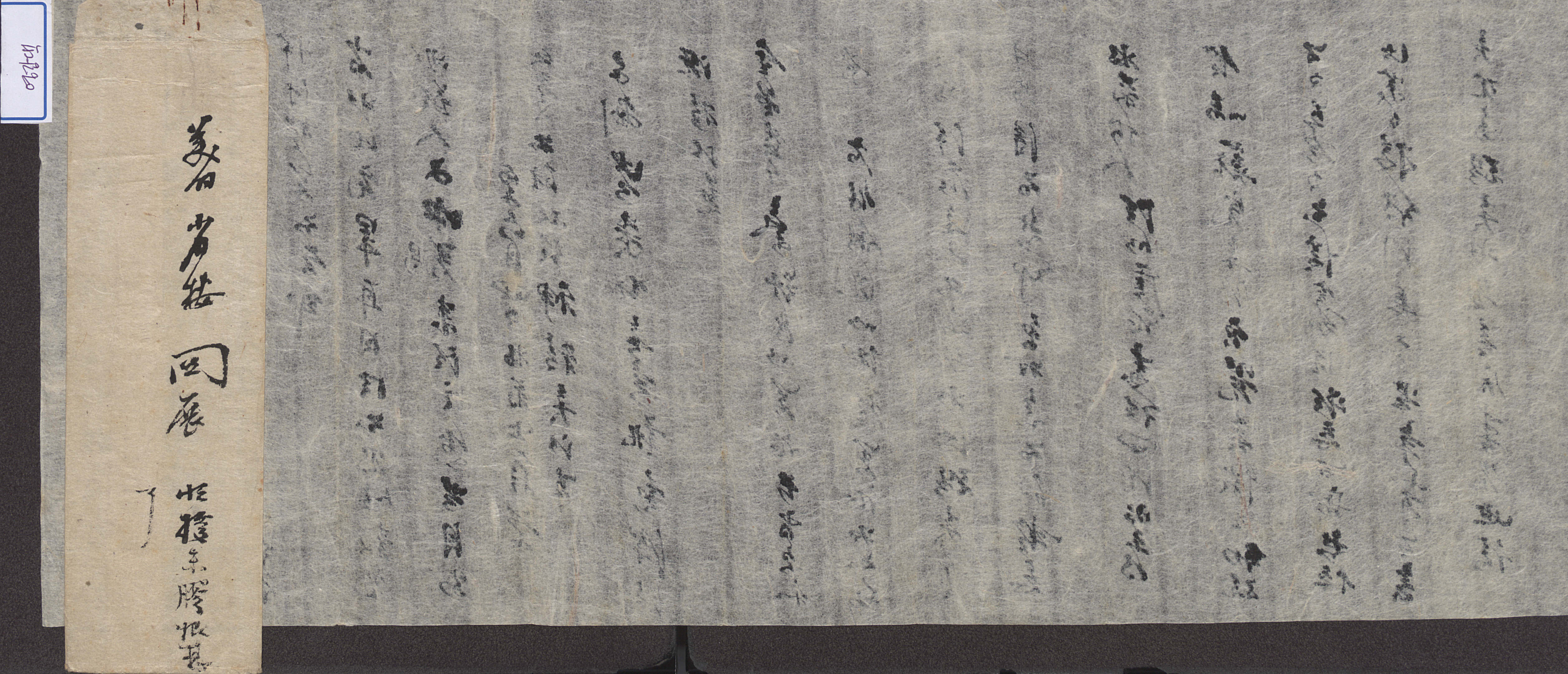

1876년 6월 4일, 류기영이 안부를 전하고 진영에 왕복하는 일에 관해 염려하지 말라는 내용으로 자신의 사위인 김병황에게 보낸 편지

내용 및 특징

1876년(고종 13) 6월 4일에 鶴下 柳驥榮(1825-1880)이 자신의 사위인 雲齋 金秉璜(1845-1914)에게 보낸 편지이다. 발급인 류기영은 자가 士雍이고, 본관이 豐山으로, 厓雲 柳致睦의 손자이다. 사마시에 입격하였고, 관직으로는 佐郞을 지냈다. 수취인 김병황은 자가 渭瑞, 본관이 豐山이다. 同副承旨 洛厓 金斗欽의 손자이자, 金洛周의 아들이다.

먼저, 류기영은 이처럼 오랜 가뭄은 보고 듣지도 못한 바라고 하였다. 농사는 이미 흉년으로 결판났고 사람도 목이 마르니, 정신을 제대로 차릴 수 없다고 하였다. 그는 김병황의 편지를 받고 자신의 마음이 상쾌하였다고 하였다. 더구나 査丈이 暑症으로 인해 오랫동안 건강이 좋지 못하고, 사위도 俗務와 서증으로 고생하고 있으며, 모든 식구들도 병을 앓고 있지 않는 사람이 없다고 한 것에 대해서, 이는 혹심한 더위의 와중에 그럴 수도 있는 일이라고 하였다. 류기영 자신은 瘧疾을 네 차례나 혹독하게 치르고 나서, 아직 밥맛을 되찾지 못하고 완쾌할 기약도 없다고 하였다. 어린 손자의 백일이 오늘이라서 기쁜 마음을 이기지 못하였다고 하였다. 그러나 잔칫날을 맞아 문중 장로 등을 접대하였는데 모인 사람이 너무 많고 혹염이 이와 같아서 기쁨보다 고생이 앞섰다고 하였다. 鎭營에 왕복하는 일은 김병황이 부탁했던 바를 따르기가 어려워서 우선 편지를 주고받지 못했는데, 만약 방법이 있다면 어찌 간청하였던 일을 대수롭지 않게 여기겠느냐고 하면서 염려하지 말라고 하였다.

간찰의 사연이 짧을 경우 상하좌우의 여백이 그대로 남지만, 사연이 다 끝나지 않을 경우 본문의 상여백에 이어 적고, 그 다음은 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적으며, 그 다음은 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉하여 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 이 간찰의 경우에는 우측에 여백을 많이 남기고 내용을 쓰기 시작해서 다시 처음으로 돌아가 남아 사연을 적고 행간에 연월일을 기록했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙