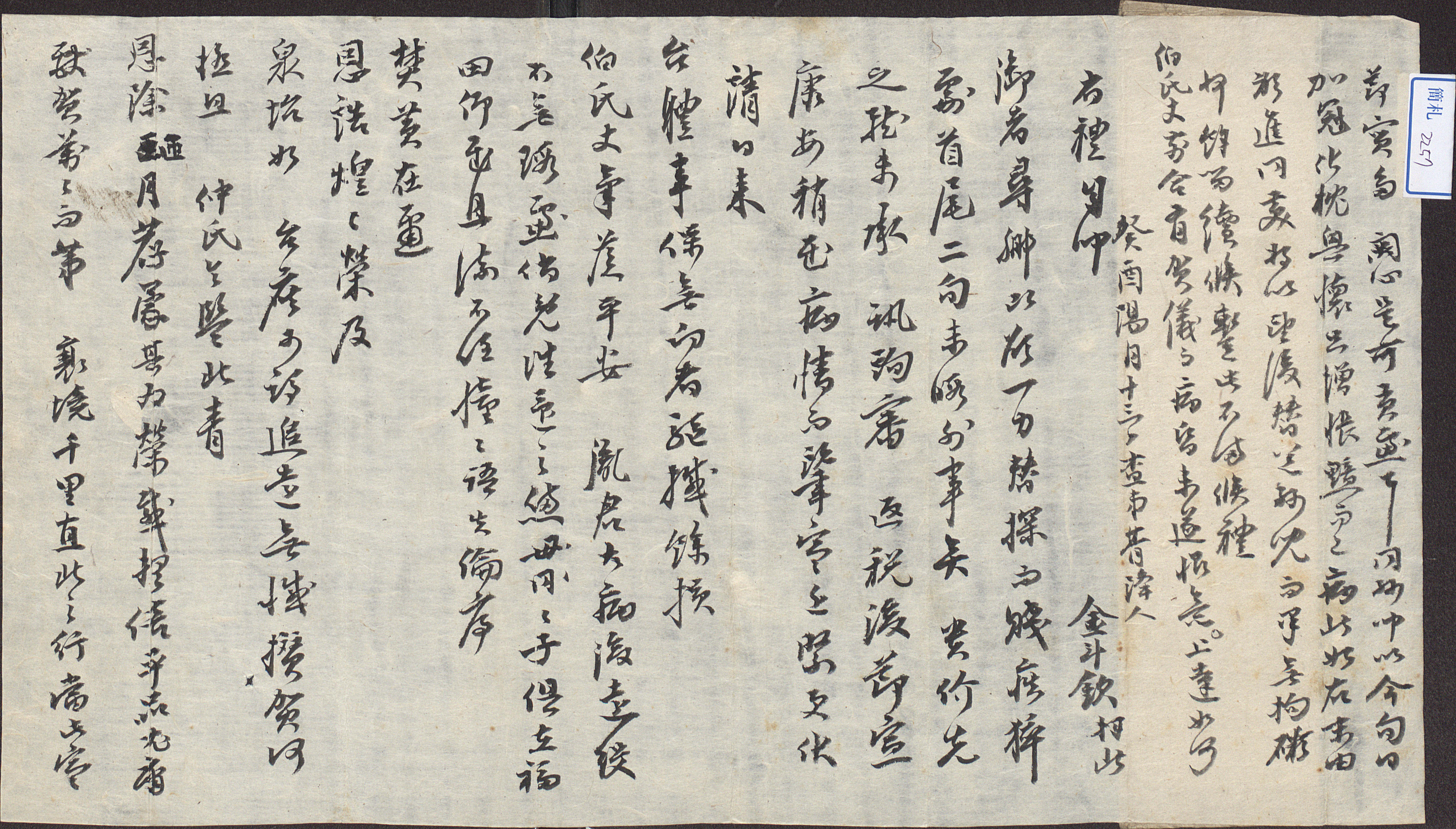

1873년 10월 13일, 김두흠이 상대의 안부를 묻고 상대측에서 거행할 분황례와 강하규의 관직제수를 축하하는 등의 내용으로 사돈인 강진규에게 보낸 편지

내용 및 특징

1873년(고종 10) 10월 13일에 洛厓 金斗欽(1804-1877)이 사돈인 櫟菴 姜晉奎(1817-1891)에게 보낸 편지이다. 김두흠은 자가 文一, 본관이 豐山이다. 그는 鶴沙 金應祖의 형인 深谷 金慶祖의 후손으로, 鶴南 金重佑의 아들이다. 생부는 金重南이다. 그는 文科와 重試에 급제하고, 관직이 同副承旨에 이르렀다. 강진규는 문과에 급제하여 관직이 禮曹參判에 오른 인물로 특히 西學 배척에 앞장섰다. 강진규의 아들 姜鍮는 발급인 김두흠의 막내사위이다.

먼저 김두흠은 강진규가 고향을 찾았다는 소식을 듣고 사람을 보내어 안부를 탐지하고 싶었으나 병이 심각하여 모두 20일 동안 바깥일에 여가가 없었다고 하였다. 그런데 강진규가 심부름꾼을 먼저 보냈는데 편지를 받지는 못하였어도 강진규가 도착한 후에 건승하다는 것을 살피게 되었으므로 조금 위안이 되었다고 하였다. 이어 강진규와 그 伯氏, 아들, 자신의 딸 모자의 안부를 물었다. 김두흠은 강진규 측에서 머지않아 거행할 焚黃禮에 대해서 축하하였다. 또한 白樵 姜夏奎가 北靑府使에 제수된 것에 대해서도 축하하였다. 다만 강하규가 노년에 추운 계절을 맞아 천 리나 떨어진 북쪽으로 부임하는 일이 매우 염려스럽다고 하였다. 김두흠의 외손자가 이달 10일에 관례를 치렀다는 소식을 들었는데, 자신은 병상에 누워 있으면서 가지 못하고 그저 서글픈 감회만 들었다고 하였다. 장차 보름 후에 손자를 대신 보낼 생각이라고 하였다.

간찰의 사연이 짧을 경우 상하좌우의 여백이 그대로 남지만, 사연이 다 끝나지 않을 경우 본문의 상여백에 이어 적고, 그 다음은 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적으며, 그 다음은 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉하여 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 이 간찰의 경우도 일반적인 간찰의 형식을 따랐다. 우측 여백을 많이 남기고 내용을 쓰기 시작해서 다시 처음으로 돌아가 남아 있는 여백에 남은 사연을 적었다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙