1872년 10월 21일, 김병호가 우천의 대료 어른께 부탁했던 편지를 받지 못한 사정과 과거보러 갈 때의 말을 빌릴 일 등의 내용으로 조부인 김두흠에게 보낸 편지

내용 및 특징

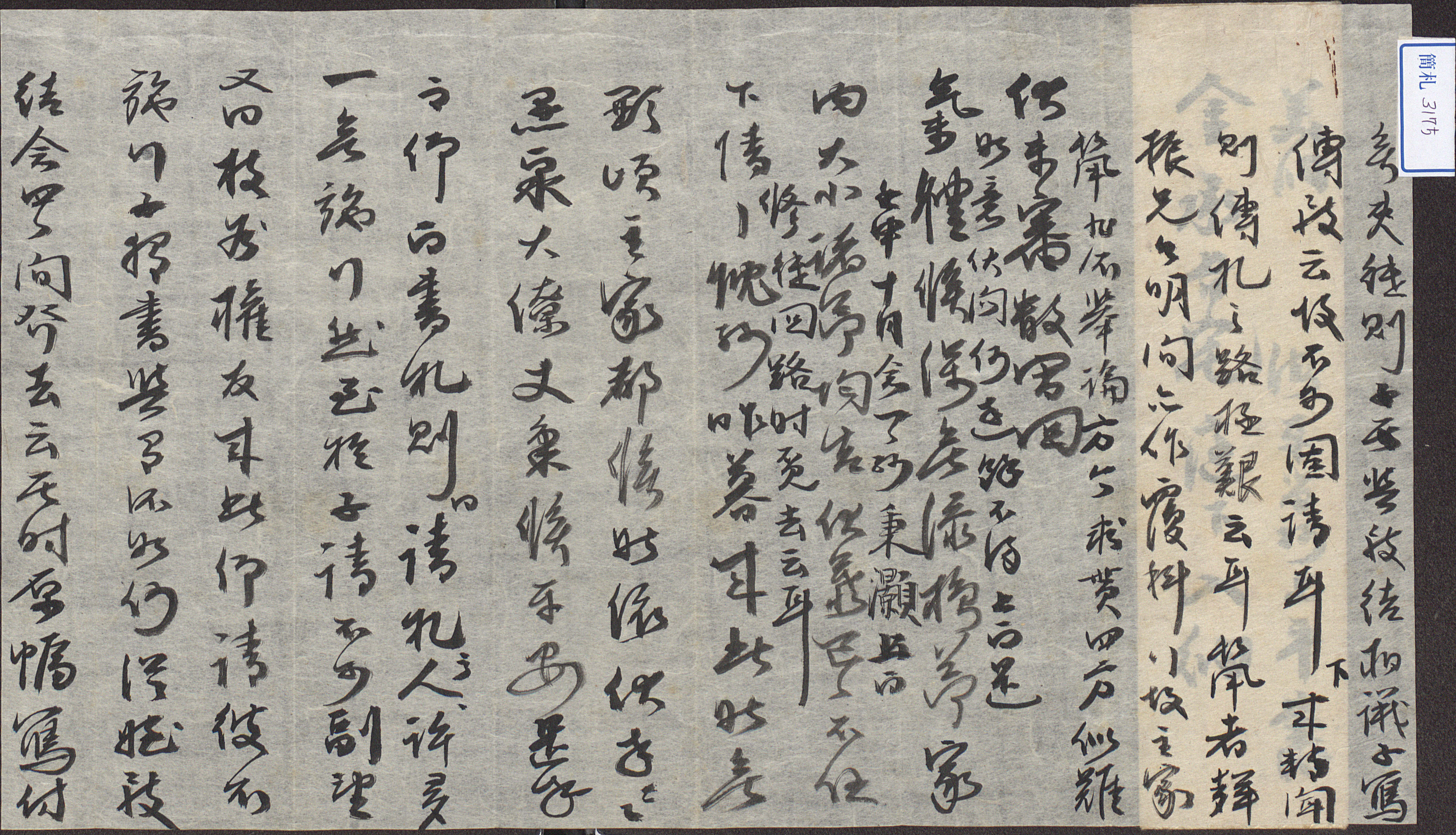

1872년(고종 9) 10월 21일에 金秉灝가 조부인 洛厓 金斗欽(1804-1877)에게 보낸 편지이다. 낙애 김두흠은 자가 文一, 본관이 豐山이다. 그는 鶴沙 金應祖의 형인 深谷 金慶祖의 후손으로, 鶴南 金重佑의 아들이다. 생부는 金重南이다. 그는 文科와 重試에 급제하고, 관직이 同副承旨에 이르렀다. 영감댁이라는 이름을 얻은 것도 그가 과거에 급제하여 승지에 올랐기 때문이다. 그는 朴彭年의 후손인 順天朴氏와의 사이에서 2남 3녀를 두었는데, 그 장남이 竹史 金洛周이며, 김낙주의 둘째아들이 김병호이다.

먼저 김병호는 며칠 밤이 지났는데 김두흠의 기체가 상하지 않았으며 집안 여러 식구들은 고루 평안한지 안부를 물었다. 자신은 어제 저녁에 이곳에 도착하였는데 별탈은 없다고 하였다. 또 主家의 여러 사람들도 여전하므로 다행하다고 했다. 愚泉 大僚 어르신도 평안하니 다행한데 그에게 서찰을 부탁하였더니, “서찰을 청한 사람이 허다하였는데, 하나도 해주지 못했다. 그러나 그대의 청은 들어주지 않을 수 없다.”고 해놓고, 다시 “枝谷의 權友가 여기 와서 앙청하였으니 편지를 써서 주지 않으면 뭣할 것이다. 從姪인 致結이 24일쯤에 떠나 갈 것이라고 하니, 그때 原幅을 베껴 부칠 것이고, 夾紙는 치결과 상의하여 베껴서 전하지 않을 것이다.”라고 했다고 하였다. 그렇기 때문에 김병호는 그에게 강청할 수 없었다고 하였다. 아마도 과거 시험과 관련하여 청탁 편지를 얻는 문제를 전하는 대목으로 보인다. 말[馬]은 聲振 형이 금명간에 復科를 보러 갈 것이기 때문에 主家의 말은 거론할 바가 아니어서, 현재 사방에서 세를 구하고 있는데, 여의치 않을 것 같기에 답답하다고 하였다.

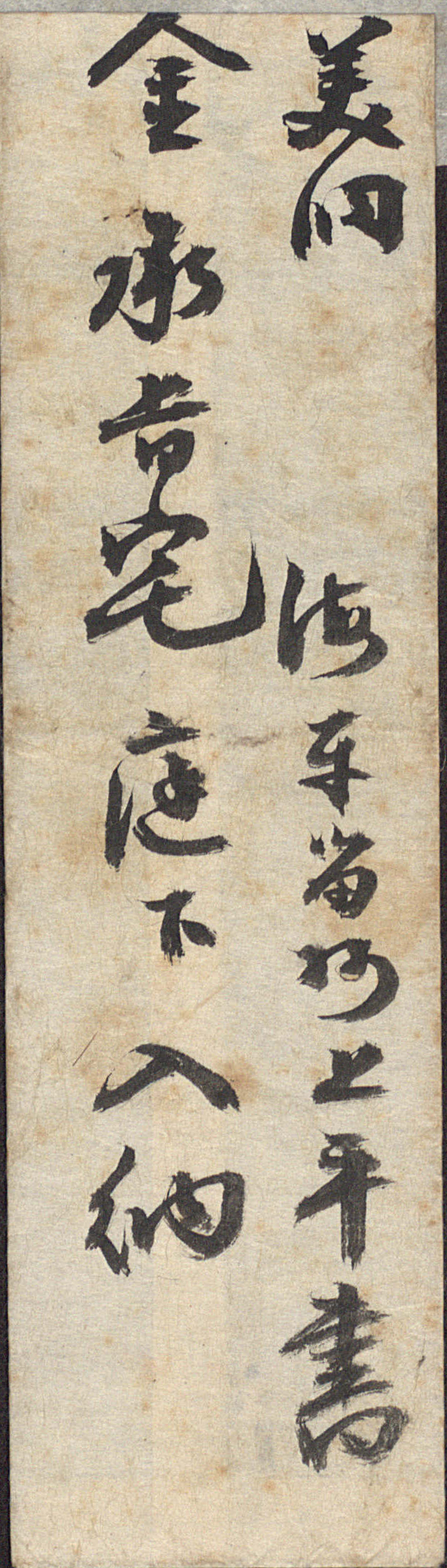

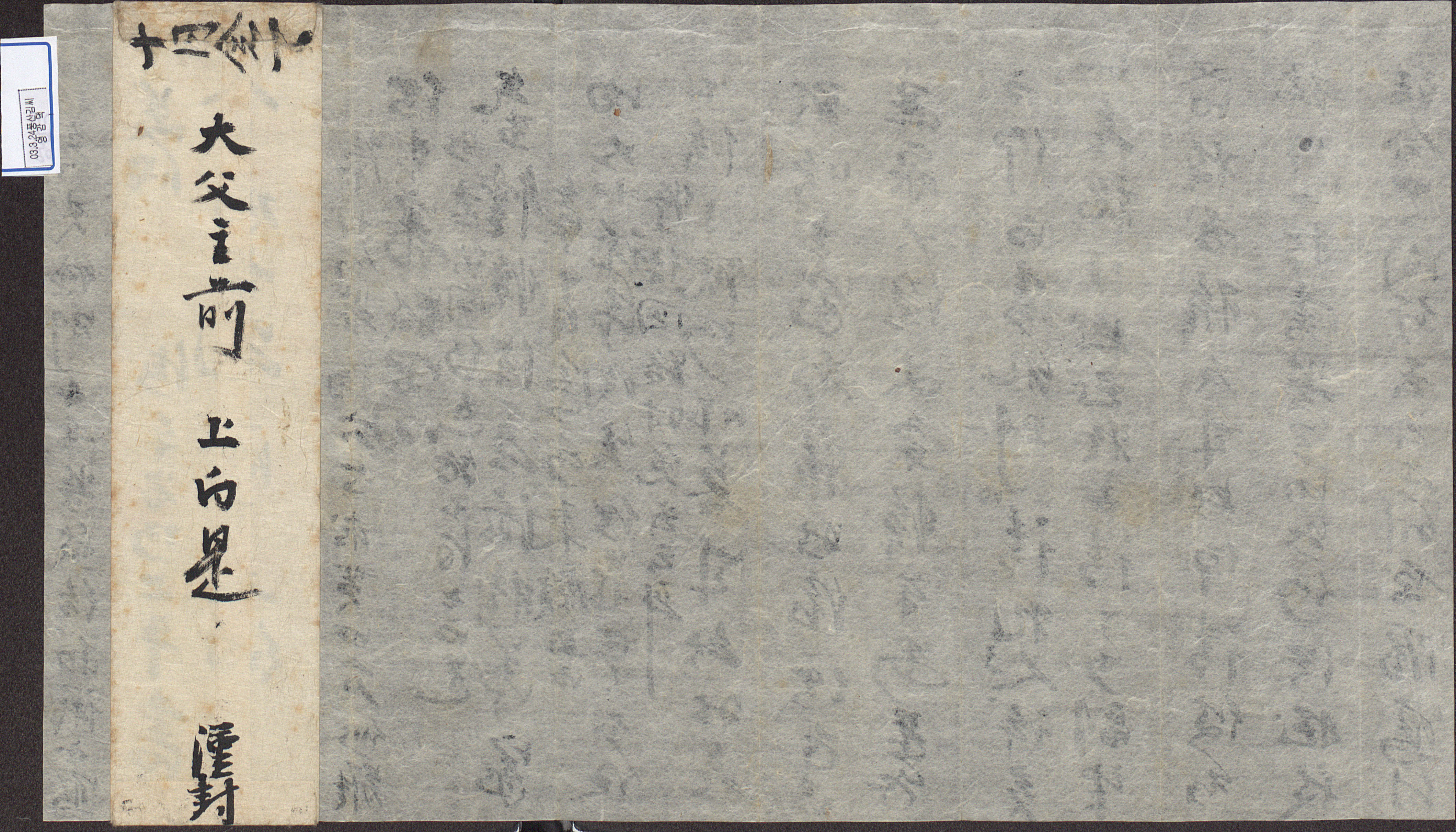

간찰의 내지를 작성할 때 대체로 처음에 피봉의 너비와 비슷하거나 그 이상이 되는 부분을 여백으로 비워두고 시작한다. 간찰의 사연이 다 끝나지 않았을 때에는 본문의 상여백에 이어 적고, 그래도 모자라면 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적는다. 그래도 모자라면, 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉해서 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대 방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 한시의 回文體처럼 형태가 유사하게 내지를 돌아가면서 쓰는 회문식의 배치는 간찰뿐만 아니라 언간에서도 동일하게 나타난다. 이 편지의 경우 내용이 길지 않기 때문에 회전형식에 이르지는 않았다. 다만 내용을 끝낼 수 없어서 처음에 비워두었던 첫 부분에 낮게 구분을 짓고 내용을 기록했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙