1867년 12월 27일, 류주목이 자신의 근황을 알리고 김두흠과 류후조가 내려오면 함께 산수지간에서 노닐기를 바란다는 내용으로 김낙주에게 보낸 편지

내용 및 특징

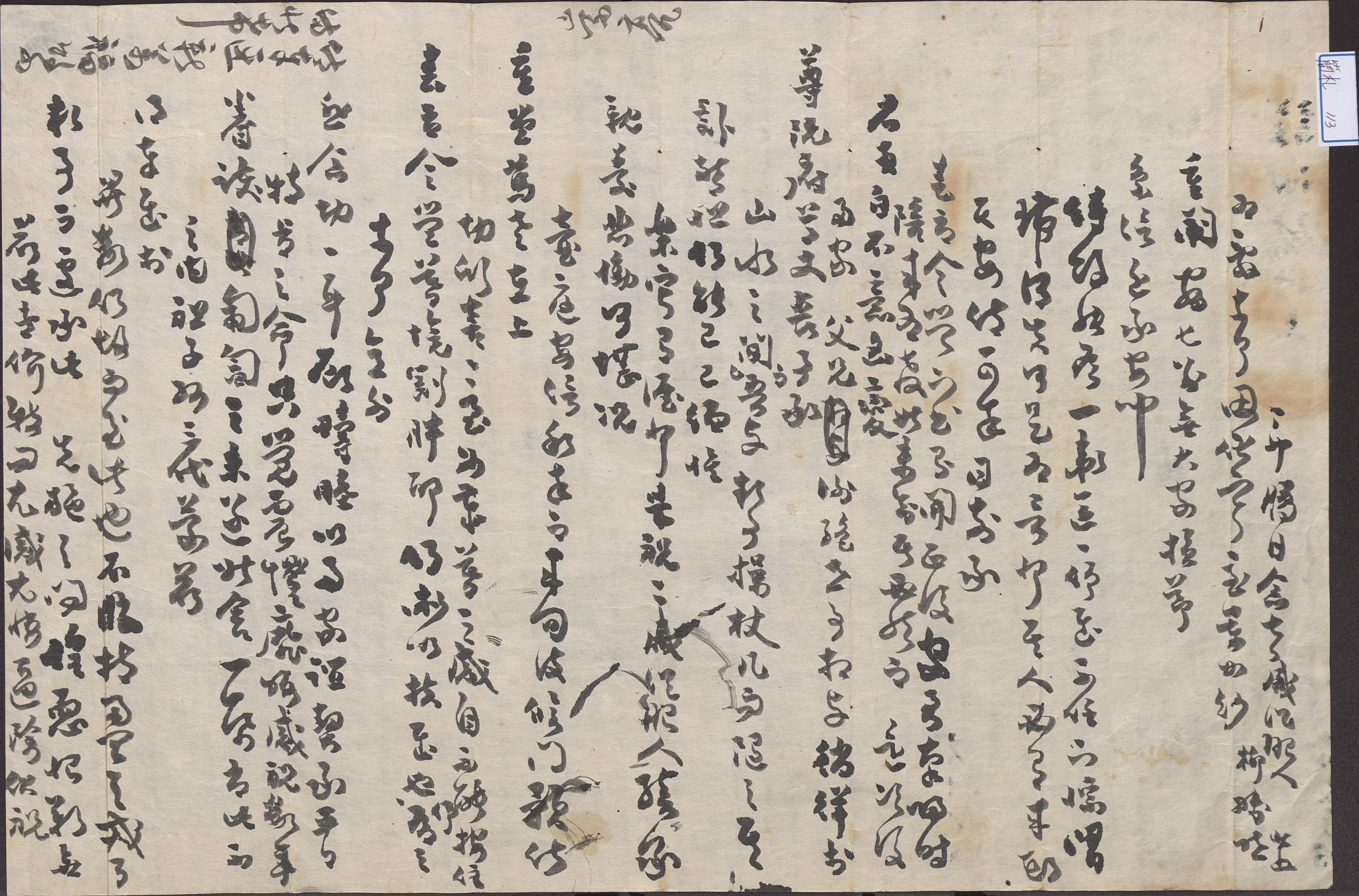

1867년(고종 4) 12월 27일에 溪堂 柳疇睦(1813-1872)이 金洛周에게 보낸 편지이다. 尙州의 愚川 출신인 류주목은 자가 叔斌이고, 본관이 豐山이다. 洛坡 柳厚祚의 장남이며, 江皐 柳尋春의 손자이다. 西厓 柳成龍의 아들인 修巖 柳袗의 주손이다. 그는 一道의 丈席으로서 당시 영남의 추앙을 받던 학자이다. 그의 학문은 류심춘의 가르침을 집안에서 승습하고 성현의 책과 조선 諸先儒의 학설을 널리 연구한 데에 기초하였다고 한다. 수취인은 본문의 “春府令監”이라는 말에서 洛厓 金斗欽의 아들인 김낙주임을 알 수 있다.

먼저 류주목은 김낙주의 阮丈의 부고를 받고 매우 놀라고 슬펐다고 하였다. 이어 김낙주가 비통한 마음을 어떻게 감당하느냐고 하고, 더구나 살아 계신 重堂과 늘그막에 형제를 잃은 김두흠의 심정이 오죽하겠느냐고 하였다. 류주목은 부고를 받던 날 가지 못한 것은 고사하고 위문편지도 하지 못했는데, 김낙주가 먼저 편지를 보내주니 부끄러웠다고 하였다. 편지를 통해, 重闈의 기거가 괜찮고 김낙주가 김두흠이 평안하다는 소식을 받았고 김낙주도 건승하다는 것을 알게 되니 기뻤다고 하였다. 또 아들 金秉璜은 장래가 있으니 과거에서의 득실은 말할 것도 없다면서 위로하였다. 류주목은 일전에 김두흠의 편지를 받았더니 정초에 류후조가 남쪽으로 돌아올 때에 모시고 내려오겠노라고 하였다고 했다. 자신은 반드시 그렇게 될지 알 수 없지만, 돌아온 후에 양가의 부형이 세상일을 사양하고 산수지간에서 서로 노닐고 자신과 김낙주가 几杖을 잡고 수행한다면 그 즐거움이 매우 클 것이라고 하면서 바라고 또 바란다고 했다. 特旨로 자신을 관직에 제수하라는 명이 내린 것에 대하여, 그저 두려운 마음만 든다고 하였다. 무슨 이유로 수년 동안 祖子孫 삼대가 임금의 특별한 대우를 받게 되었는지 모르겠다고 하면서 조심스러워진다고 하였다. 김낙주가 이런 일로 사람을 보내어 물어 주니 더욱 감사하고 부끄럽다고 하였다.

간찰의 내지를 작성할 때 대체로 처음에 피봉의 너비와 비슷하거나 그 이상이 되는 부분을 여백으로 비워두고 시작한다. 간찰의 사연이 다 끝나지 않았을 때에는 본문의 상여백에 이어 적고, 그래도 모자라면 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적는다. 그래도 모자라면, 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉해서 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대 방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 한시의 回文體처럼 형태가 유사하게 내지를 돌아가면서 쓰는 회문식의 배치는 간찰뿐만 아니라 언간에서도 동일하게 나타난다. 이 간찰의 경우에는 우측에 여백을 많이 남기고 내용을 쓰기 시작해서 다시 처음으로 돌아가 남아 있는 여백과 행간에 줄을 낮춰서 기록하고, 남은 사연은 시계방향으로 돌려써서 행 사이에도 내용을 기록했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙