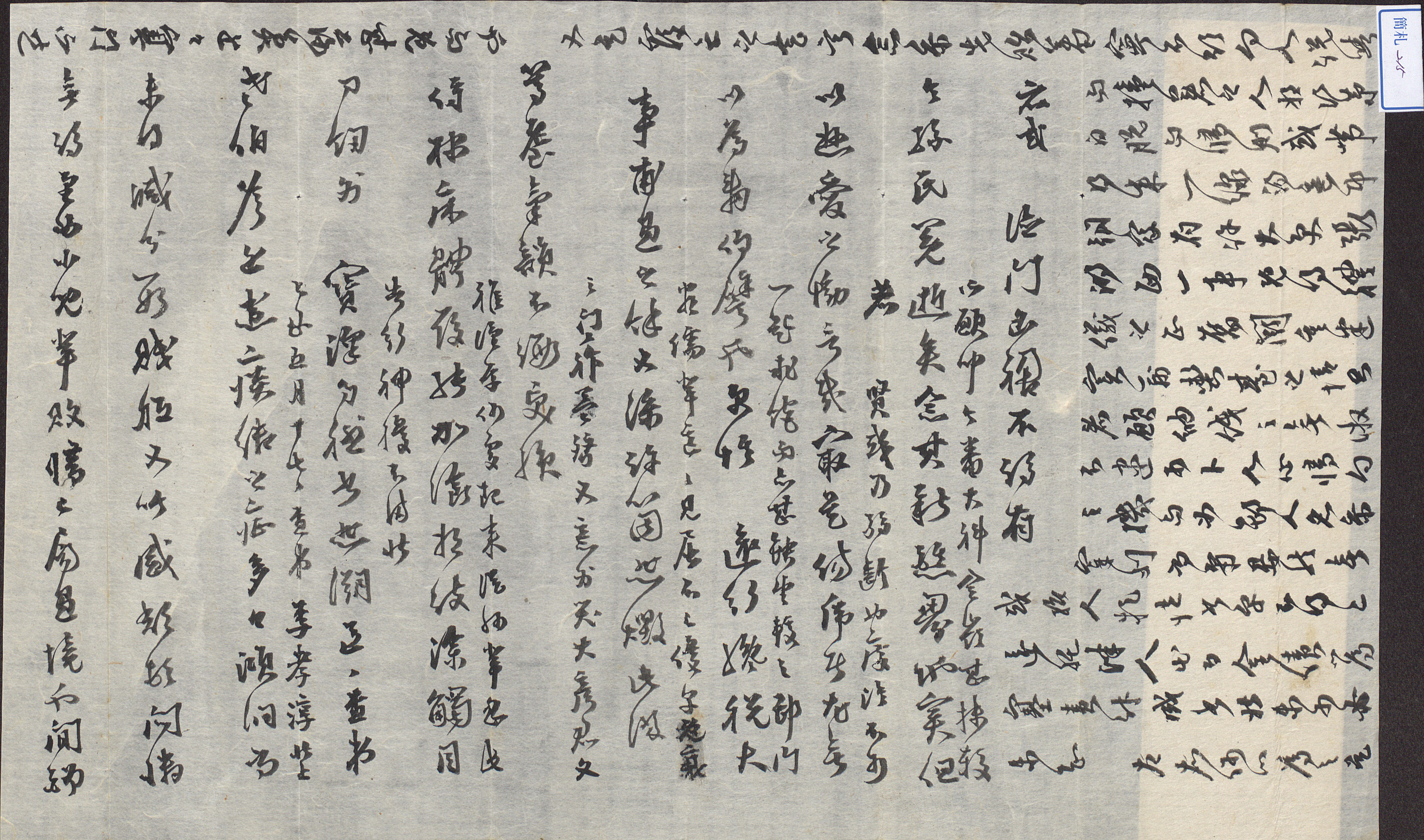

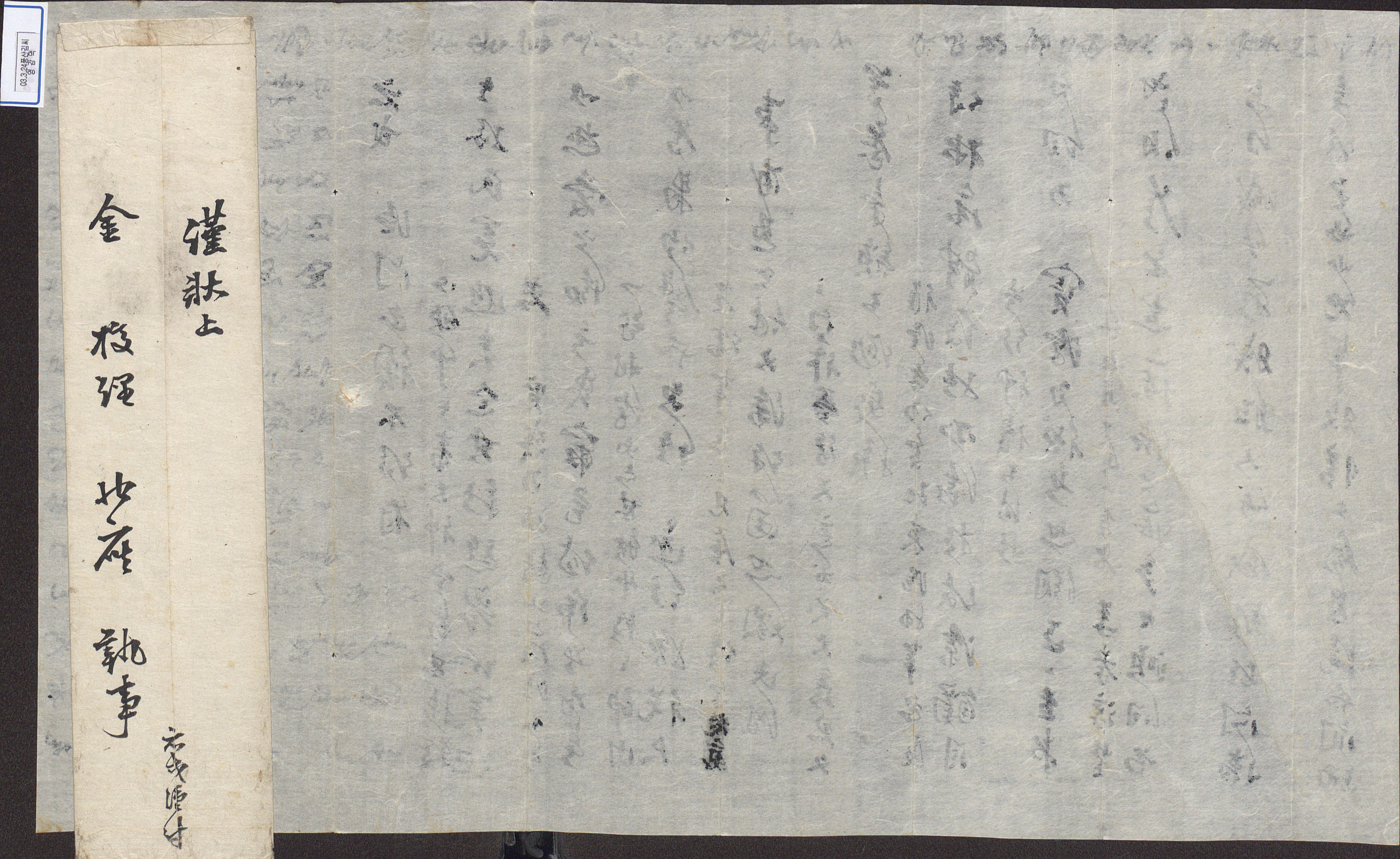

1865년 5월 17일, 이효순이 상대 손자의 죽음에 애도하고 자신의 근황을 알리며 경복궁 중건에 관한 일 등 나랏일에 대한 자신의 견해를 알리기 위해 김두흠에게 보낸 편지

내용 및 특징

1865년(고종 2) 5월 17일에 李孝淳(1789-1878)이 洛厓 金斗欽(1804-1877)에게 보낸 편지이다. 이효순은 자가 源百이고, 본관이 眞城으로, 李龜鼎의 아들이다. 그는 34세의 나이로 식년 문과에 장원급제한 바 있고, 이후 관직이 刑曹判書에 이르렀다. 그의 손자인 龍山 李晩寅은 바로 김두흠의 둘째사위이다.

먼저 이효순은 뜻밖에 김두흠의 손자가 원통하게 죽었는데, 금방 醮禮를 치른 처지를 생각하건대 어찌 김두흠의 애통한 마음만을 가지고 얘기할 수 있겠느냐고 하였다. 이어 김두흠 측의 안부를 물었다. 이효순은 형님의 痰結症이 차도를 보지 못하고 자신도 기력이 쇠하였기 때문에 매우 근심스럽고 안쓰럽다고 하였다. 아이들이 과거에 실패하고 돌아온 것은 이미 지나간 일이지만 매우 낙심하였다고 하면서 근래 자신의 가문이 당한 처지는 覆亡의 운수라고 하였다. 조정에서 更張을 크게 하여 湖西의 일이 이미 바른 禮儀를 얻게 되었다고 하였다. 이효순은 경복궁을 중건하는 일이 실로 자신의 뜻과 부합하는 것이라고 하였다. 다만 願納錢을 징수하지 않으면 이룰 수 없으니 이로써 인심의 향배를 점칠 수 있을 것이라고 하였다. 자신은 재상의 반열에 이름이 있으면서도 느긋하니 혹 사람들의 의혹을 부르지 않을까 염려되었다고 하였다. 그래서 부득이 泮人에게 부탁하여 백금의 빚을 내어 책임을 메울 생각이라고 하면서 김두흠은 어찌할 것이냐고 물었다. 이번 大科에서 영남 사람들이 배제되었다고 하였다. 또한 김두흠의 손자는 아직 나이가 어리니 첫술에 배부르기를 구할 수 없고 번번이 과거에서 실패하고 있는 자신 집안의 사람들에 비해서는 처지가 낫다고도 하였다.

간찰의 사연이 짧을 경우 상하좌우의 여백이 그대로 남지만, 사연이 다 끝나지 않을 경우 본문의 상여백에 이어 적고, 그 다음은 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적으며, 그 다음은 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉하여 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 이 간찰의 경우도 일반적인 간찰의 형식을 따랐다. 회문 형식으로 여백을 많이 남기고 내용을 쓰기 시작해서 시계방향으로 돌아가면서 내용을 기록하고 행간에도 이어서 기록했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙