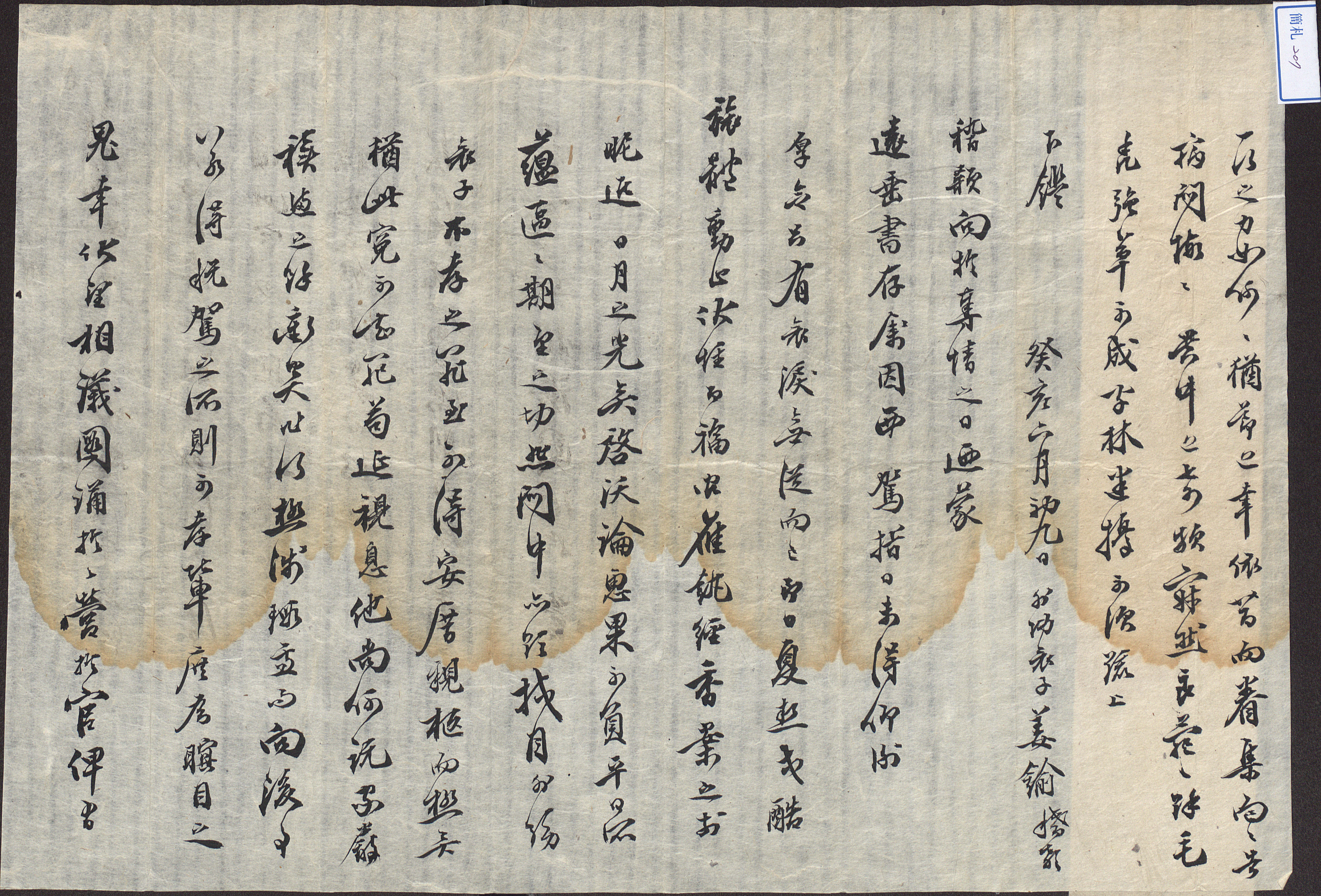

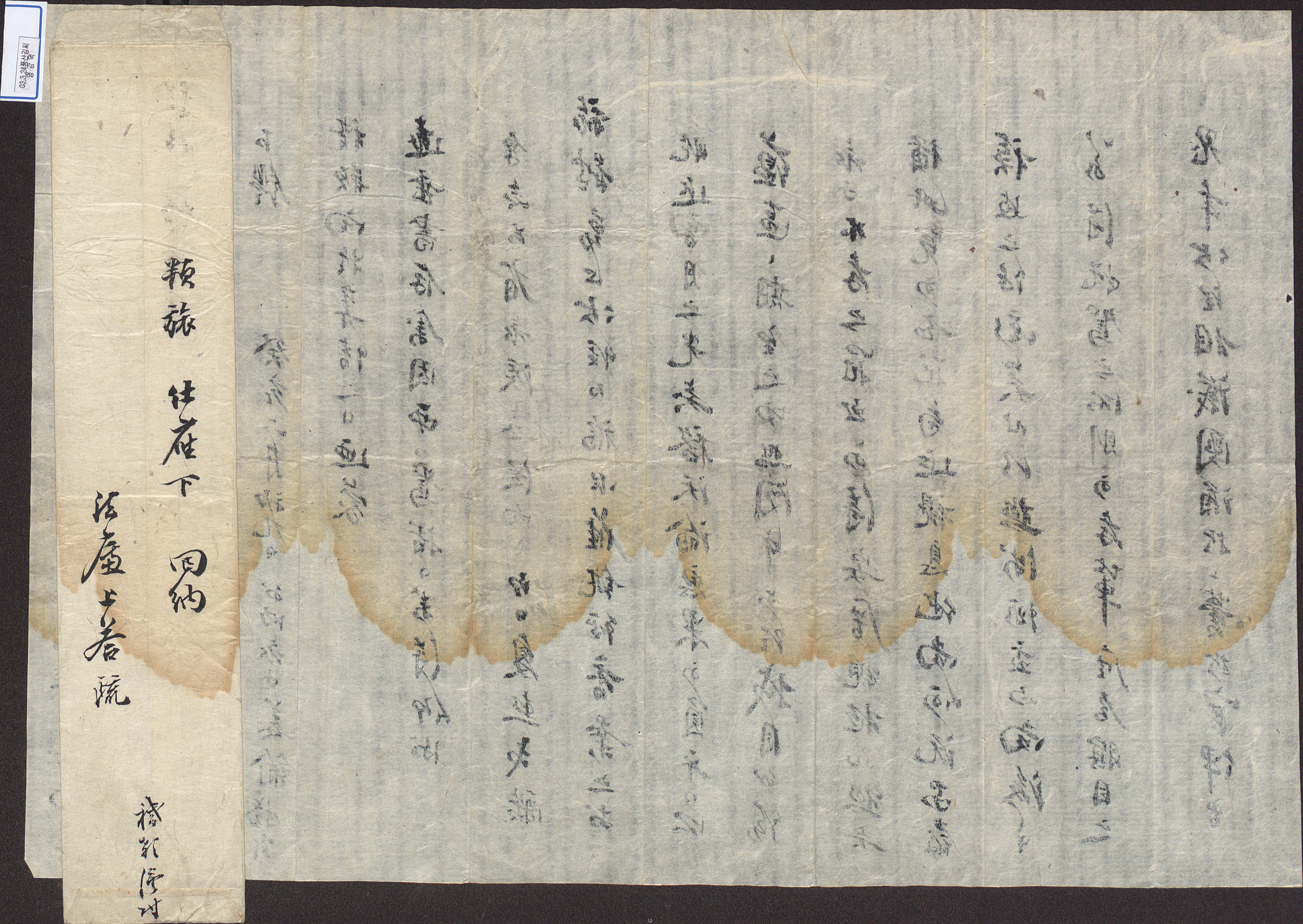

1863년 6월 9일, 강유가 산송이 일어난 것에 대하여 상대에게 힘을 써 주기를 청하기 위해 장인인 김두흠에게 보낸 편지

내용 및 특징

1863년(철종 14) 6월 9일에 姜鍮가 장인인 洛厓 金斗欽(1804-1877)에게 보낸 편지이다. 강유는 法田 출신의 진주강씨 인물이다. 자는 聖器로, 櫟庵 姜晉奎의 장남이다. 그리고 바로 김두흠의 막내사위이다. 그는 順陵參奉에 임명된 바 있다. 이 편지 작성 당시, 강유는 모친상 중에 있었고, 김두흠은 홍문관 관원[啓沃論思]으로 재직하고 있었던 것으로 보인다.

강유는 자신의 불효한 죄가 어버이를 안장하지 못한 데에 이르러 극에 달하였다고 하였다. 또 부친은 여독이 쌓인 후에 더위를 무릅쓰고 가셨으니 지극히 염려스럽다고 하였다. 강유는 향후 일이 잘 해결될 수 있다면 불효한 자신은 눈을 편히 감을 수 있을 것이라고 하면서 상의하여 감영과 본관에 주선해서 힘을 얻을 수 있도록 해 달라고 부탁하였다. 山訟이 일어나자 이의 해결을 위해 힘을 써달라고 김두흠에게 부탁하는 대목으로 보인다. 끝으로 김두흠 측의 기별이 없으니 답답하다고도 하였다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 ‘厚念’·‘旅體’ 등에 평을 써서 상대방을 높였다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙