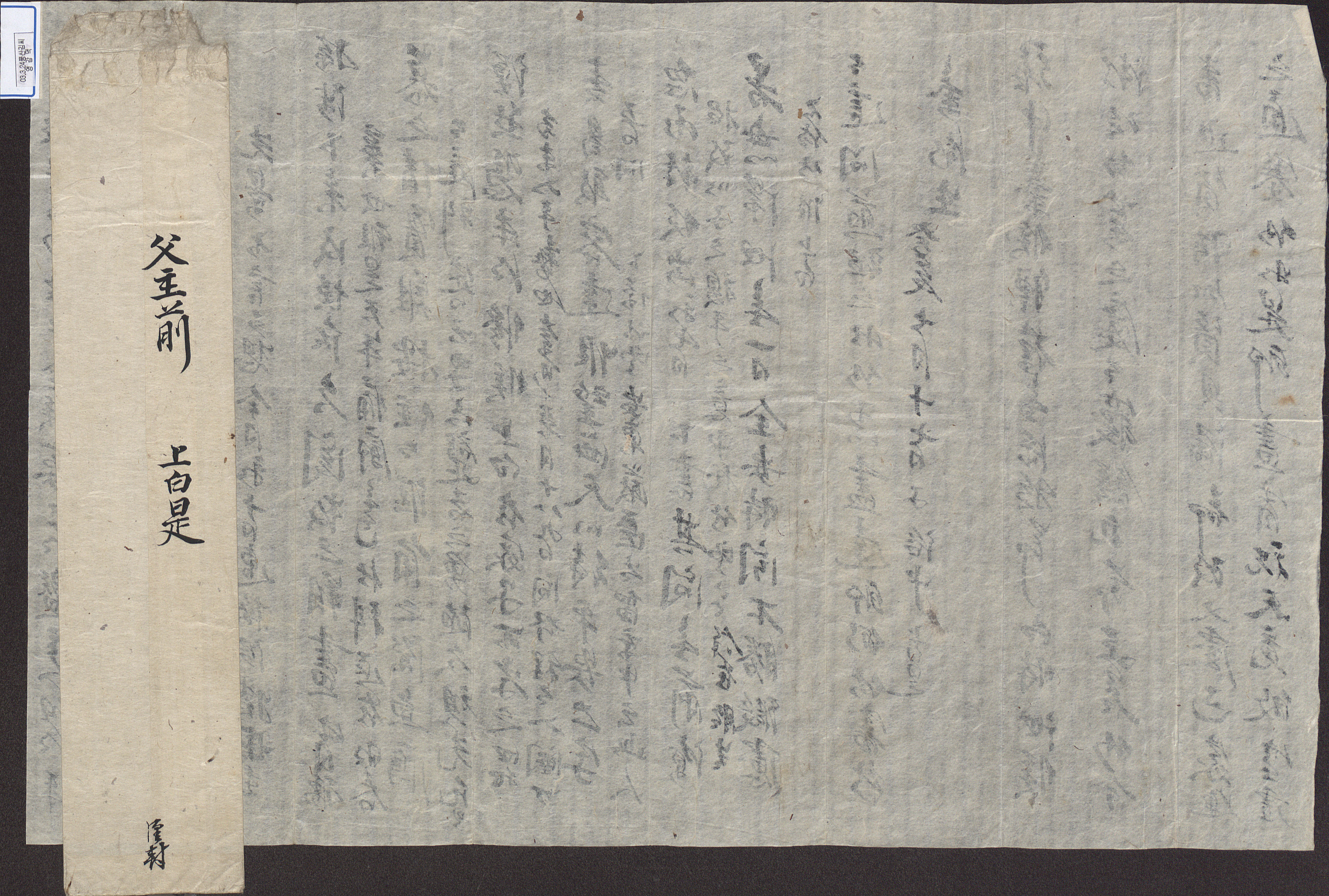

1863년 7월 17일, 김낙중이 자신과 집안의 근황을 알리고 과거 보러 갈 것임을 알리기 위해 부친인 김두흠에게 보낸 편지

내용 및 특징

1863년(철종 14) 7월 17일에 金洛中이 부친인 洛厓 金斗欽(1804-1877)에게 보낸 편지이다. 김두흠은 자가 文一, 본관이 豐山이다. 鶴沙 金應祖의 형인 深谷 金慶祖의 후손으로, 鶴南 金重佑의 아들이다. 생부는 金重南이다. 그는 文科와 重試에 급제하고, 관직이 同副承旨에 이르렀다. 풍산김씨 영감댁이라는 이름을 얻은 것도 그가 과거에 급제하여 관인으로서 승지에 올랐기 때문이다. 김두흠은 박팽년의 후손인 朴光錫의 딸 順天朴氏와의 사이에 2남 3녀를 두었는데, 아들은 金洛周, 金洛中이고, 사위는 石湖 柳道性, 龍山 李晩寅, 姜鍮이다.

김낙중은 금번 進賀할 때에 加資하는 절차가 누락되었고 都目政事도 성과 없이 지나갔다고 하였으니 家運이 너무나 잘 풀리지 않았다고 하였다. 자신이 밤낮으로 하늘에 축원했던 바가 끝내 헛되이 되고 말았다고 하였다. 이어 성균관에 있는 여러 사람들이 평안하고 己得이와 주인도 모두 평안하냐고 물었다. 김낙중은 할머니께서 고만고만하시고 대소가의 여러 식구들도 별탈이 없으며 촌내의 장로분들도 모두 평안하시지만 白洞의 숙부가 달포 전에 喪妻하였다는 소식을 전했다. 또한 이달 10일에는 梅院의 이모부께서 돌아가셨는데 비록 천수를 누린 것이기는 하나 애통한 마음이 그치지 않는다고 하였다. 끝으로 김낙중은 秋科가 내년 봄으로 물려졌고 庭科 일자가 정해졌다고 하니, 자신도 응시자들을 따라 과거를 볼 것이라고 하였다. 내달 18, 19일에 출발하여 25일쯤에 들어갈 것이라고 하였고, 安東의 嚴匠이 아직 서울에 머물고 있다고 하므로 부친인 김두흠이 사람을 불러 와서 자신과 換手하라고 그에게 신신 부탁해 주기를 청하였다.

간찰의 사연이 짧을 경우 상하좌우의 여백이 그대로 남지만, 사연이 다 끝나지 않을 경우 본문의 상여백에 이어 적고, 그 다음은 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적으며, 그 다음은 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉하여 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 이 간찰의 경우에는 우측에 여백을 많이 남기고 내용을 쓰기 시작해서 다시 처음으로 돌아가 남은 여백에 줄을 낮춰서 적고, 행 사이에도 기록했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙