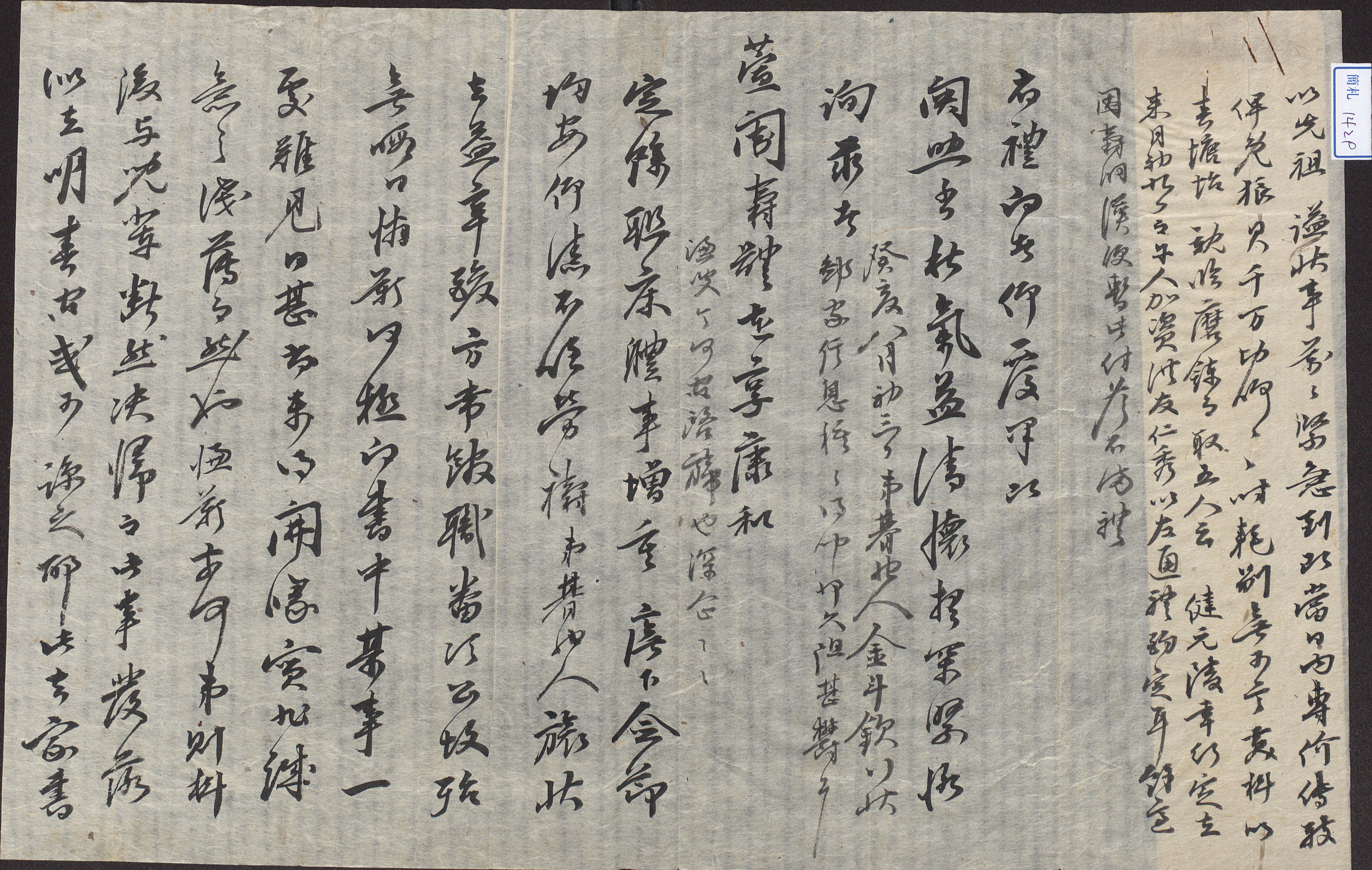

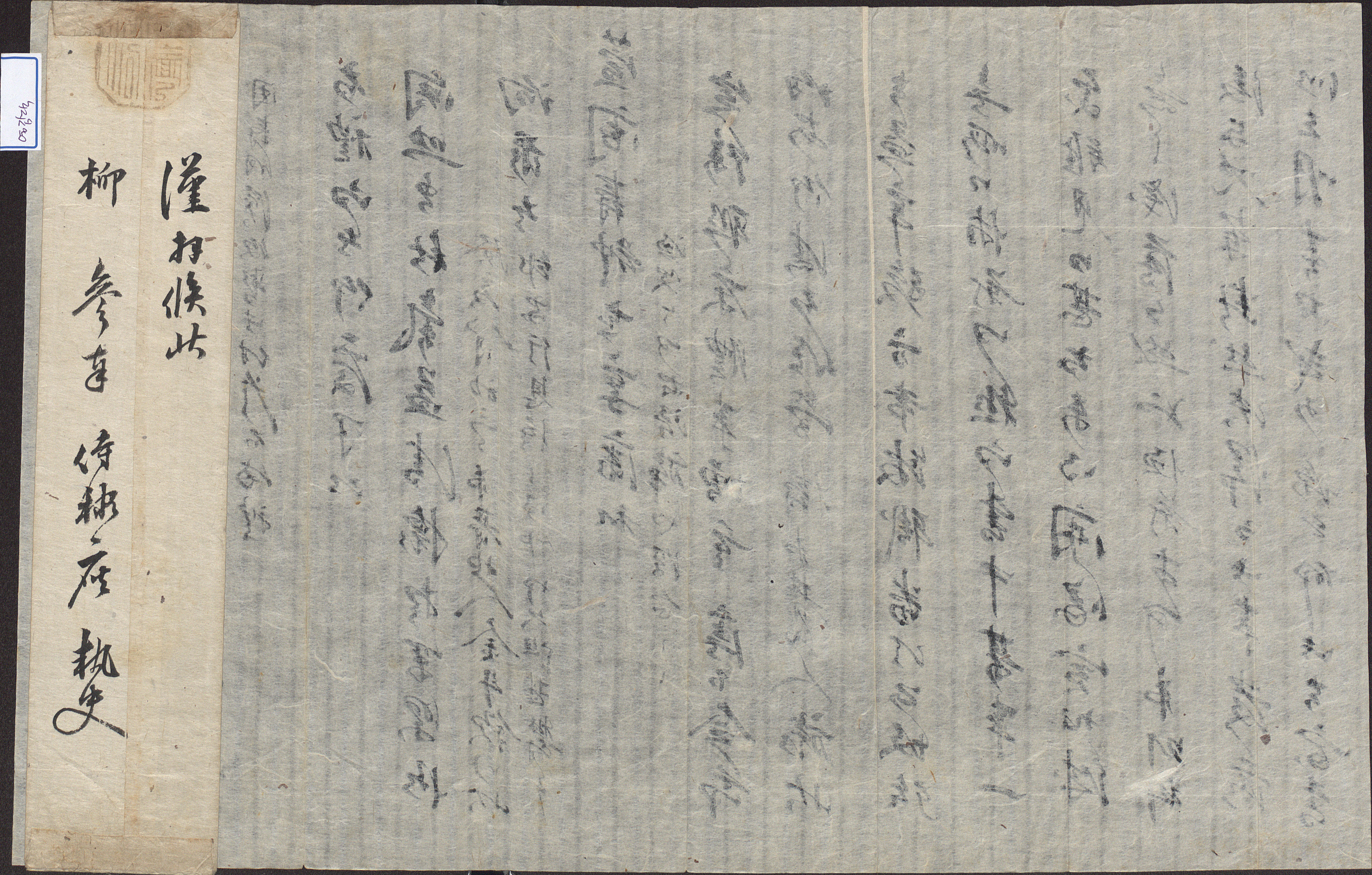

1863년 8월 3일, 김두흠이 자신의 하향계획을 알리고 경과의 시행 또는 남인의 가자 소식 등 서울에서의 소식을 알리기 위해 류 참봉에게 보낸 편지

내용 및 특징

1863년(철종 14) 8월 3일에 洛厓 金斗欽(1804-1877)이 柳參奉에게 보낸 편지이다. 김두흠은 자가 文一, 본관이 豐山이다. 鶴沙 金應祖의 형인 深谷 金慶祖의 후손으로, 鶴南 金重佑의 아들이다. 생부는 金重南이다. 그는 文科와 重試에 급제하고, 관직이 同副承旨에 이르렀다.

김두흠은 객지에서 지내는 형편이 갈수록 신산스러운데 현재 館職을 보유하고 있으면서 番次와 公故로 인해 거의 한가한 날이 없다고 하였다. 그는 지난번 편지에서 언급된 아무 일은 한 곳에서 만나기가 어려워 아직 입을 열지 못하고 있다고 하였다. 이는 실로 자신의 성의가 얕아서 그런 것이라고도 하였다. 그는 과거가 끝난 후에는 아이들과 함께 단연코 돌아갈 것인데 이 일의 결정은 내년 봄에 날 것 같다고 하였다. 先祖의 諡狀에 관한 일이 매우 긴급하기 때문에 집으로 보내는 편지를 도착하는 즉시 당일 내로 사람을 시켜 전해 달라고 부탁하였다. 慶科는 국왕이 春塘臺로 親臨하는 형식으로 마련하며 5명을 뽑는다는 소식과 健元陵 幸行은 내달 9일로 정해졌다는 소식을 전하였다. 南人 가운데 加資될 사람은 左通禮로 있었던 洪仁秀라고도 하였다. 추신에서는 자신의 집 소식을 종종 듣고 있느냐고 묻고 오랫동안 격조하였으므로 매우 답답하다고 하였다. 또 蓉洲 柳光睦은 언제쯤 출발하는지 묻고 자신이 매우 기다리고 있다고 하였다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것으로 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 關照, 萱闈과 같은 단어에서 줄을 바꾸는 형식으로 상대에 대한 존대를 표시하였다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙