1863년 8월 16일, 류기목이 관직생활을 하는 상대의 안부를 묻고 서원의 일과 관련하여 가르침을 청하기 위해 김두흠에게 보낸 편지

내용 및 특징

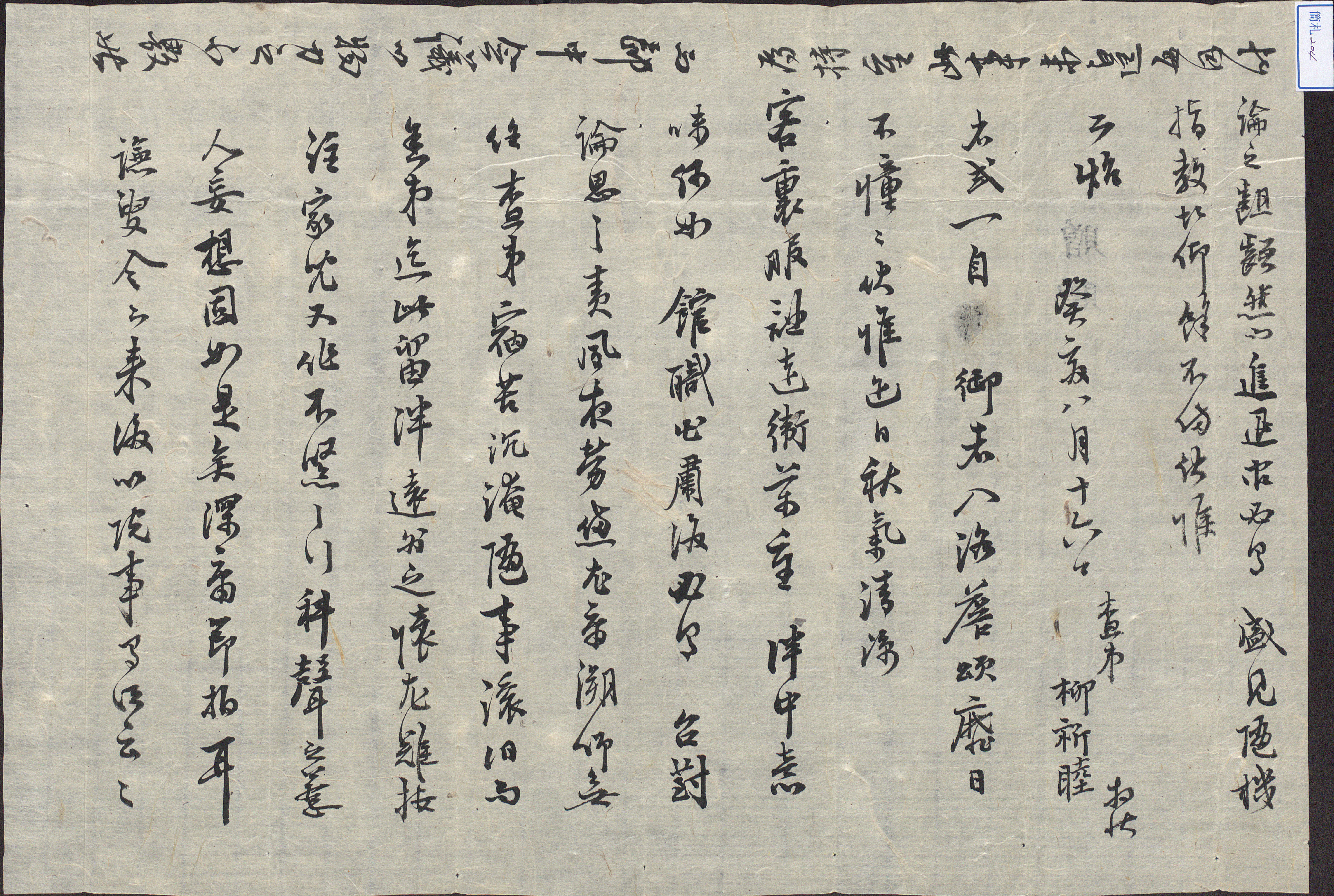

1863년(철종 14) 8월 16일에 芙江 柳祈睦이 洛厓 金斗欽(1804-1877)에게 보낸 편지이다. 발급인 류기목은 자가 致欽, 본관이 豐山이다. 그는 鶴棲 柳台佐의 둘째아들이다. 그의 아들인 石湖 柳道性은 바로 金斗欽의 첫째사위이다. 따라서 류기목과 김두흠은 서로 사돈지간이다. 류기목은 생원시에 입격한 바 있으며, 음직으로 禮安縣監 등의 관직을 지냈다.

먼저 류기목은 김두흠이 弘文館에 있는 재미가 어떠한지 안부를 물었다. 또 홍문관의 관직은 나아가 肅拜한 후에 반드시 召對와 論思의 책무가 있으므로 아침저녁으로 피곤할 것이니 더욱 궁금하다고 하였다. 류기목 자신은 아직까지 성균관에 머물고 있기에 먼 곳에서 지내는 회포를 진정시킬 수 없다고 하였다. 아들이 긴요하지도 않는 걸음을 하였는데, 科聲이 사람으로 하여금 망상이 들게 하는 것이 본래 이와 같다고 하였다. 柳光睦이 내려간 후에 서원의 일과 관련하여 운운한 바가 있었는데, 우리 측의 논의는 物力이 넉넉하지 않다는 이유로 우선 신중론을 견지하고 있다고 하였다. 이 일이 겨를이 없는 것은 늘 時論이 일치하지 않기 때문이지만 진퇴 간에 반드시 김두흠의 고견이 있을 것이라고 하면서 가르침을 달라고 하였다.

간찰의 내지를 작성할 때 대체로 처음에 피봉의 너비와 비슷하거나 그 이상이 되는 부분을 여백으로 비워두고 시작한다. 간찰의 사연이 다 끝나지 않았을 때에는 본문의 상여백에 이어 적고, 그래도 모자라면 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적는다. 그래도 모자라면, 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉해서 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대 방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 한시의 回文體처럼 형태가 유사하게 내지를 돌아가면서 쓰는 회문식의 배치는 간찰뿐만 아니라 언간에서도 동일하게 나타난다. 이 간찰의 경우에도 우측과 상단에 여백을 남기고 내용을 쓰기 시작해서 시계방향으로 돌아가면서 사연을 적었다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙