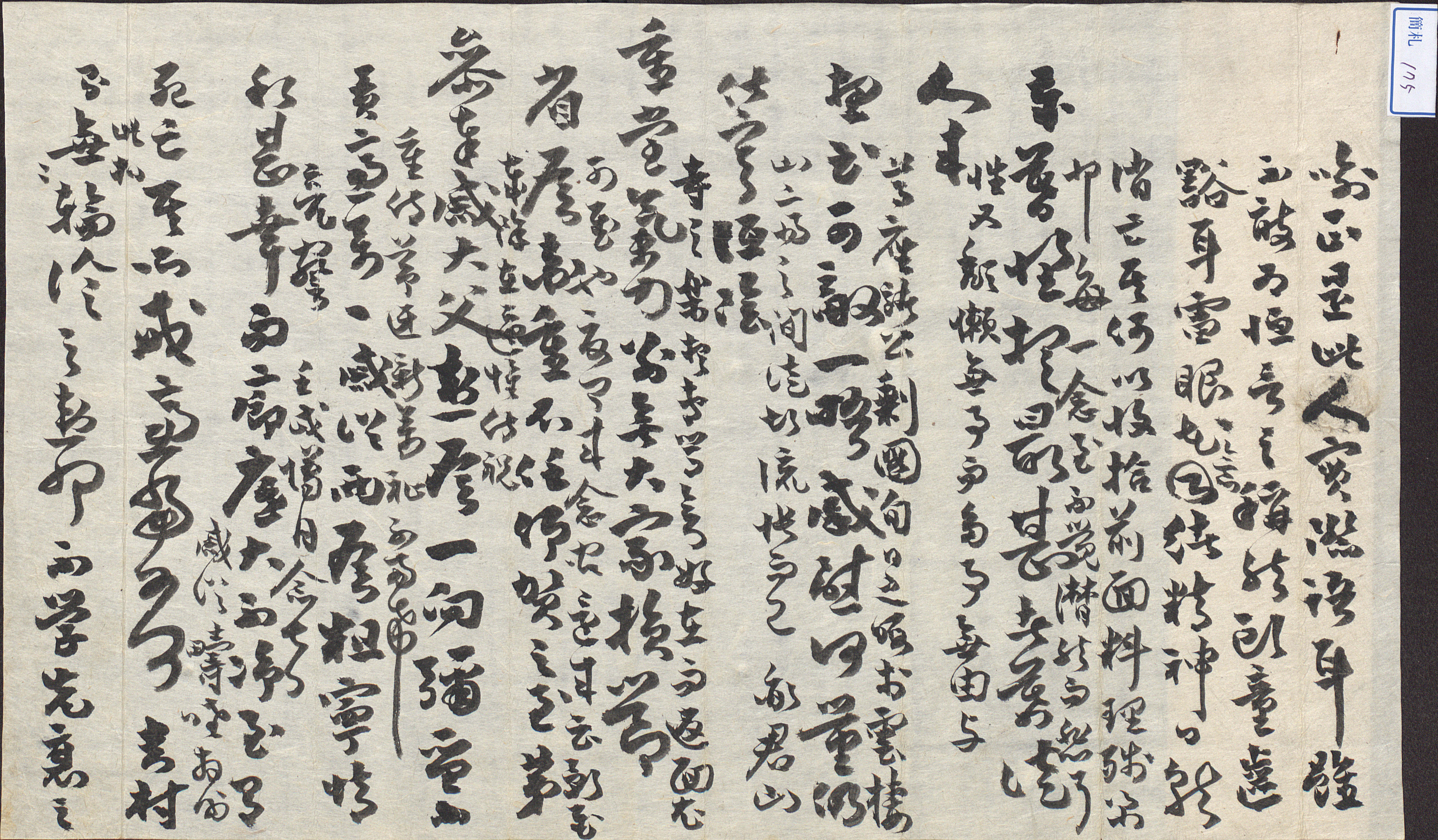

1862년 12월 27일, 류주목이 자신의 근황을 알리고 상대 아들의 공부 성취에 대해 칭송하기 위해 김낙주에게 보낸 편지

내용 및 특징

1862년(철종 13) 12월 27일에 溪堂 柳疇睦(1813-1872)이 김낙주에게 보낸 편지이다. 尙州愚川 출신인 류주목은 자가 叔斌이고, 본관이 豐山이다. 洛坡 柳厚祚의 장남이며, 江皐 柳尋春의 손자이다. 西厓 柳成龍의 아들인 修巖 柳袗의 주손이다. 그는 一道의 丈席으로서 영남의 추앙을 받던 학자이다. 그의 학문은 류심춘의 가르침을 집안에서 승습하고 옛 성현의 책과 조선 諸先儒의 학설을 널리 연구한 데에 기초하였다고 한다.

류주목은 자신의 양친이 그럭저럭 평안하시니 매우 다행스럽다고 하였다. 그러나 전염병으로 인해 사망하는 사람이 있기까지 하였으니 매우 두렵다고 하였다. 그러면서 상대의 村에는 이러한 돌림병이 생기지 않았는지 물었다. 류주목은 편지에서 상대가 배우지 않은 자는 늙기도 전에 먼저 쇠약해진다고 한 말에 대해서, 이는 바로 자신에게 들어맞는 말이라고 하였다. 자신은 생각과 정신이 날마다 쇠퇴하고 있으므로 이전의 면목을 수습하여 공부할 수 없는 지경이라고 하였다. 성품 또한 게으른데 쓸데없이 일만 많아서 諸公들과 여유롭게 종유할 길이 없으니 그저 눈물만 흐를 따름이라고 하였다. 상대 아들이 山寺에서 한 공부가 독실할 것이라고 하고, 그가 잘 있다가 돌아왔다고 하니 더욱 위안이 된다고 하였다. 李晩蓍가 내달 스무날에 돌아올 것이라는 소식을 들었다고 하면서 미리부터 위안이 된다고 하였다. 이만시(1814-�1875)는 자가 而應이고, 본관이 眞城이다. 李彙載의 아들이며 안동에 살았다.

간찰의 사연이 짧을 경우 상하좌우의 여백이 그대로 남지만, 사연이 다 끝나지 않을 경우 본문의 상여백에 이어 적고, 그 다음은 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적으며, 그 다음은 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉하여 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 이 간찰의 경우에는 우측에 여백을 많이 남기고 내용을 쓰기 시작해서 다시 처음으로 돌아가 남아 있는 여백에 줄을 낮춰서 적고, 행 사이에도 줄을 낮춰서 내용을 기록했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙