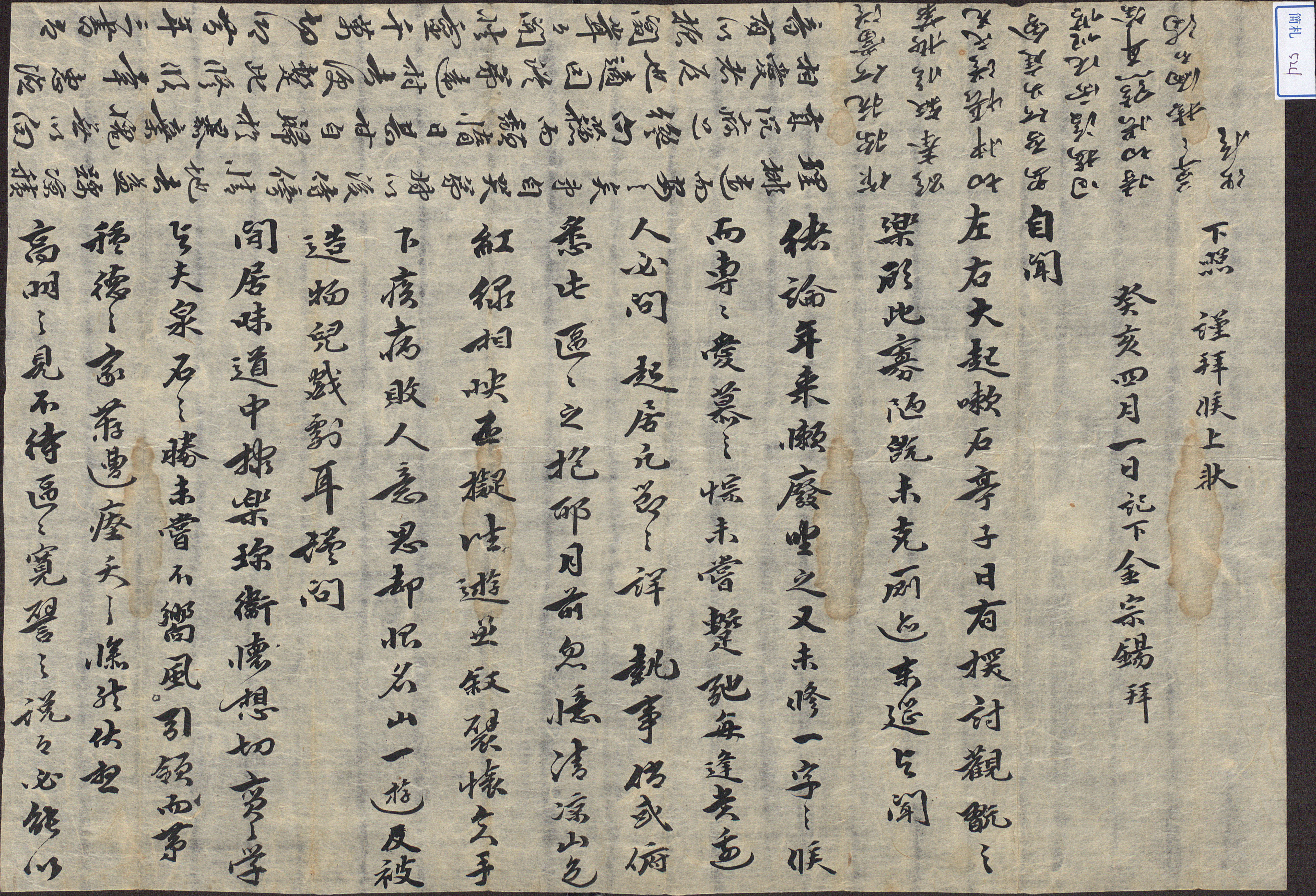

1803년 4월 1일, 김종석이 상대의 안부를 묻고 그의 집안에 잇단 상사를 위로하기 위해 보낸 편지

내용 및 특징

1803년(순조 3) 4월 1일에 美谷 金宗錫(1760-1804)이 보낸 편지이다. 김종석은 자가 聖圭, 본관이 豐山으로, 金相穆의 아들이다. 그는 생원시에 입격한 바 있고, 바로 영감댁 洛厓 金斗欽의 조부이다.

김종석은 먼저 상대가 嗽石亭을 크게 일으켰으니 探討하고 觀翫하는 즐거움이 날마다 있게 되었는데, 자신은 그 말석에 참여하여 緖論을 함께 듣지 못하였다고 했다. 연래로 게으름이 심하여 상대와 만나지 못하고 또 상대에게 안부편지도 하지 못하여, 상대를 愛慕하는 마음이 간절하다고 했다. 늘 상대 쪽의 사람을 만날 때마다 반드시 상대의 안부를 상세히 물어봤으니, 상대는 혹 이러한 자신의 마음을 알아주겠느냐고 하였다. 달포 전에는 갑자기 청량산의 울긋불긋한 山色이 생각나서 가서 노닐고 겸하여 상대를 만나보리라 크게 마음을 먹었는데 手下의 질병으로 인하여 그 뜻이 좌절되었다고 하였다. 이어 상대 형제의 안부를 묻고, 상대의 절실한 학문과 泉石의 승경을 회상하매 늘 마음이 향하였다고 하였다. 상대가 집안사람들이 연이어 요절하는 참사를 당하였는데, 김종석은 굳이 보중하라는 자신의 말을 듣지 않더라도, 상대가 반드시 이치로써 슬픈 마음을 달랠 수 있을 것이라고 하였다. 김종석 자신은 동생과 누님을 잃은 후부터 갈수록 외로운 마음이 든다고 하였고 숙환이 근래 괜찮아졌으나 게으름이 날마다 심해져서 자포자기하고 있다고 하였다. 끝으로 從弟가 遠村으로 떠나는 편에 이렇게 안부편지를 쓴다고 하면서 답장을 부탁하였다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 左右, 閒居, 高明등에서 줄을 바꾸어 존대를 표현하였다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙