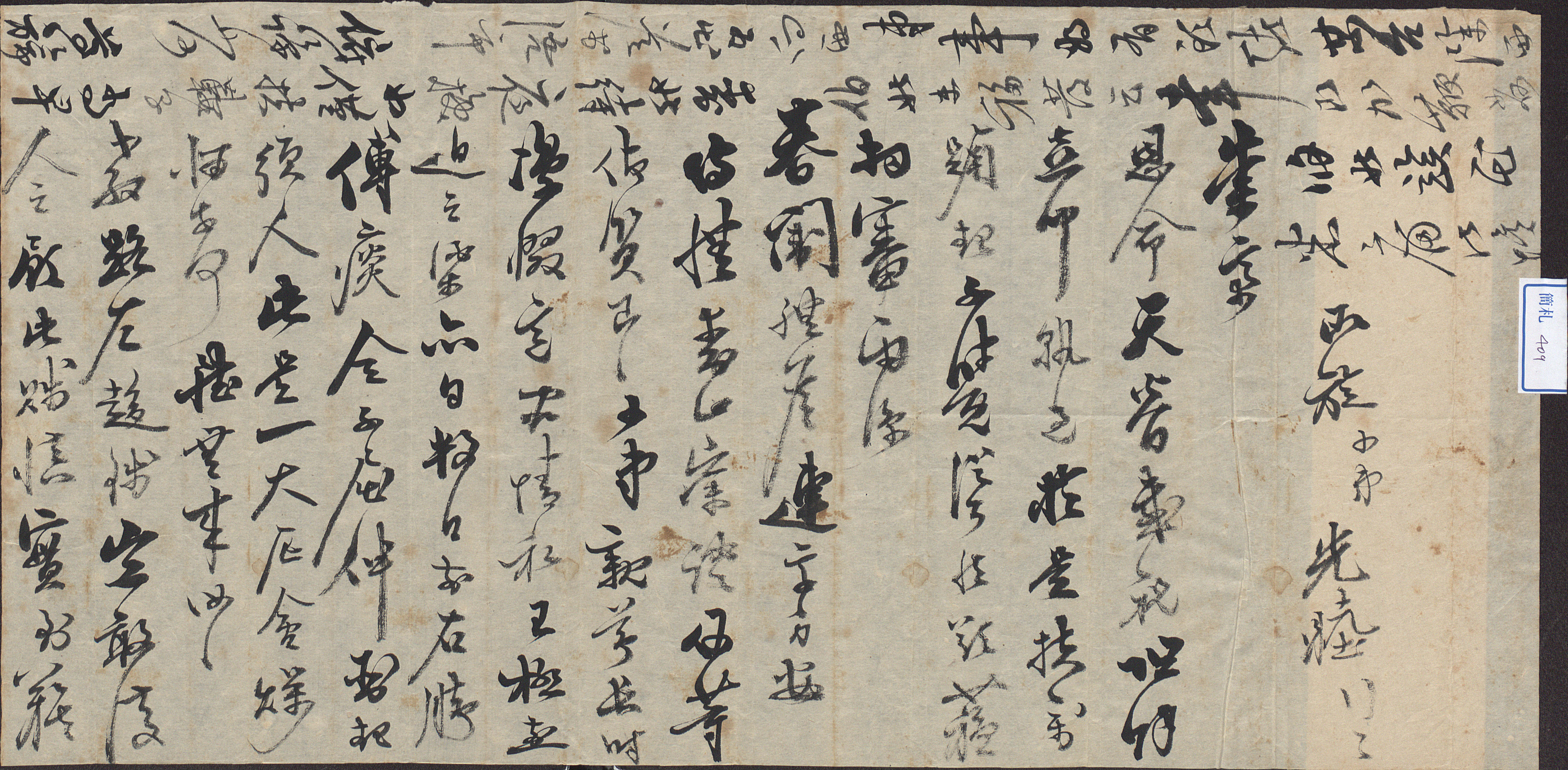

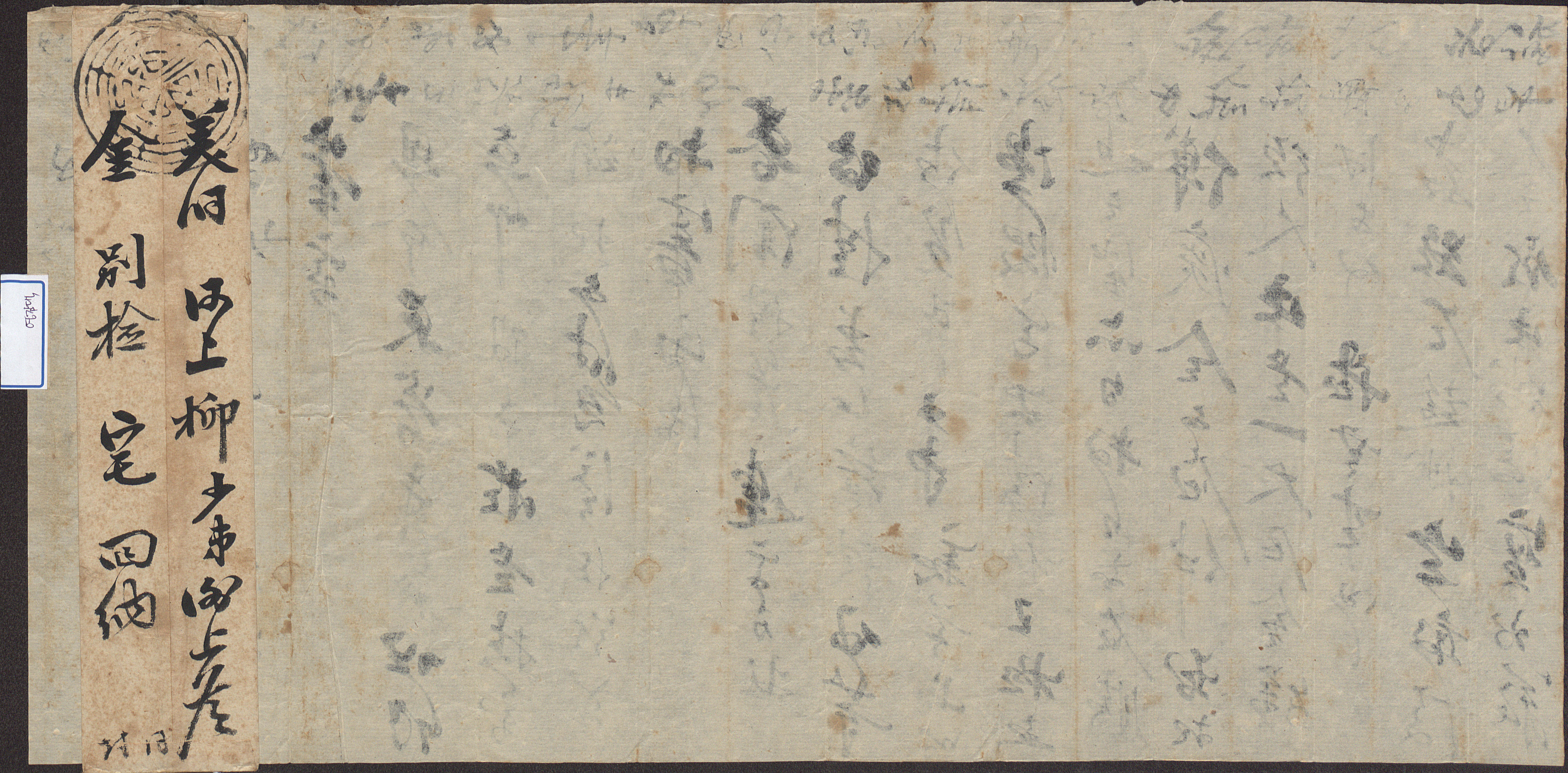

모년 모월 즉일, 류광목이 상대가 숭릉 별검에 제수되었음을 축하하고 오시에서 기다릴 것임을 알리기 위해 김두흠에게 보낸 편지

내용 및 특징

모년 모월 즉일에 蓉洲 柳光睦(1813-?)이 洛厓 金斗欽(1804-1877)에게 보낸 편지이다. 류광목은 자가 謙叟, 본관이 豐山으로, 柳周朴의 아들이다. 그는 문과에 장원으로 급제하여, 홍문관 교리와 성균관 사성 등을 역임하였다. 피봉의 金別檢宅이란 崇陵別檢을 지내고 있던 김두흠을 가리킨다.

먼저, 류광목은 김두흠의 숭릉 별검 제수에 대하여 이보다 더 좋은 희소식이 어디에 있겠느냐고 하면서 감축하였다. 그는 편지를 받고서 뛸 듯이 기뻐서 병이 다 낫는 것 같다고 하였다. 류광목 자신은 어버이께서 오랫동안 위태롭기 때문에 이미 극히 초조한 데에 다가, 자신도 며칠 전부터 오른쪽 다리를 구부렸다 펴지를 못해서 기동하는 데에 남의 손을 필요로 하는 상황에 있으니, 이는 곧 일대 厄會라고 하였다. 류광목은 김두흠이 오라는 말씀이 없더라도 남들보다 먼저 길에서 김두흠을 전송하여야 하지만, 병으로 인하여 실로 거동하기가 어렵다고 하였다. 우선은 밤이 바뀌기를 기다려서 만약 근근이라도 말안장을 짚을 수 있게 된다면, 마땅히 일찍 나아가 浯市에서 기다릴 것이라고 하였다. 여기에서 浯市는 지명에 浯 자가 들어간 저자인 듯한데, 이 시기 김두흠이 기록한 『숭재일록』을 검색할 때 浯川인 듯하다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것으로 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 恩命, 春闈, 侍體 등과 같은 단어에서 줄을 바꾸는 형식으로 상대에 대한 존경을 표했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙