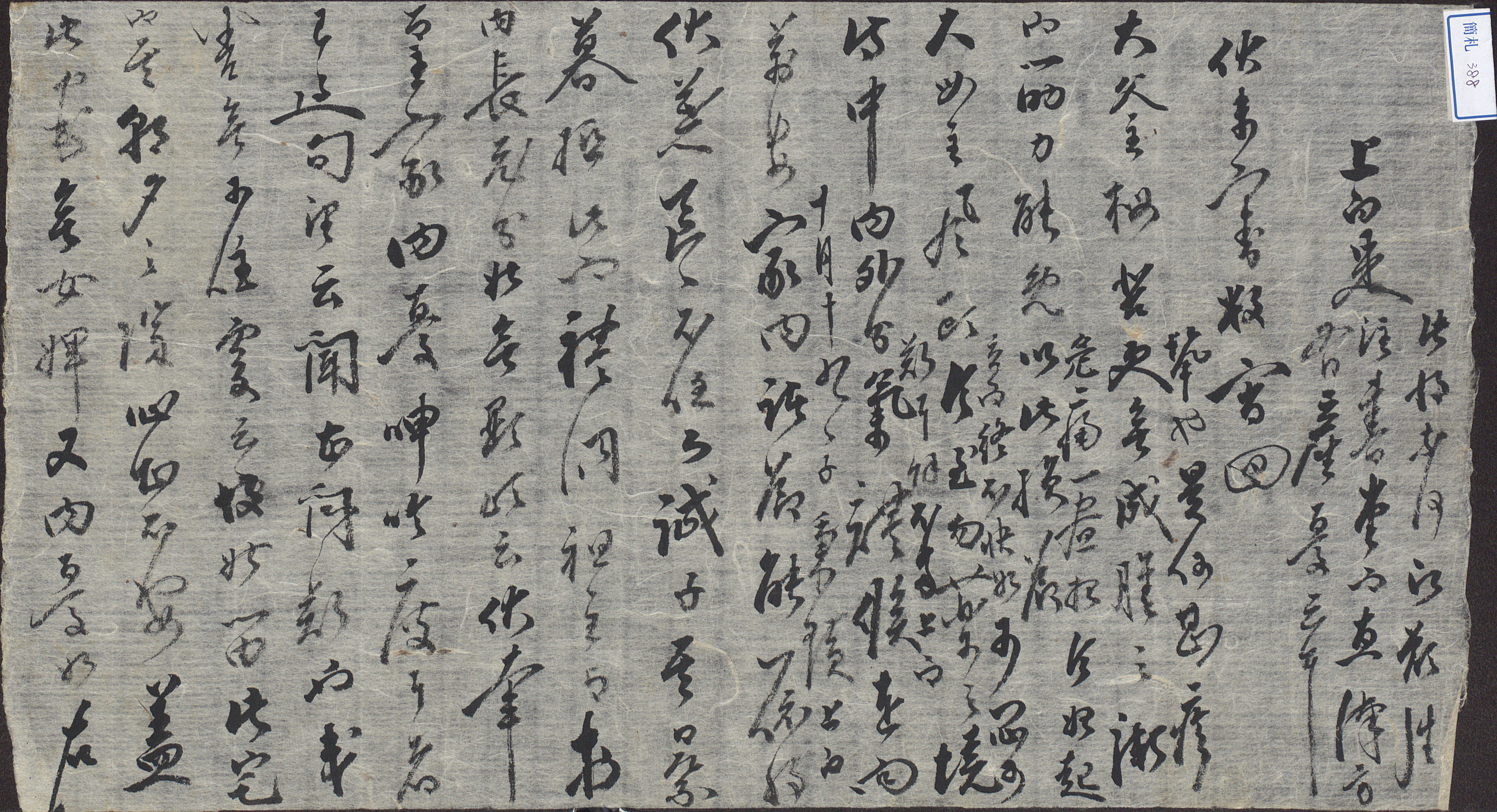

모년 10월 19일, 김병황이 공부하러 간 지역에 잘 도착했음과 그곳 상황을 알리기 위해 부친인 김낙주에게 보낸 편지

내용 및 특징

모년 10월 19일에 雲齋 金秉璜(1845-1914)이 부친인 竹史 金洛周에게 보낸 편지이다. 김병황은 자가 渭瑞, 본관은 豐山이다. 同副承旨 洛厓 金斗欽의 손자이자, 金洛周의 아들이다. 김낙주의 자는 可成이다.

김병황은 먼저 조부의 근력과 조모의 차도 및 부모님과 다른 가족들의 안부를 물었다. 이어 자신은 그날 저녁에 이곳으로 도착하였는데, 禮洞 할아버지와 長老들에게 큰 탈이 없다고 하므로 다행하다고 했다. 그러나 主家가 內憂로 인하여 신음한 지가 旬望에 가깝다고 하니, 자신이 듣고서 매우 걱정하였다고 했다. 자신이 거처할 만한 民家가 없다고 하므로 우선 이 댁에 머물고는 있으나, 이 댁에는 女婢가 없고 또 內憂가 위와 같기 때문에, 자신의 마음이 매우 불안하다고 하였다. 김병황은 당장 書堂으로 가서 거주하고 싶지만 지기[直]에게 우환이 있다고 한다고 하였다. 말[馬]이 하루 동안 심하게 앓다가 지금에서야 일어났지만 끝내 완쾌되지는 못했으니 걱정스럽다고 하였다.

간찰의 내지를 작성할 때 대체로 처음에 피봉의 너비와 비슷하거나 그 이상이 되는 부분을 여백으로 비워두고 시작한다. 간찰의 사연이 다 끝나지 않았을 때에는 본문의 상여백에 이어 적고, 그래도 모자라면 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적는다. 그래도 모자라면, 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉해서 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대 방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 한시의 回文體처럼 형태가 유사하게 내지를 돌아가면서 쓰는 회문식의 배치는 간찰뿐만 아니라 언간에서도 동일하게 나타난다. 이 편지의 경우 내용이 길지 않기 때문에 회전형식에 이르지는 않았다. 다만 처음 내용을 쓰고, 여백이 없자 다시 처음에 비워 둔 공간에서부터 줄을 낮춰서 행 사이에 내용을 기록했다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 金血祚, 영남대학교 박사학위논문, 2009

김장경,최연숙