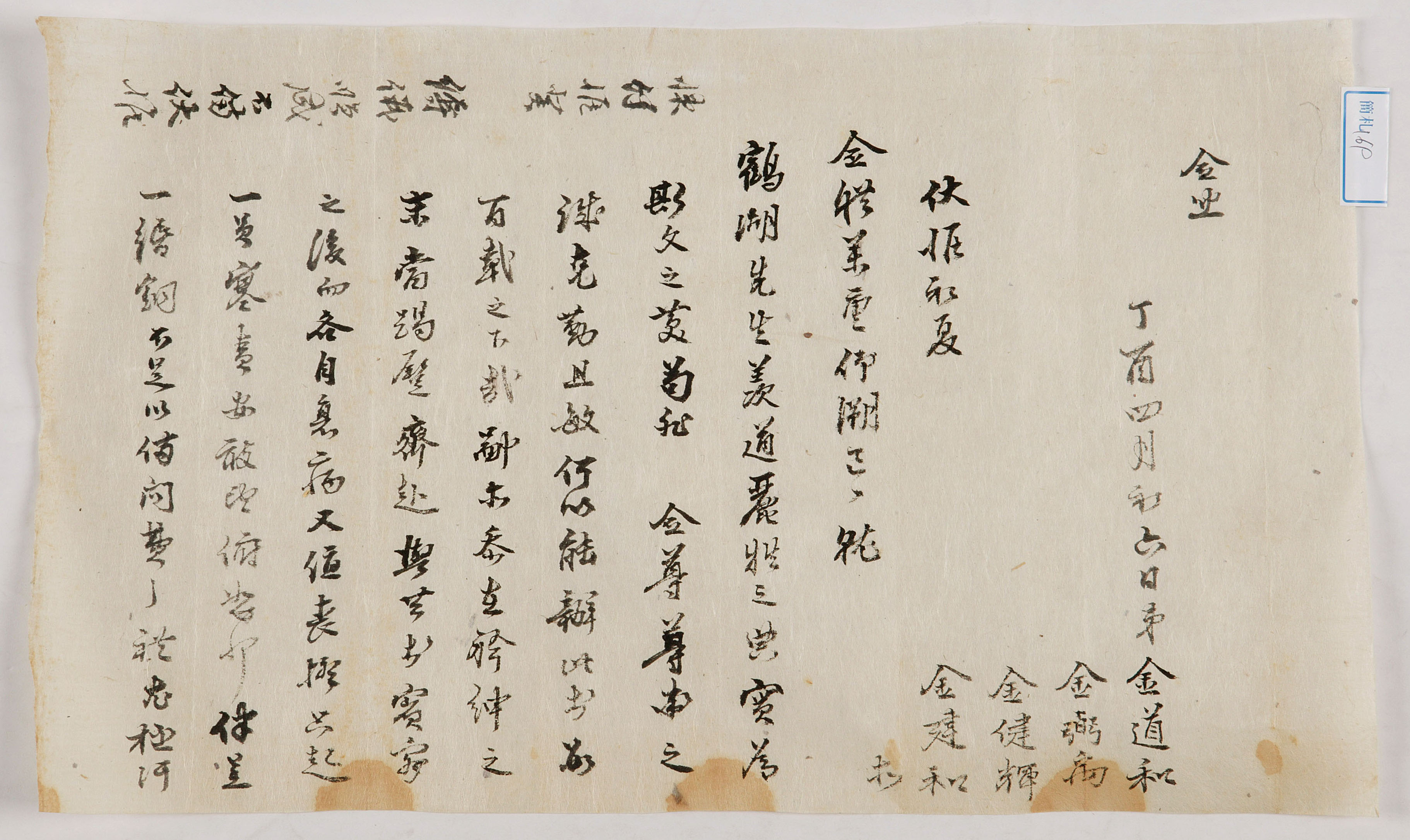

1897년 4월 6일, 김도화 외 3인이 학호선생의 신도비를 세우는 일에 대해 위로를 드리고 부조를 하기 위해 마포 입석소의 여러 집사들에게 쓴 편지

[내용 및 특징]

1897년 4월 6일, 김도화 외 3인이 학호선생의 신도비를 세우는 일에 대해 위로를 드리고 부조를 하기 위해 麻浦 立石所의 여러 집사들에게 쓴 편지이다. 초여름 4월에 입석소에 계신 여러 집사들의 안부를 묻고는 매우 그리워하는 마음을 표현했다. 또한 학호선생 羨道의 麗牲을 세우는 의식은 斯文의 경사라고 하며, 그들의 어진 선현에 대한 존경과 보위[尊衛]하려는 정성이 없었다면 이러한 일도 없었을 것이라며 위로했다. 그러나 김도화 등 자신들은 衿紳의 말석에 있는 자들이기에 앞 다투어 서둘러 달려가서 빈객으로 참석해야 하나 각자가 쇠병하기도 하고 또한 초상을 당한 일로 인해 대표자 한 사람을 보내서 책임을 때우려 하니 용서를 구한다고 했다. 더군다나 일민의 돈을 함께 마련하여 부조를 하긴 하나 門費의 예를 갖추기에는 부족할 것 같으니 더더욱 황송하다고 했다. 縟儀를 잘 치르기를 바란다고 하며 편지의 끝을 맺었다.

이 편지는 조선 후기 의병장이었던 척암 김도화 등이 쓴 편지이다. 김도화는 1895년 을미사변과 단발령의 시행 등에 항거하여 金興洛 등과 더불어 안동의진 결성을 결의, 1896년에 의진을 결성했던 인물이다. 이 의병활동은 이 해 음력 8월에 일단락된다. 이 편지는 1897년에 발급된 것이므로 김도화 등이 의병활동을 끝낸 이후의 것이라고 할 수 있다. 그는 정재 유치명의 문인으로서 퇴계의 학맥을 잇고 있는 영남 유림이었다. 당시 그의 문인이었던 동산 유인식이나 김흥락의 문인이었던 백하 김대락, 석주 이상룡, 일송 김동삼 등이 보수 유림에서 탈피하여 신식 문물을 받아드리는 입장에 선 혁신유림었던 것에 반해 그는 전통 유림을 고수했던 인물이라고 할 수 있다. 따라서 단발령과 을미사변에 반발한 그의 행적에서도 그러려니와 이 편지에 드러난 ‘愼終追遠’의 정신 등은 전통적 가치를 이어가고자 했던 그의 선비정신을 엿볼 수 있게 해 준다.

[자료적 가치]

이 편지는 의성김씨 문중 사람인 김도화 등과 풍산김씨 문중과의 교유관계 또는 그와 비슷한 관련성을 보여주는 자료이다. 안동 지역의 여러 명문가 가운데 특히 이 두 문중은 비록 선현은 다르다고 하더라도 영남의 유림으로서 큰 선현을 기리는데 아낌없이 지원을 하고 있는 모습을 보여준다. 이를 통해 작게는 문중 단위로서, 크게는 영남 유림으로서, 그 당시 사회에 유림활동과 문중활동이 거의 일치되어 나타나는 양상을 보여주는 단서가 될 수 있다. 따라서 이 편지는 마을사나 미시사 분야, 특히 민속학 방면으로도 가치가 있는 문서가 될 수 있을 것이다.

김도화(金道和):1825(순조 25)~1912. 本貫 義城. 字 達民. 號 拓菴. 父 若水. 居 安東. 柳致明의 문인. 학행으로 천거되어 義禁府都事를 제수 받았으나 부임하지 않음. 1895년 을미사변이 일어나자 郭鐘錫‧金興洛‧權晉淵 등과 함께 의거하여 일제의 침략야욕을 분쇄하자는 통문을 각지에 보냄. 1896년 안동부 의병대장에 추대되어 함창에 주둔한 일본 수비대를 공격하여 여러 차례 공방전을 펼침. 1990년 건국훈장 애국장을 추서 받음. 저서로는 拓菴集이 전한다.

김필우(金弼禹):1825(순조 25)~1901(광무 5). 本貫 義城. 字 公佐. 號 芝翁. 父 士秀. 居 安東. 저서로는 芝翁遺稿가 전한다.

김건휘(金健輝):1831(순조 31)~1903(광무 7). 本貫 義城. 字 元應. 號 下蔡. 父 誠樞. 居 安東. 저서로는 下蔡集이 전한다.

『척암집』, 김도화,

『풍산김씨 오미동』, 풍산김씨오미동문중, 교육사, 2003

김동현