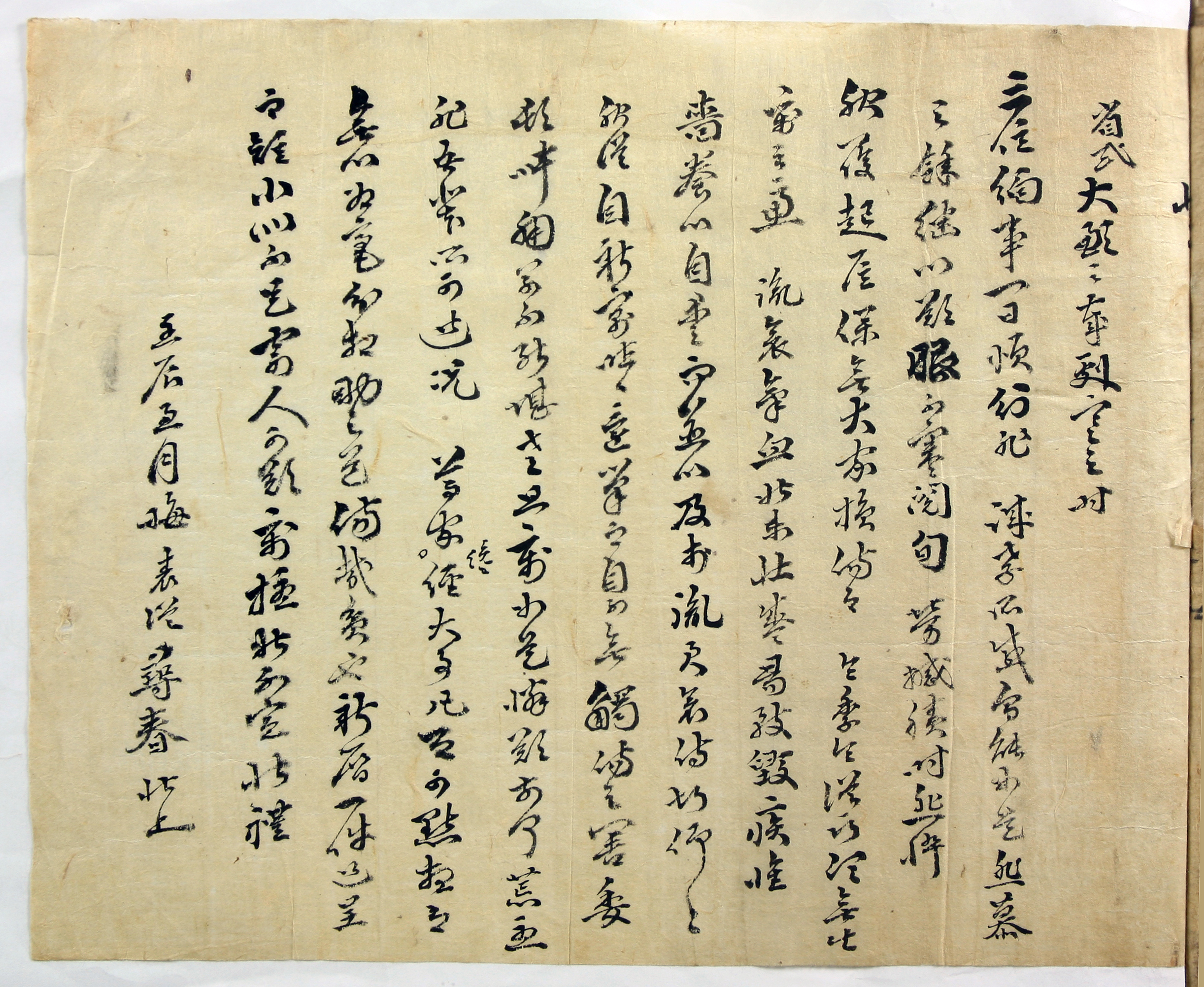

1832년 11월 30일, 유심춘이 풍양조씨 문중에 보낸 위장편지

[내용 및 특징]

1832년 11월 30일, 유심춘이 상대가 면례(緬禮)를 잘 치른 것을 위로하고 자신의 근황과 신력(新曆)을 부칠 것을 알리기 위해 풍양조씨 입재공파의 문중에 보낸 편지이다. 화자는 상대방에게 큰 흉년과 극심한 추위를 무릅쓰고 삼위(三位)분의 면례를 순조롭게 치른 것에 대해, 지극한 효성에 감화되어 그러한 것이라고 위로하고 있다. 그리고 상대 및 그의 집안과 형제분들의 안부를 묻고, 특히 면례의 상주(喪主)가 병이 날까 걱정하고 있다. 화자는 자신도 역시 상중(喪中)에 있으면서도 새로운 집으로 출타했다가 돌아와서 현재는 그 피로로 인해 병들어 있는 상황을 알리고 있다. 또한 흉년으로 상대의 큰일을 치르고 난 전후 사정에 대해 도움을 주지 못한 점을 미안하게 생각하고 있다. 끝으로 신력(新曆) 한 건을 부쳤음을 알렸다. 상대방이 누구인지는 알 수 없으나 그 당시 흉년이 든 때에 조상 3위의 면례를 치른 것으로 보면 가세(家勢)가 있는 집안이 아니었을까 추측 해 본다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 평과 궐이 동시에 쓰였다. 궐은 尊․令胤 등과 같이 존장자를 지칭하는 특정한 단어에서 이루어졌고, 평은 緬事와 같이 관혼상제나 선조․특정 건물 등을 지칭할 때 행해졌다.

[자료적 가치]

이 편지로 위장의 형식을 알 수 있다. 그리고 상대방이 어려운 환경 속에서도 큰일 잘 치르게 된 이유로써 효성의 지극함을 언급 한 부분은 그 당시 일반 사대부들의 유교적 관념을 읽을 수 있다. 또한 민속학적으로도 상장례 풍속 가운데 특히 면례가 치러지는 상황에서도 초상 때와 같이 치르는 상황 등을 간접적으로 확인 할 수 있다. 이 외에도 세밑에 신력을 선물하는 모습은 오늘날까지 이어져 내려 온 풍습의 과거 형태를 보여주는 단서가 될 수 있으며, 상대에 대한 정중한 태도 및 진심어린 위로와 걱정을 하는 부분은 화자의 인품과 정을 확연히 드러내 주는 부분이 아닌가 한다.

유심춘의 문집인 『강고집(江皐集)』(안동대학교 퇴계학연구소, 『퇴계학자료총서』87~88, 2005)에도 마침 이 편지가 수록되어 있다. 두 편의 글을 비교해 보면 차이가 있음을 알 수 있다. 동일한 부분을 제외하고, 문집과 이 편지에서 차이가 있는 부분은 “ … 令季令從氏俱無生病之慮 … 君 … 侍 … 服從自 … 奈何 … 而 … 新曆一件送呈而短小似不足寄人可歎病撓姑不宣狀禮”이다. 유심춘의 문집은 간행경위가 밝혀져 있지 않아서(「해제」를 쓴 이종호는 1866년 유심춘이 영의정에 추증되었는데, 이를 계기로 후손과 문인들이 문집을 편집․간행했을 것이라고 한다) 누구에 의해 편집되었는지는 알 수 없지만, 문집 간행시에 글의 편집과 내용 수정까지 이루어졌음을 알 수 있는 자료이다. 또한 문집에는 편지의 제목이 「與趙氣帥 壬辰」으로 기록되어 있는데, 기수는 조술지(趙述志)의 자이며 조목수(趙沐洙, 1736~1807)의 아들이다. 이외에도 조시경의 유고인 『중애공고(中厓公稿)』에도 유심춘이 면례시에 지은 제문이 있으며, 지은이는 외손 유심춘으로 기록되어 있다.

『퇴계학자료총서』 (87~88, 『강고집』), 유심춘, 성심, 2005

『豊城世稿』, 조정 외,

박병호, 한국학중앙연구원, 2005

김동현