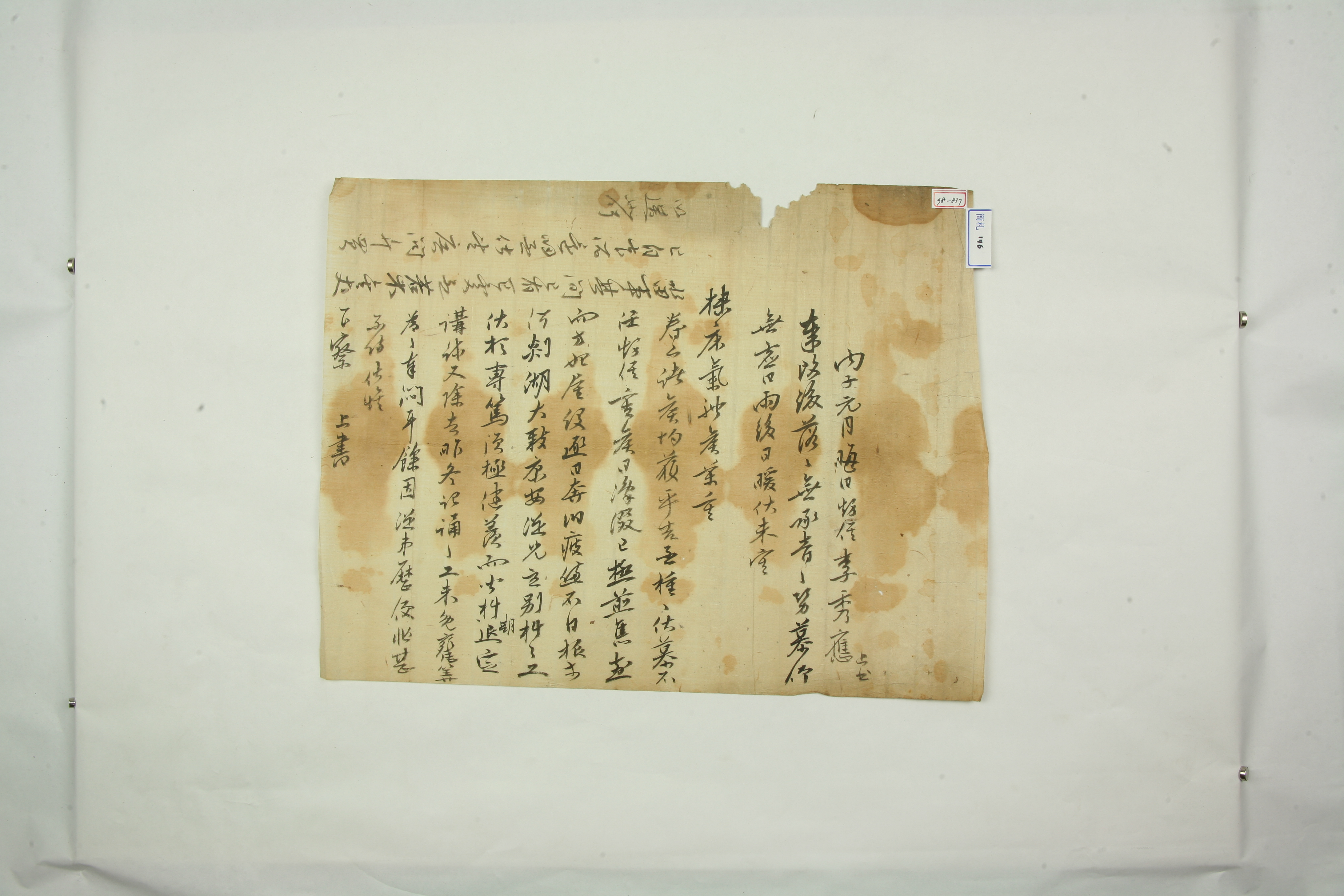

1816년 1월 30일, 이수응(李秀應)이 외가인 광산김씨 설월당 종가에 새해인사와 자신의 가문의 소식을 전하기 위해 보낸 편지

[구성 및 내용]

편지는 본문과 추록으로 구성되어 있다. 본문은 두 부분의 내용은 구분되는데, 외가의 안부를 묻는 부분과 자신의 가문 소식을 전하는 부분이다. 추록은 본문에서 언급하지 못한 것을 기록한 것으로 편지를 보내는 당시에 논을 매매하는 일이 있었던 것으로 보이며, 그 처분의 문제에 있어서 차분하게 물어서 처분하라는 당부의 내용이다.

편지에 기록된 날짜로 보아 이 편지는 새해인사를 겸해서 외가의 안부를 묻는 것으로 보이며, 외삼촌 형제분과 슬하의 자녀, 즉 자신에게는 외사촌이 되는 형제들의 안부도 묻고 있다. 자신의 가문에 대한 소식은, 우선 조부모의 건강이 좋지 않을 것을 언급한다. 이어서 종형이 지난 겨울에 과거시험을 돈독하게 준비했는데, 과거시험이 뒤로 미뤄지고, 날짜 또한 정해지지 않아서 자신이 오히려 민망하다는 내용이다. 추록에는 논을 매매하는 일과 관련해서 ‘처분했는가?’, ‘김 어른께서 돌아오셨는가?’, ‘물어서 파는 것이 어떠한가’의 세 문장이 기록되어 있다. 이것으로 보아지고, 논을 처분하는 일은 약목이란 곳의 김 어른께 묻고 처분하는 것이 어떻겠느냐는 발급자의 의견이 내포되어 있는 것 같다.

간찰의 사연이 짧을 경우 상하좌우의 여백이 그대로 남지만, 사연이 다 끝나지 않을 경우 본문의 상여백에 이어 적고, 그 다음은 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적으며, 그 다음은 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉하여 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 이 간찰은 처음에 비워두었던 여백에 보내는 날짜를 쓰면서 끝을 맺었다. 그리고 추록은 회문형식을 좇아 왼쪽 상단에 90도를 돌려 기록했다.

긍암 이돈우는 아버지인 이수응의 「가장」에, ‘자는 가회(嘉會)이고, 호는 격와(格窩)이며, 이상정의 증손이다. 조부는 완(埦)으로 호는 간암(艮巖)이며 교리를 지냈다. 부는 병운(秉運)으로 호는 면재(俛齋)이며, 음직으로 현령을 지냈다. 모친은 광산김씨와 고성이씨이며 광산김씨의 소생이다’, ‘계부인 이병원(李秉遠)에게 나아가 수학하여, 향시와 사마시에 합격하였다’, ‘1859년에 내가 6품의 반열에 오르고 다음해에 정언에 제수되자 부친께서 추은되어 절충장군용양위부호군에 오르셨다’고 적고 있다.

『肯庵集』, 이돈우, 1934

朴秉濠, 한국학중앙연구원(박사학위논문), 2005

정명수