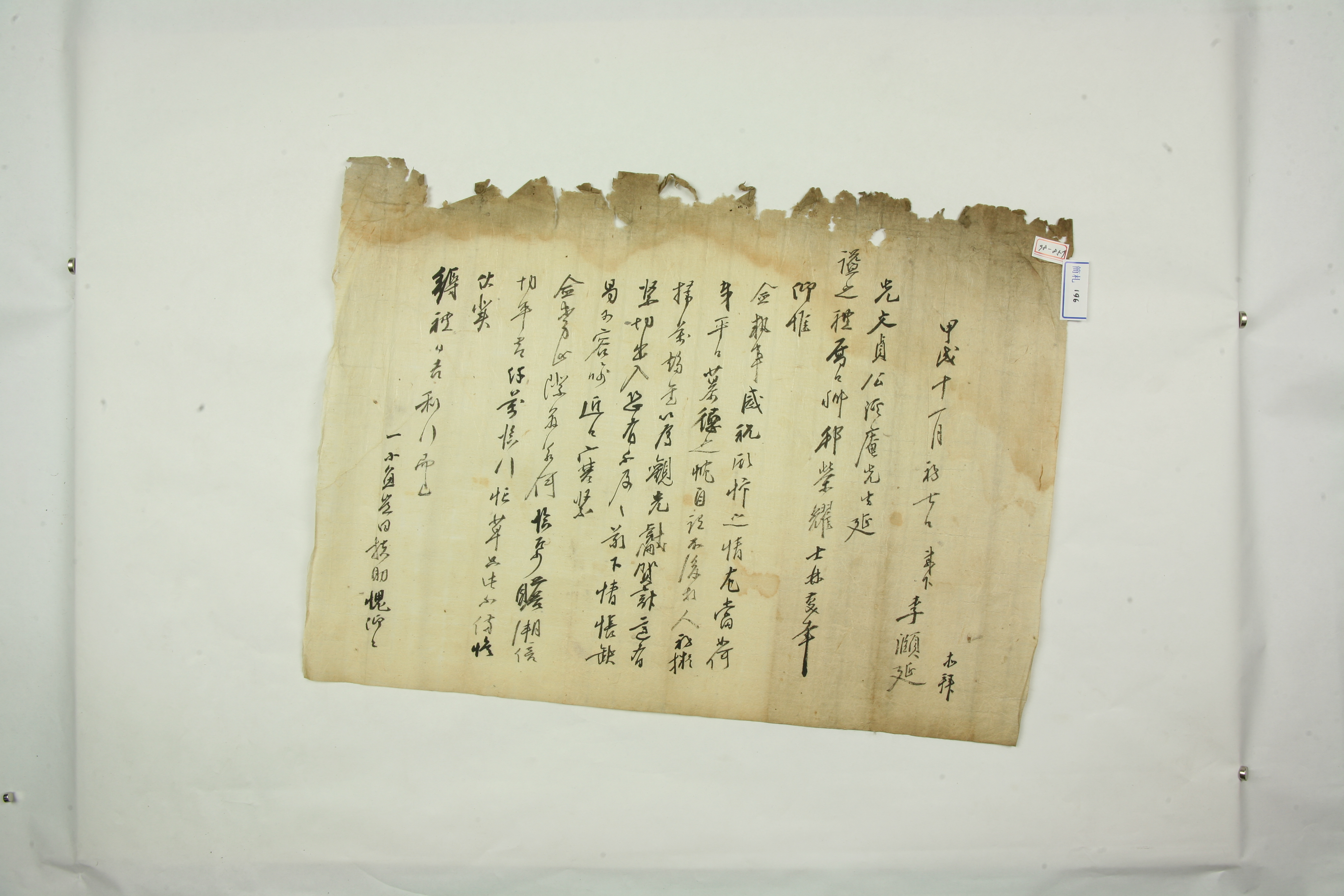

1814년 11월 7일에 이이연이 광산김씨 설월당 종가에 보낸 편지

[구성 및 내용]

일반적 편지의 형식에서 처음 안부 인사를 묻는 부분은 생략하고 곧바로 편지를 보내는 사연을 적고 있다. 끝 인사를 마친 뒤에는 추록이 부가 되어 있다.

계암 김굉(1577~1641)이 시호를 문정(文貞)으로 받고, 연시례를 시행하게 된 것은 나라와 사림의 경사스러운 일이기에 직접 자리에 참석해야 하지만 자신이 긴요하게 출입할 곳이 있어서 참석하지 못한다는 내용이 편지의 상당부분을 차지한다. 이렇듯 안스러움을 표시하고, 서두에 표현하지 못했던 안부를 묻는다. 마지막으로 예식이 성대하게 치러지기를 바란다는 당부도 잊지 않는다. 추록이 있는데, 내용은 부조로 작은 물고기 한 마리를 보내지만 부조라 하기에 너무 미약하다고 하며 부끄러움을 표현한다. 편지에는 김굉의 호를 계암(溪庵)으로 적고 있는데, 잘못된 기술이다. 암(庵)자를 암(巖)으로 바로잡아야 한다. 발급자 이이연의 이름 뒤에 ‘등배’가 붙어 있는 것으로 보아, 이이연이 자신의 문을 대표해서 보낸 것으로 보인다.

일반적으로 간찰의 내지를 작성할 때는 대체로 처음에 피봉의 너비와 비슷하거나 그 이상되는 부분을 여백으로 비워두고 시작한다. 사연이 짧을 경우 상하좌우의 여백이 그대로 남지만, 사연이 다 끝나지 않을 경우 본문의 상여백에 이어 적고, 그 다음은 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적으며, 그 다음은 본문의 행간에 이어 적는다. 이 편지의 경우 중앙에 사연을 기록하고, 발신에 관련된 정보는 처음 부분에 기록하였다. 그리고 추록을 종이의 오른쪽 끝 부분에 기록하고 있다.

[자료적 의의]

한 지역 또는 가문에서 추앙받고 있는 인물이 왕조로부터 시호와 같은 포상을 받았을 때, 지역 사림의 대응 양상을 살필 수 있는 좋은 자료이다. 또한 부조로 물고기 한 마리를 보내고 있는데, 이것은 당시의 부조문화와 부조의 경제적 지표를 살필 수 있는 자료가 될 수 있다.

유도원(1721~1791)의 『노애집』에 「답외손이이연·미연·보연·무연」이 있는 것으로 보아 이이연은 유도원의 외손이다. 이연의 아버지는 이지순(李之恂)이다. 이지순의 동생인 이지정은 1744년에 출생하였고 46세 되는 해인 1789년에 진사시에 합격하였다는 기록이 《사마방목》에 있다. 이지정의 아버지는 이만굉으로 1704년 출생하여 1725년에 진사시에 합격하였다.

『蘆厓集』, 유도원,

정명수