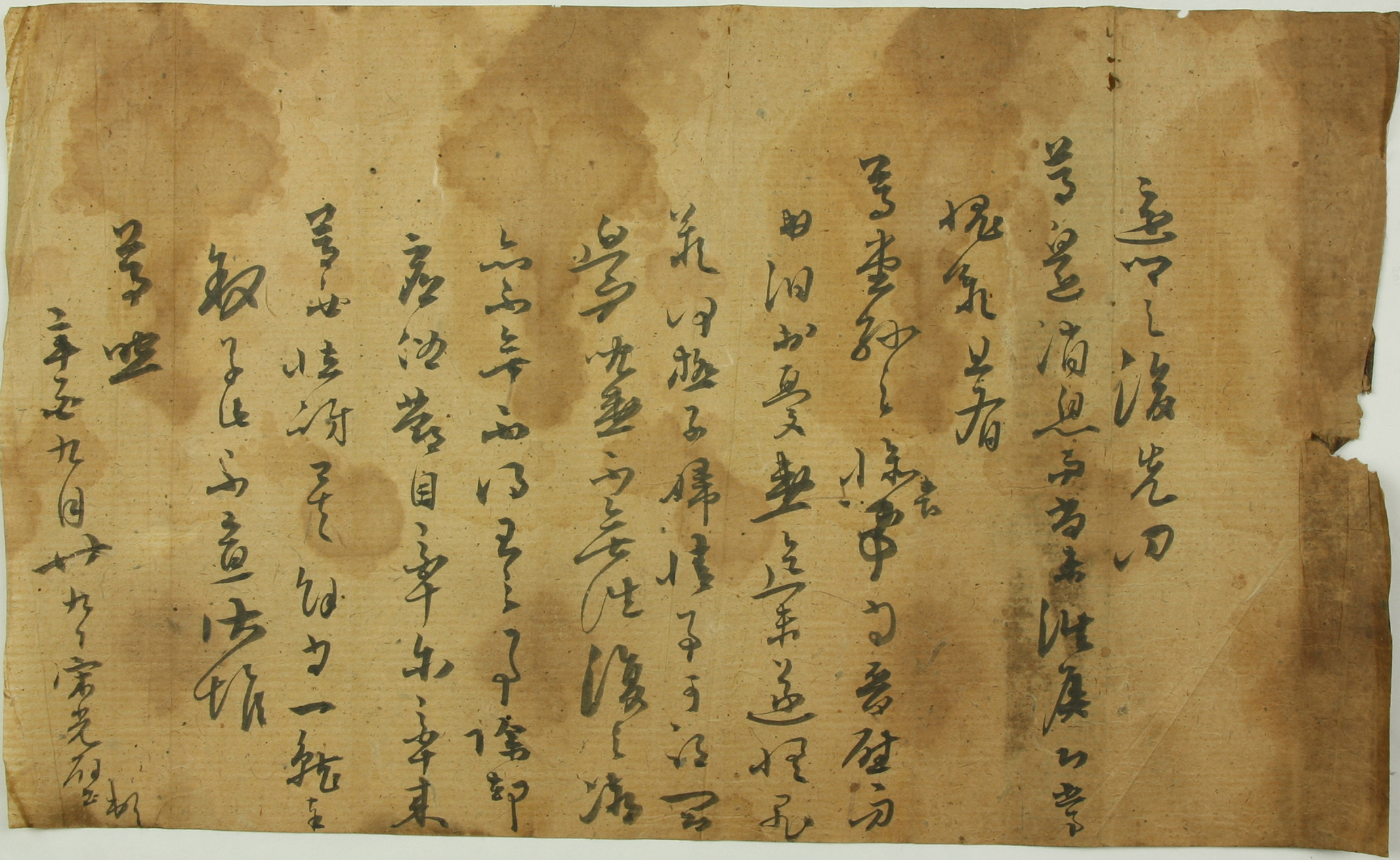

1681년, 송광벽(宋光璧)이 당손(堂孫)의 상을 위로하기 위해 보낸 편지

[내용 및 특징]

1681년 9월 29일에 송광벽이 상을 당한 상대방을 위로하기 위해 보낸 위장편지이다. 송광벽 자신은 고향에 돌아온 뒤에 먼저 찾아가서 문안을 드렸어야 했는데, 그렇게 하지 못한 것이 늘 마음에 남아 있었다는 내용이다. 그리고 이 편지의 수급인이 당손(堂孫)을 잃는 참혹함을 당함에 마땅히 찾아뵙고 위로를 드려야 하지만, 자신이 우환으로 골몰하고 있어서 매우 죄송하다는 내용도 있다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 尊자 앞에서 행을 바꾸는 궐의 형식이 사용되었다.

[자료적 가치]

위장(慰狀) 편지의 형식을 살펴 볼 수 있는 자료로, 상사가 있을 때 직접 가지 못하는 사정이 있으면 이처럼 편지를 보내 참석하지 못하는 자신의 처지를 설명하고 상대방을 위문하는 말을 전한다.

이 편지는 발급인만 기록되어 있을 뿐 수급인이 누구인지는 기록되어 있지 않다. 다만 이 편지가 작성된 시기의 설월당 문중의 사정은 다음과 같다. 1681년을 전후로 광산김씨 설월당 종가의 종손은 각각 김석창과 김상진인데, 이 둘 모두는 양자로 들어와서 종손의 대를 이었으며, 김석창은 1650년에 출생하여 1677년에 사망했고, 김상진은 1681년에 출생하여 1716년에 사망한 것으로 『광산김씨세보』에는 기록되어 있다. 김석창이 사망한 이후 김상진을 양자로 들여 종손의 자리를 잇게 한 기간 동안 설월당종가의 종손 자리는 비어있었다는 말이 된다. 막 출생한 김상진을 양자로 들여 종손의 자리를 잇게 하지 않았다면 최소 4년이상은 종손의 자리가 비어있다는 것이다.

朴秉濠, 한국학중앙연구원, 2005

서진영