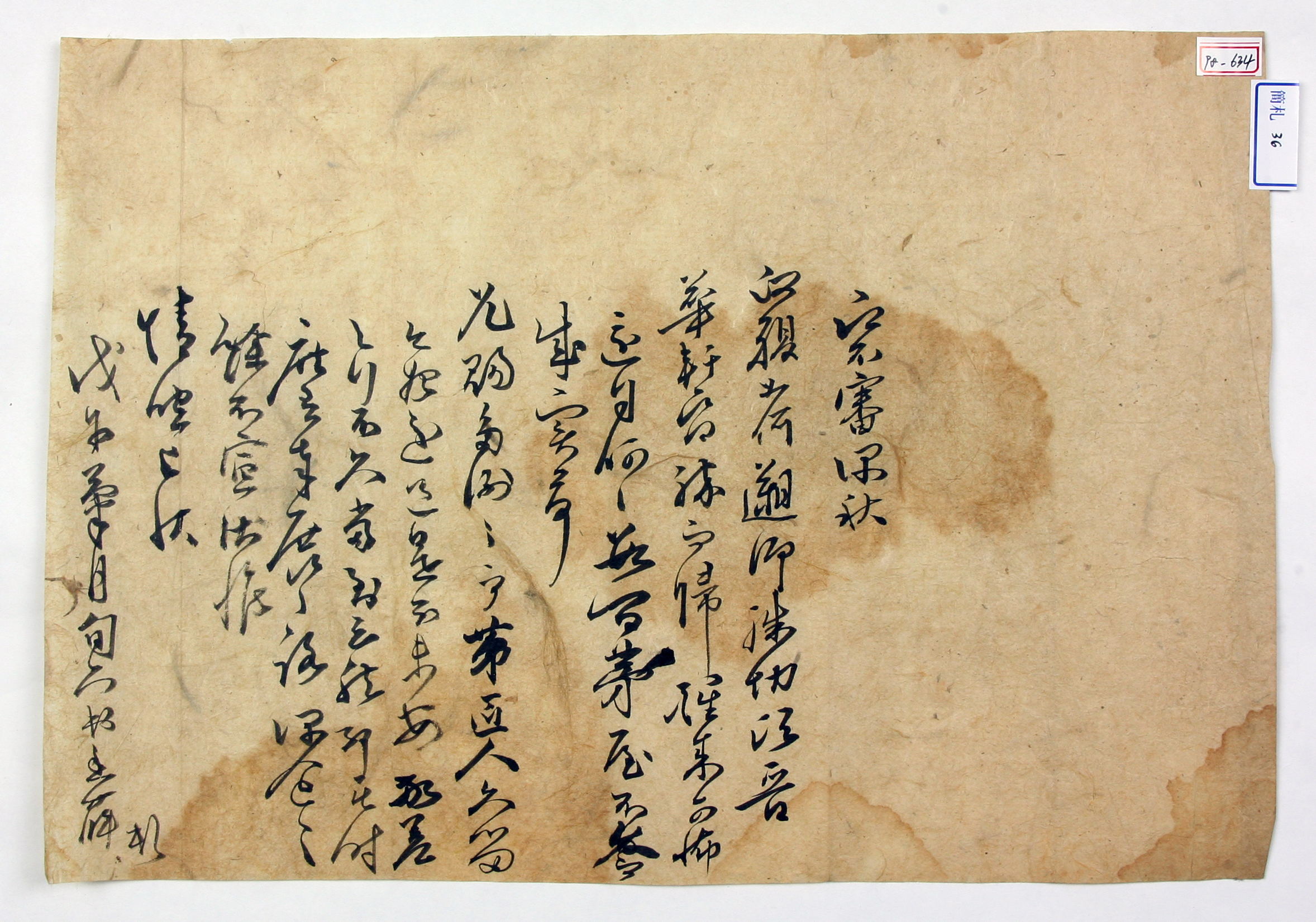

1678년 9월 16일, 박정설이 집을 짓는데 장인을 보내줘서 빨리 끝낼 수 있었다고 감사를 전하는 편지

[내용 및 특징]

1678년 9월 16일, 박정설이 상대가 집짓는 장인들을 보내주어 자신의 새 집을 일찍 마련 할 수 있었음에 감사의 뜻을 전하기 위해 관직생활을 하는 수취인 미상에게 보낸 편지이다. 심추(深秋)에 상대의 정사를 보는 체리가 어떠한지 안부를 물었다. 그리고 지난번에 상대의 집에서 술을 마시고 가득 취해서 집에 돌아온 상황을 이야기했다. 그때 행여 주사를 부리지 않았을까 걱정이 되었으나 돌아서서는 스스로 우스워졌다고 하며 옛 기억을 환기시킨다. 또한 자신의 새 집이 상대가 보살펴 준 덕분에 짧은 시간 내로 완공할 수 있게 되어서 감사의 의사를 밝혔다. 다만 상대가 보내준 장인들을 장시간 머물게 한 것을 미안하게 생각한다고 전했다. 경차관의 행차가 머지않아 있는지의 여부를 묻고, 만나서 회포를 풀 기회가 있기를 바라는 마음을 담았다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 政, 兄과 같은 단어에서 줄을 바꾸는 형식으로 평궐이 이루어졌다.

이 편지는 조선시대 사대부들의 일상적인 사생활 속에서 발생할 수 있는 자잘한 해프닝을 담고 있다. 상대방과 만취할 정도로 술을 마셨던 이야기, 관직생활을 하는 상대방의 도움으로 새 집을 지을 수 있었던 경위와 이에 대한 감사의 표현, 상대가 보내 준 장인들을 늦게 돌려보낸 것에 대한 미안한 마음 표현, 경차관이 내려오는지의 여부확인, 상대방을 만나 회포를 풀 것에 대한 기대 등이 바로 그것이다.

이 편지는 박정설이 서울에서 관직생활을 할 때 보낸 것으로 보인다. 『조선왕조실록』의 1678년 박정설 관련 기사는 각각 2월, 윤3월, 6월, 7월, 11월 등이 있다. 내용은 주로 관직 임명과 민정중, 조희맹에 대해서 계청한 것이다. 따라서 새 집을 지었다는 것은, 박정설의 고향인 예천의 집을 말하는 것으로 보인다. 또한 이 시기에 설월당 문중의 사람 가운데 용궁현감을 지낸 이는 김휘세이다. 서울에 있는 박정설을 위해 김휘세가 도움을 주고, 박정설은 이 도움에 대해 감사의 편지를 보낸 것으로 보인다.

김동현