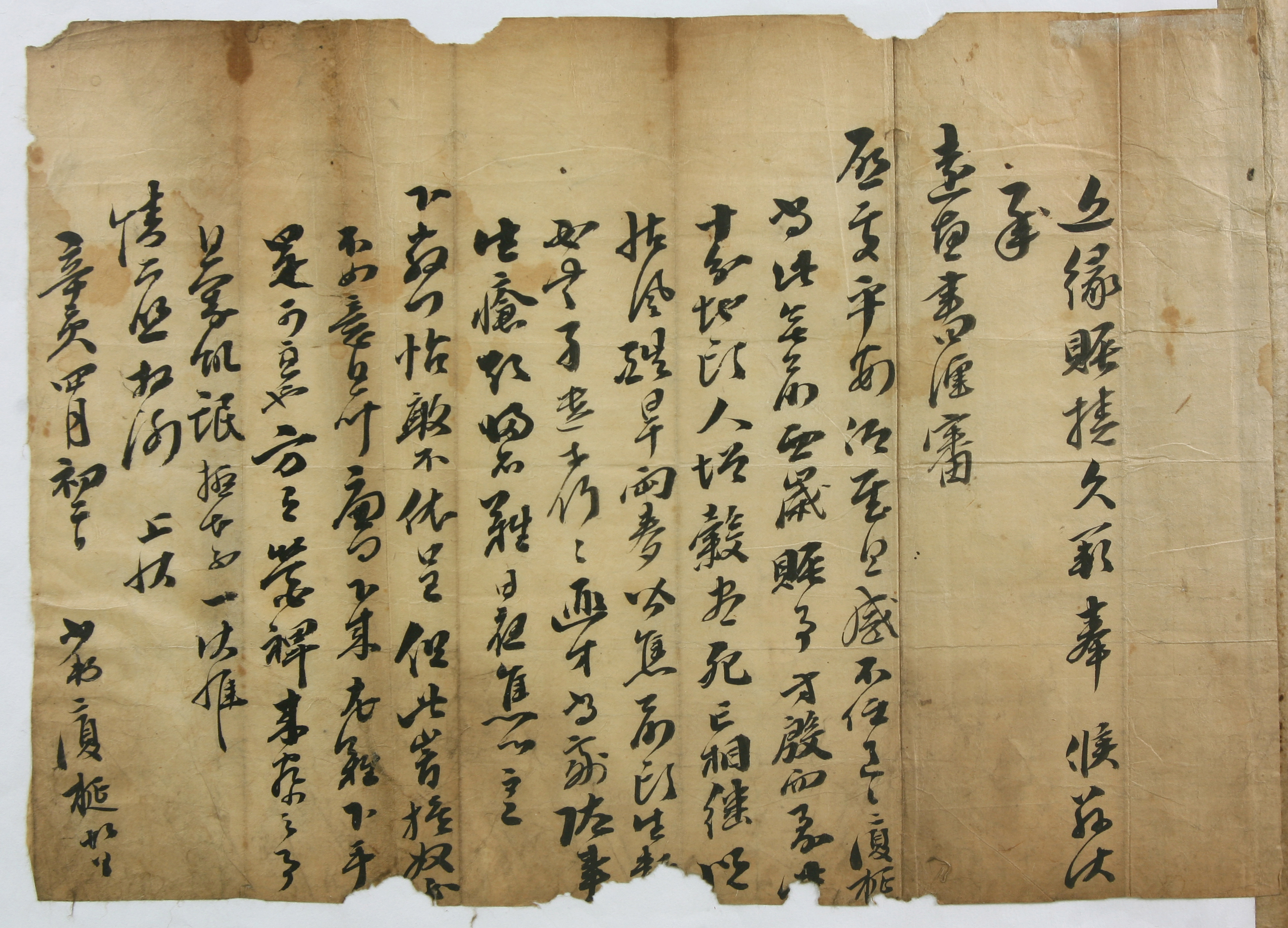

1671년 4월 2일, 김하천이 가뭄에 백성들을 구휼하는 일로 바빠 답장을 보내지 못했음을 알리고자 쓴 편지

[내용 및 특징]

1671년 4월 2일, 김하천이 가뭄에 백성들을 구휼하는 일로 바빠 답장을 보내지 못했음을 알리고자 쓴 편지이다. 진정 업무가 바빠 오랫동안 안부를 여쭙지 못하다가 상대의 편지를 받아서 편안하게 계심을 알게 되었으니 매우 위로되고 감사하다고 했다. 그러나 자신은 극심한 흉년에 백성을 진휼하는 일이 많은데다가 경각을 다투는 지경에 이르러 곡식이 다 떨어져 사망자가 속출하고 있음을 알렸다. 더구나 혹독한 가뭄으로 인해 곡식이 모두 말라 탈 지경이기에 앞으로의 일을 걱정했다. 이러한 상황에서 자신은 재능이 없어 하는 일마다 흠이 생겨 밤낮으로 마음만 졸이는 신세라고 한탄했다. 상대가 부탁한 도망노비의 추쇄(推刷)는 문첩을 그대로 올리되 여의치 못할 것이고, 염문(廉問)이 내려올 것이기에 더욱 손쓰기 어려울 것이라는 점을 알렸다. 영해감영(寧海監營)의 비장(裨將)이 와서 살피는 일과 난민의 구휼 업무에 바빠 다 적지 못하니 정으로 살펴달라고 했다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 존장자를 지칭하는 특정한 단어에서 줄을 바꾸는 형식으로 쓰였다.

이 문서는 여러 건의 편지와 함께 묶여 있다. 편지에는 특정한 연관성은 없어 보인다. 아마도 풍양조씨 집안에서 보관의 편의를 위해 한데 묶어 놓은 것으로 보인다.

[자료적 가치]

1671년은 김하천이 영해부사로 있을 때라고 할 수 있다. 당시 영해 일대에 흉년이 들어 피해가 심해지자 진휼청을 열고 사재를 털어 부내 기민은 물론, 인근 고을의 백성까지 구휼해주어 후에 숙마(熟馬) 1필을 하사받았다고 한다. 이 편지는 이러한 상황에서 나온 것으로 보인다. 따라서 당시의 역사적 사건과 연계된 실질적인 자료라 할 수 있다. 또한 노망노비의 추쇄에 관한 내용과 추노(推奴)라는 용어가 나오고, 이와 관련한 그 당시의 추쇄에 관한 일들을 간접적으로 확인할 수 있게 해 준다.

朴秉濠, 한국학중앙연구원(박사학위논문), 2005

김동현