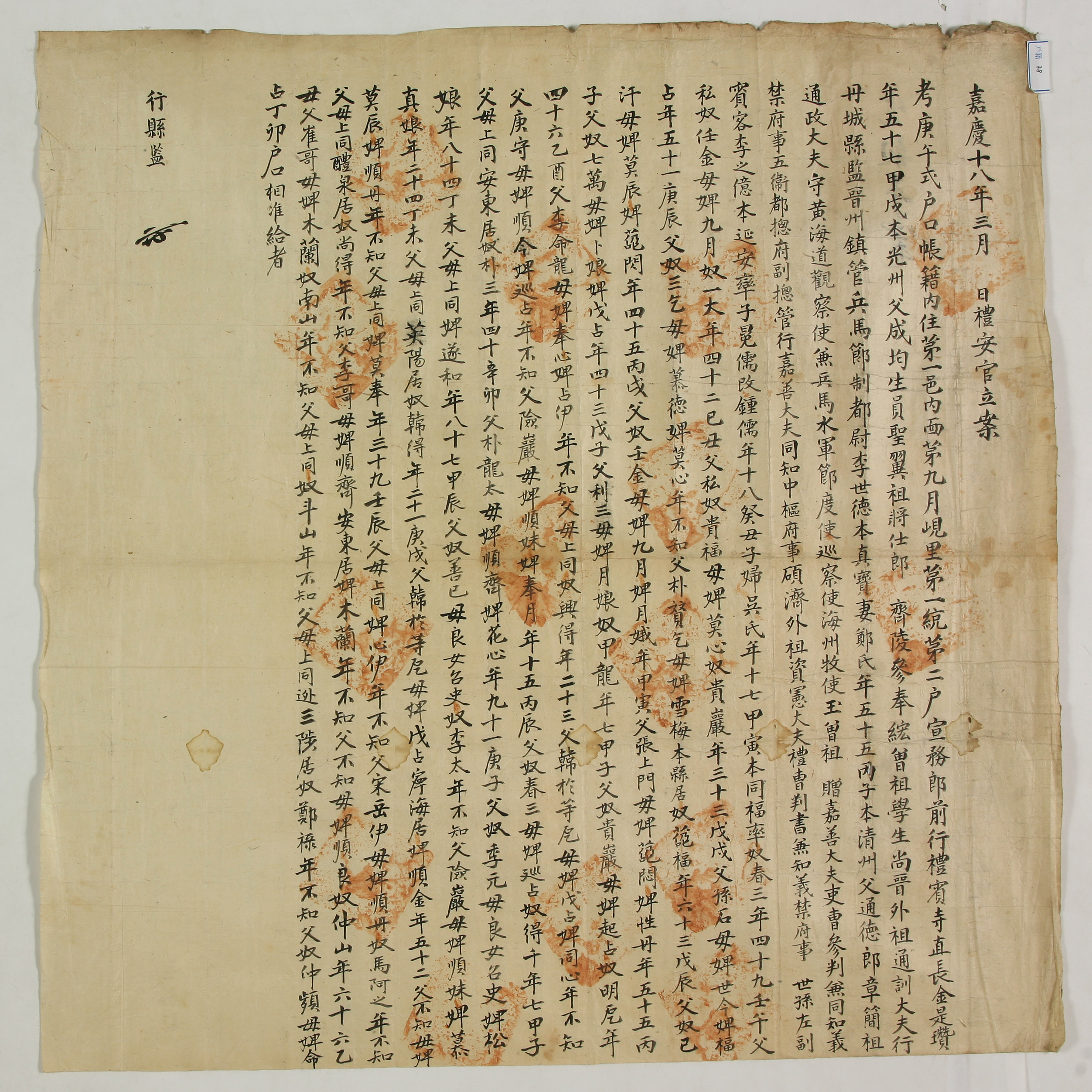

1813년, 예안현에서 경오년의 호구장적에 의거하여 월현리에 사는 김시찬에게 가족원과 소유노비 현황을 준호구의 형식으로 발급해 준 문서

[내용 및 특징]

1813년(純祖 13)에 禮安縣에서 庚午年에 成籍한 호구장적에 의거하여 邑內面月峴里 1통 2호에 사는 金是瓚에게 가족원과 소유노비 현황을 베껴 발급해 준 立案이다. 이 문서는 내용과 형식에 있어 준호구식을 따른 입안으로, 입안은 국가의 강력한 법적 증명을 필요로 할 경우에 발급된다. 예안현에서는 경오년 호구장적을 그대로 베껴 주었는데, 경오년은 1810년으로 당시 김시찬의 나이는 57세이고, 본관은 光州이며, 宣務郞 前 行禮賓寺直長을 지낸 것으로 나타나 있다. 선무랑은 종6품 下階이고, 직장은 종7품직이다. 이 문서에도 김시찬의 조부 紘의 관직이 將仕郞齊陵參奉으로 기재되어 있는데, 1780년 김시찬과 김굉이 제출한 호구단자에는 折衝將軍僉知中樞府事로, 김굉의 처는 淑夫人으로 기재되어 이 문서와 차이가 있다. 절충장군은 정3품 당상관계이고, 장사랑은 종9품계인데 낮은 관계를 쓴 이유를 정확히 알 수 없다.

준호구의 형식을 그대로 따르고 있기 때문에 호구단자와 마찬가지로 1675년에 반포된 「五家作統事目」에 따라 호주의 거주지에 統과 戶를 명시하고, 가족원과 소유노비 현황을 連書하였다. 오가작통이란 조선시대 다섯 집을 한 統으로 묶은 행정자치조직을 말한다. 1810년 당시 김시찬의 가족으로는 처 鄭氏(55세)와 아들 冕儒(18세), 자부 吳氏(17세)가 있었으며, 면유는 鍾儒로 개명하였다는 사실을 밝혀 놓았다. 김시찬의 부는 聖翼, 조부는 紘, 증조부는 尙晉, 외조부는 李世德이며, 처 정씨의 부는 章簡, 조부는 玉, 증조부는 碩濟, 외조부는 李之億이다. 사조에 대해서는 관직과 함께 외조부이면 그 본관까지 밝히고, 처에 대해서도 본관을 밝히고 있어 집안의 관직 내력과 혼인 관계를 알 수 있다. 이 문서는 行 縣監이 서압하고 15개의 관인을 찍었다.

호구장적에 기재된 노비 현황을 그대로 베껴준 것이기 때문에 노비 현황의 기재는 호구단자와 마찬가지로 첫머리에 “率”을 써서 그 집안 소유임을 명시하였다. 각각의 노비에 대해 이들의 나이와 이름, 부모의 이름과 신분, 이들의 현 상태 등을 밝히고 있으며, 솔거노비뿐만 아니라 도망노비도 기록하였다. 도망노비에 대한 기록은 관의 인증을 받아 推刷할 목적이 있는 것으로 보인다. 노비의 기재 방식은 “奴”, “婢”, “私奴”, “良女召史”, “不知” 등을 노비 이름 위에 표시하였는데, “私奴”는 부의 신분을, “良女召史”는 모의 신분을 의미한다. 이 집안의 1810년 당시 노비는 솔거노비가 5구, 禮安에 13구, 安東에 9구, 英陽에 1구, 寧海에 5구, 醴泉에 1구, 三陟에 1구 등 모두 35구이다.

준호구는 호구장적에 의거하여 관에서 베껴 주는 문서를 말하는데, 오늘날의 호적등본과 주민등록등본의 성격을 갖고 있으며, 호주의 신청에 의해 발급되는 것이 특징이다. 준호구의 발급은 주로 소송시 또는 성적시의 첨부자료로서, 또는 노비 推刷 자료로서, 또는 役과 관련하여 신분을 증명하거나 가문과시의 자료로 필요한 경우에 이루어졌다. 준호구식을 따른 이 입안도 호주의 요청에 의해 관의 증명력을 필요로 하기 때문에 발급된 것이다. 준호구에서는 호적대장과 대조․확인한 唱準의 이름을 적고, 수정한 글자가 있는지의 여부를 확인하는 周挾改字印을 찍지만 이 문서는 입안의 형태로 발급되었기 때문에 그런 것이 없다.

『增補版 韓國古文書硏究』, 崔承熙, 지식산업사, 1989

崔承熙, 『奎章閣』7, 서울대학교 도서관, 1983

『朝鮮時代 立案에 관한 硏究』, 崔淵淑, 韓國學中央硏究院 博士學位論文, 2005

文現妵, 韓國學中央硏究院 碩士學位論文, 2009

최연숙