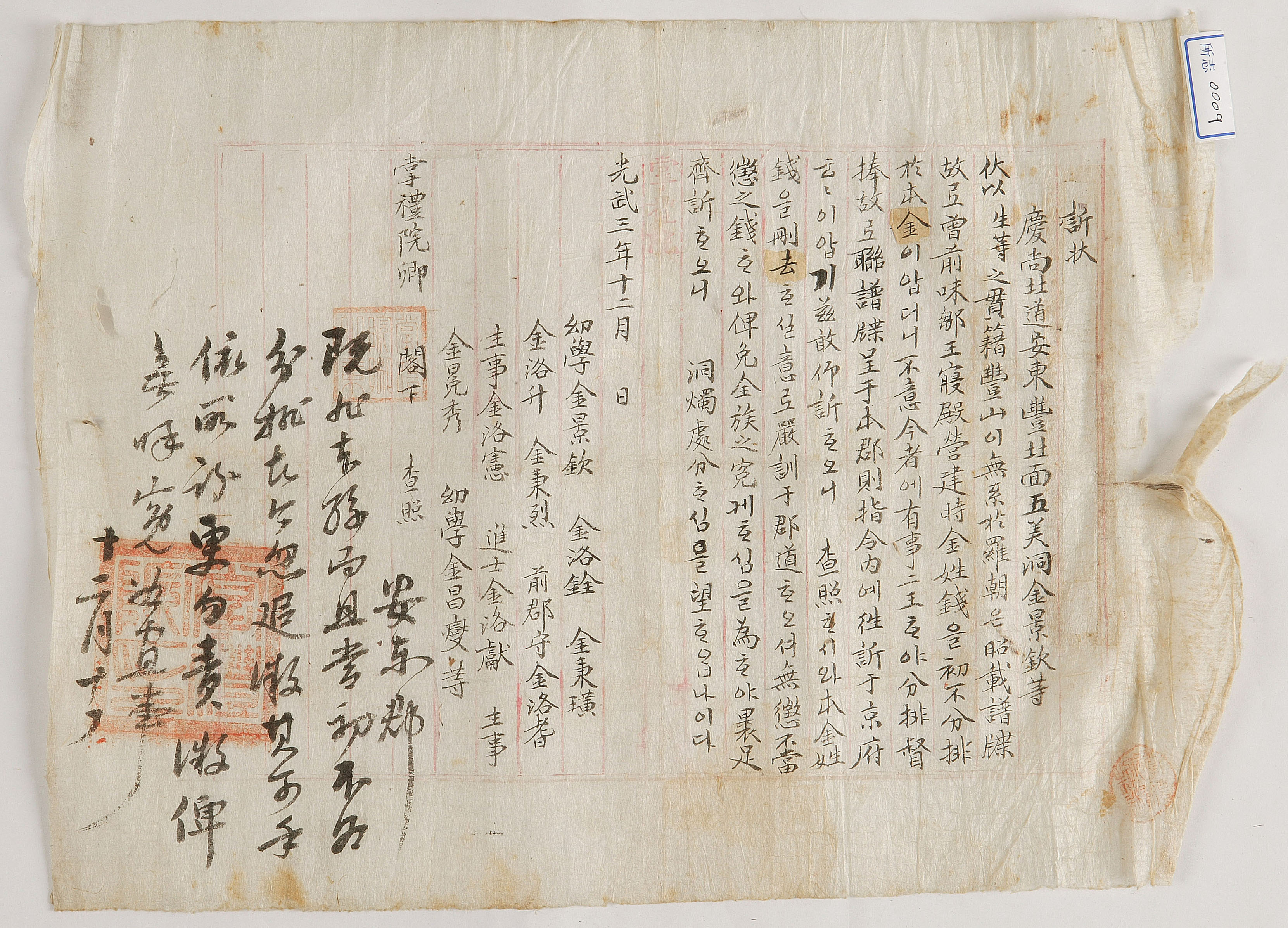

1899년 12월, 김경흠 외 9인이 풍산김씨에게 잘못 징수된 돈을 시정해 줄 것을 장례원에 연명으로 요청한 문서

[내용 및 특징]

1899년(光武 3) 12월에 慶尙北道安東豊北面五美洞에 사는 金景欽 외 9인이 掌禮院卿에게 올린 訴狀이다. 장례원은 1895년에 宗伯府를 대신하여 설치된 관서로, 궁중 의식·조회 의례·제사와 모든 陵·宗室·귀족에 관한 일을 맡아보았다. 이 소장의 내용이 왕의 寢殿을 영건하기 위한 비용을 잘못 징수한 데에 대한 시정을 요청한 것이기 때문에 장례원에 소장을 올린 것이다. 장례원에서 이 소장을 접수하여 안동군에 題辭를 내린 것은 12월 10일이다.

내용은 김씨의 관향인 豊山은 신라왕조에 연결되지 않았는데도 신라 왕 침전을 영건할 때의 비용을 풍산김씨에게 잘못 징수했으니 시정해 달라는 것이다. 譜牒을 통해 분명하게 알 수 있는 사실이므로 예전 味鄒王의 침전을 영건할 때에도 김씨들에게 물리던 돈을 풍산김씨가에는 분배하지 않았었는데 이번에 두 왕에 대한 일이 생기자 이 집안에도 돈을 내라고 독촉하기에 소장을 올린 것이다. 처음에는 安東郡에 소장을 올렸지만 “京府에 가서 호소하라”는 指令이 내려왔기 때문에 이 10인이 대표로 올라와서 소장을 장례원에 올리게 된 것이다. 그러자 소장을 접수한 장례원에서는 안동군에 “이미 신라왕실의 본손도 아니고 당초 분배하지 않았던 것을 지금 갑자기 추징해서야 되겠는가. 소장에 따라 다시는 징수하지 말아서 원통함을 호소하는 일이 없게 해야 할 것”이라고 제사를 내렸다.

이 문서는 근대 공문서의 변화된 모습을 고스란히 담고 있다. 먼저 10행의 붉은 괘선이 인쇄된 규격용지에 쓰고, 문서 중앙의 版心에 “掌禮院”이라고 인쇄되어 있는 점이 눈에 띈다. 이전의 소송문서들은 크기와 재질에 대한 특별한 규정이 없었는데 갑오개혁기를 전후로 소송지에 대한 규정이 만들어지고 용지수수료를 징수하였다. 또한 중국 연호 대신 우리나라 高宗의 연호를 쓰고, 국한문을 혼용하였으며, 서명 방식이 署押 대신 도장을 찍는 것으로 바뀌었다. 掌禮院卿이 새겨진 도장을 찍었다. 문서에 쓰인 용어에서도 변화를 찾을 수가 있는데, “訴狀”이라는 말이 문서 첫머리에 보이고 “指令”이라는 말이 나타난다. 지령은 예전의 題辭를 대신한 것으로, 제사와는 달리 접수하는 해당 관청 인찰지에 별도로 기재하도록 하였다. 그러나 오랜 문서 관행 탓에 오랫동안 문서 좌측 하단 여백에 제사를 사용하는 경우가 많았다. 이 문서도 대부분은 근대 공문서의 모습을 띠고 있지만 지령 대신 제사를 내리고 있다.

[자료적 가치]

갑오개혁 이후의 변화된 공문서 양식을 살펴볼 수 있는 자료이다.

『韓國法制史攷』, 朴秉濠, 法文社, 1983

김경숙, 『규장각』 25, 서울대학교 규장각 한국학연구원, 2002

『近代 公文書의 誕生』, 김건우, 소와당, 2008

최연숙