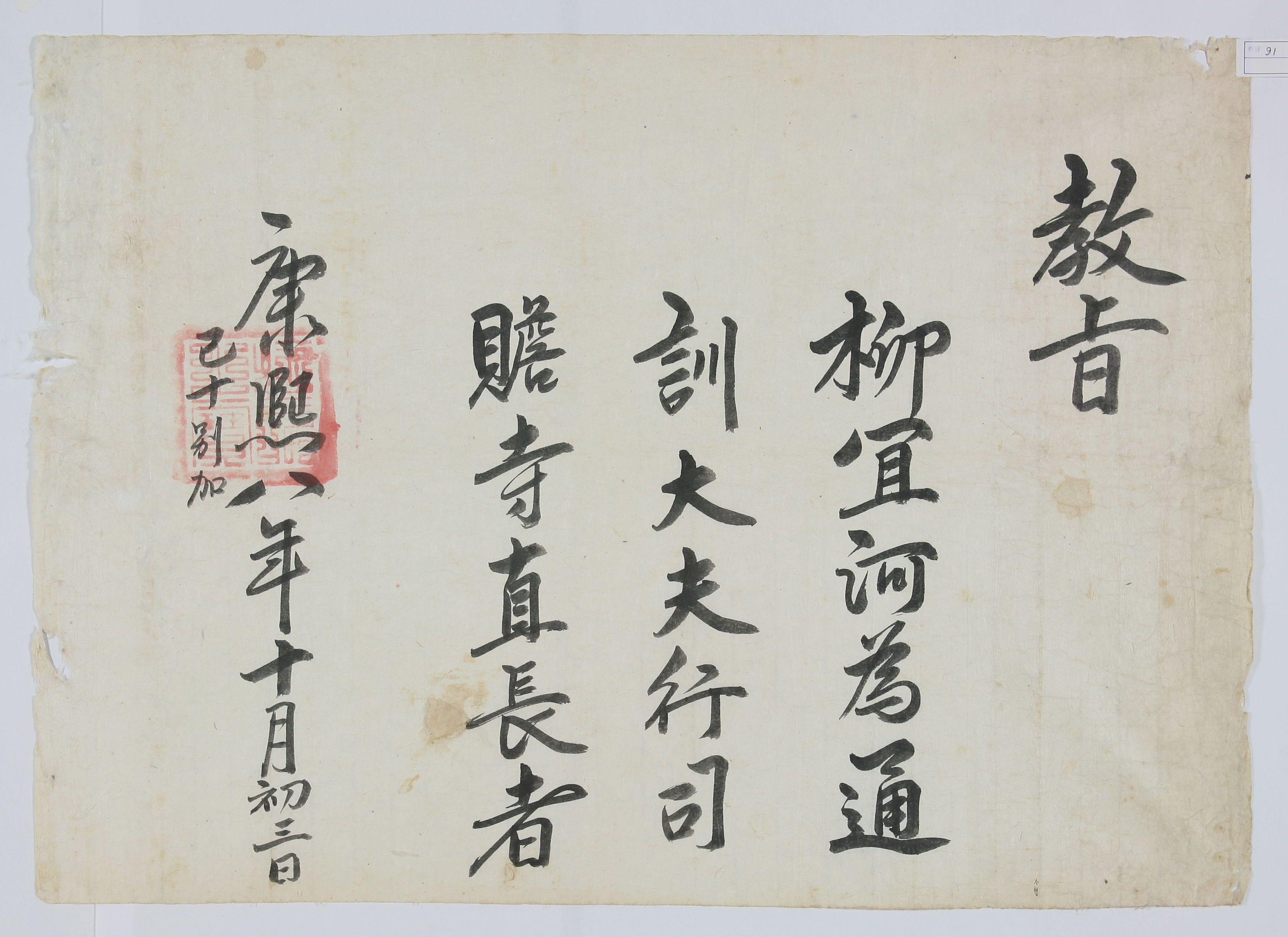

1669년 10월 3일, 현종이 유의하를 통훈대부 행 사섬시직장에 임명하는 문서

[내용 및 특징]

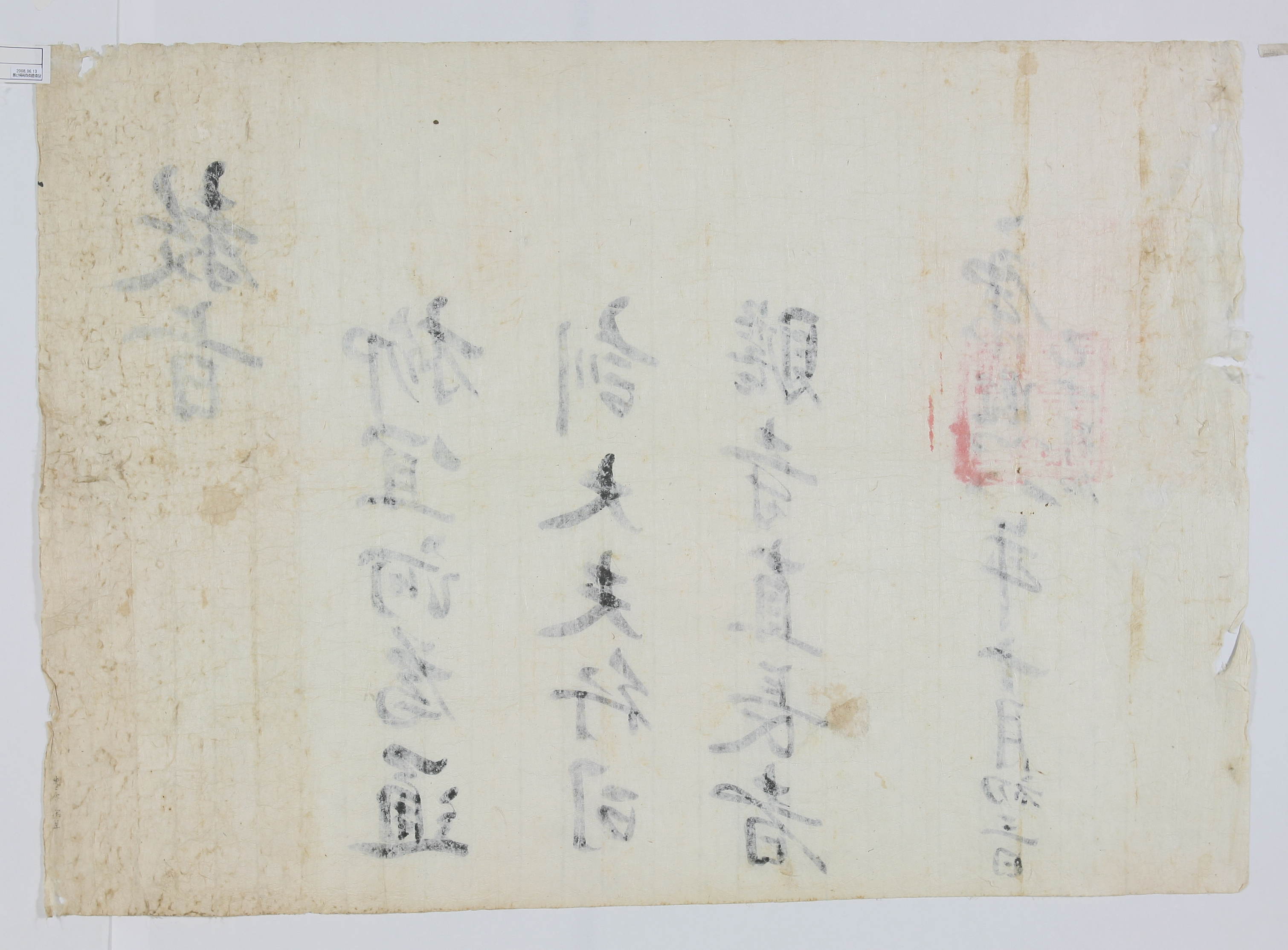

1669년(顯宗 10) 10월 3일에 현종이 柳宜河를 通訓大夫 行 司贍寺直長에 임명하는 문서이다. 통훈대부는 문신 정3품 下階 당하관의 품계이고, 직장은 종7품직이다. 사섬시는 조선시대 楮貨의 주조 및 外居奴婢의 貢布에 관한 업무를 관장하던 관서이다. 발급 이유는 바로 연호 왼쪽 옆에 작은 글자로 ‘己十別加’라 쓴 것이 그것이다. 이는 己字가 들어간 해 10월에 별가한다는 말로, 己酉年 10월인 이때에 이 문서를 발급한다는 내용이다. 뒷면 왼쪽 하단에는 이 문서를 작성한 吏吏 安德厚의 이름이 소자로 쓰여 있는데, 吏吏가 쓰여진 유의하의 임명문서에는 모두 안덕후의 이름이 쓰여 있다.

임명관련 교지의 경우 정기적인 인사를 통한 임명이 아닌 경우 그 사유를 문서 왼쪽 연호의 두 번째 글자 옆에 작게 내려 쓰는데, 유의하의 경우에도 정기적인 인사로 인한 가자가 아닌 별가로 받은 것이므로 그 사유를 왼쪽에 명시하고 있다. 별가는 정기 인사이동에 의한 것이 아니라 국가나 왕실에 경사가 있을 때, 공을 세웠을 때, 나라의 행사에 수고하였을 때 특별히 散階를 더해주는 제도이다. 별가는 기회가 있을 때마다 아들·사위·아우·조카 등 누구에게나 代加할 수가 있었다.

이 문서는 臺諫의 署經을 거치지 않고 왕명에 의해 바로 발급하는 임명장으로, 4품 이상의 관원을 임명할 때 쓰인다. 『경국대전』 禮典에 ‘文武官四品以上告身式’이 규정되어 있다. 왕의 고유 임명권한을 밝히는 ‘敎旨’를 첫머리에 쓰고, 본문에 ‘인명+爲+品階+관직+者’의 순으로 임명 내용을 기입한다. 관계와 관직에 차이가 날 경우에는 관직명 앞에 ‘行’과 ‘守’자를 넣어 구분하였다. 마지막에는 행을 바꾸어 중국연호와 발급일을 쓰고 연호 위에 ‘施命之寶’를 찍어 임명당사자에게 발급한다. 유의하는 관품은 정3품계이고, 관직은 종7품직으로 관품이 관직보다 높기 때문에 조선시대 行守法에 따라 ‘行’을 관품 뒤, 관사 앞에 명시하였다.

權榘(1672~1749)의 『屛谷先生文集』에는 「內舅翊贊柳公行蹟」이 있다. 이것은 권구가 내구(외삼촌)인 유의하의 행적을 기록한 것이다. 이 기록에 의하면 유의하의 자는 子安, 호는 愚訥齋이고, 어머니는 金是樞의 딸로 김성일의 증손이다. 柳袗‧鄭經世의 문하에서 수학하여, 유진에서 유원지, 유의하로 이어지는 가학을 형성하였다.

권구는 「내구익찬유공행적」을 지으면서, 유의하는 1664년에 조정에서 천거로 경기전참봉에 임명되었고, 1666년에 사섬시직장이 되었으며, 1667년에는 봉화현감이 되었다고 기록하였다.

『拙齋集』(『퇴계학자료총서』32~33) , 유원지,

『屛谷先生文集』, 권구, 1797

崔承熙, 『진단학보』 60, 진단학회, 1985

『增補版 韓國古文書硏究』, 崔承熙, 지식산업사, 1989

鄭求福, 『古文書硏究』 9·10, 한국고문서학회, 1996

유지영, 『古文書硏究』 30, 한국고문서학회, 2007

최연숙