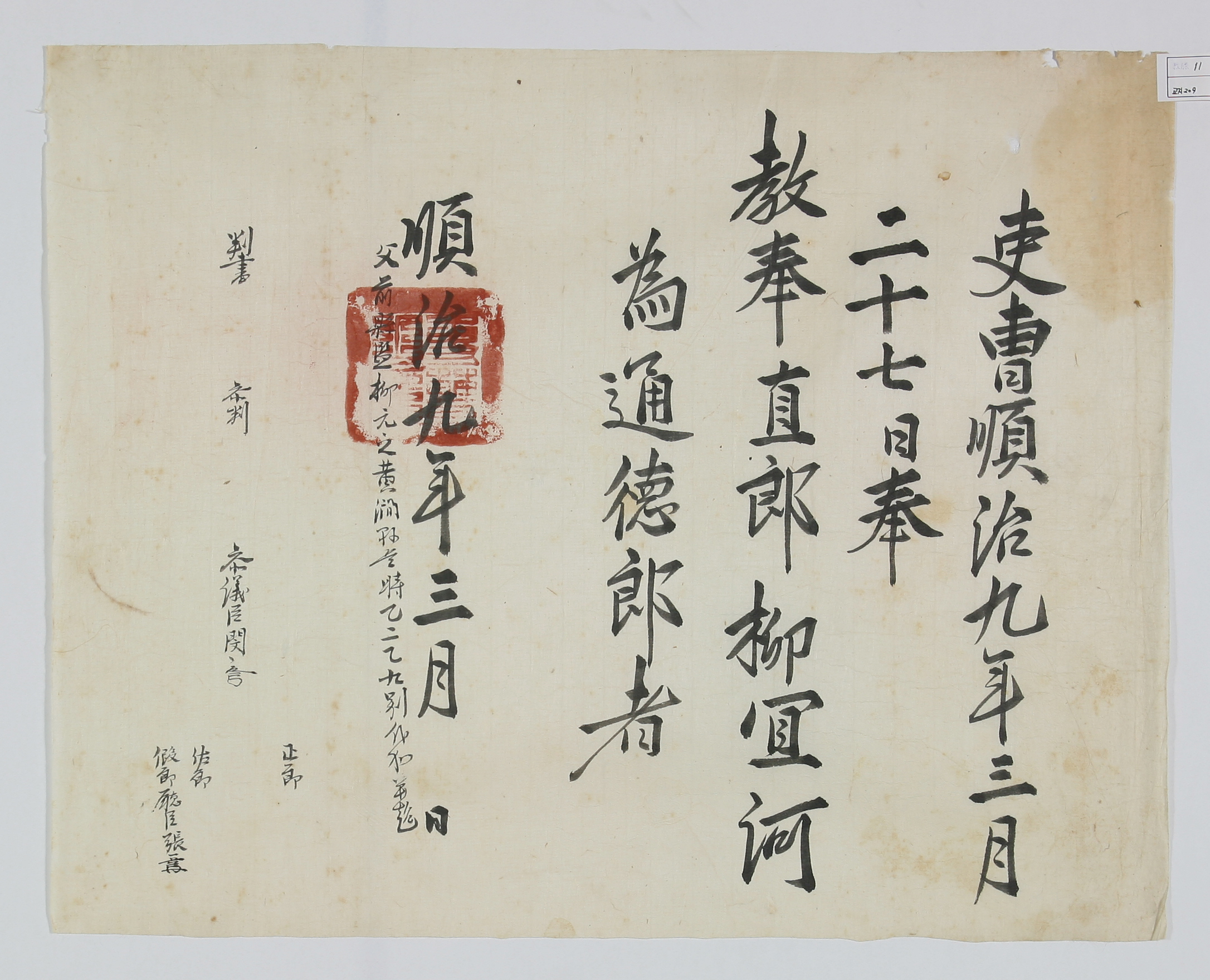

1652년 3월, 이조에서 왕명을 받들어 봉직랑유의하를 통덕랑에 임명하는 문서

[내용 및 특징]

1652년(孝宗 3) 3월 27일에 이조에서 왕명을 받들어 奉直郞柳宜河를 通德郞에 임명하는 문서이다. 봉직랑은 종5품 上階이고, 통덕랑은 정5품 상계이다. 유의하는 부친 柳元之의 별가를 대가받아 작년 10월 19일부터 學生의 신분에서 정9품 從仕郞, 동월 25일 정8품 通仕郞, 28일 정7품 務功郞, 1653년 1월 5일 종6품 상계 宣敎郞, 2월 23일 정6품 상계 承議郞, 3월 23일 종5품 상계 奉直郞에 가자되고, 이번에 또 다시 2품계 위인 통덕랑에 가자되어 이 문서를 발급받은 것이다. 통덕랑은 대가로 올라갈 수 있는 최고 품계이다.

발급 이유는 바로 연호 왼쪽 옆에 작은 글자로 ‘父前縣監柳元之黃澗縣監時乙二乙九別代加幷招’라 쓴 것이 그것이다. 이는 유의하의 부친인 전 현감유원지가 황간현감 재임시인 乙字가 들어간 해 2월과 9월에 별가받은 것을 아들인 유의하에게 대신 가자하여 이번에 함께 올려준다는 말이다. 유원지는 1638년 6월 22월에 황간현감에 임명되었으니, 을자가 들어간 해는 1645년 乙酉年을 말한다. 유의하는 2건의 별가를 대가받은 것이므로 종5품 상계에서 2품계 위인 정5품 상계를 가자받은 것이다.

임명관련 교지의 경우 정기적인 인사를 통한 임명이 아닌 경우 그 사유를 문서 왼쪽 연호의 두 번째 글자 옆에 작게 내려 쓰는데, 유의하의 경우에도 정기적인 인사로 인한 가자가 아닌 부친의 별가를 대가로 받은 것이므로 그 사유를 왼쪽에 명시하고 있다. 별가는 정기 인사이동에 의한 것이 아니라 국가나 왕실에 경사가 있을 때, 공을 세웠을 때, 나라의 행사에 수고하였을 때 특별히 散階를 더해주는 제도이다. 별가는 기회가 있을 때마다 아들·사위·아우·조카 등 누구에게나 대가할 수가 있었다. 그러나 대가의 폐단을 막기 위해 대가로 올라갈 수 있는 품계를 정5품 通德郞까지로 한정하였으며, 반드시 한 품계씩 올려주도록 하고 두 품계 이상을 한꺼번에 올려주지 못하도록 하였다.

이 문서는 5품 이하의 문무관원에게 발급되는 敎旨이다. 4품 이상이 臺諫의 署經을 거치지 않고 왕명에 의해 바로 임명되는데 비해, 5품 이하 9품까지는 대간의 서경을 거쳐 이조, 병조에서 왕명을 받들어 발급한다. 문서식도 4품 이상 관원에게 발급하는 것과는 다르다. 4품 이상 관원에게 발급하는 告身에서 문서 첫머리에 ‘敎旨’를 쓰는 것과 달리 5품 이하 관원에게 발급하는 고신에는 이조나 병조가 왕의 명을 받들어 임명장을 발급한다는 의미의 ‘奉敎’를 쓴다. 문서 발급에 있어서 착명은 이조나 병조의 당상관과 낭관 각 1인이 하였는데, 이 문서의 발급에는 이조참의와 가낭청 2명이 참여하였다. 관품과 관직에 차이가 날 경우에는 관직명 앞에 ‘行’과 ‘守’자를 넣어 구분하였다.

權榘(1672~1749)의 『屛谷先生文集』에는 「內舅翊贊柳公行蹟」이 있다. 이것은 권구가 내구(외삼촌)인 유의하의 행적으로 기록한 것이다. 이 기록에 의하면 유의하의 자는 子安, 호는 愚訥齋로 어머니는 金是樞의 딸이다. 柳袗‧鄭經世의 문하에서 수학하여, 유진에서 유원지, 유의하로 이어지는 가학을 형성하였다.

유원지의 문집의 기록에 의하면, 그는 ‘30세에 향시에 합격하였으나 복시에는 응시하지 않았고 1630년에 음직으로 창락도찰방을 받은 것으로 벼슬을 시작하고, 1634년 통례원인의 겸 한성참군에 임명되었고, 이어서 사헌부감찰이 되었다. 다음해 2월에 유진이 세상을 떠나자 고향으로 돌아온 뒤에 오래도록 귀환하지 않았다는 이유로 파직되었다.’고 기록하고 있다.

『拙齋集』(『퇴계학자료총서』32~33) , 유원지,

『屛谷先生文集』, 권구, 1797

崔承熙, 『진단학보』 60, 진단학회, 1985

『增補版 韓國古文書硏究』, 崔承熙, 지식산업사, 1989

鄭求福, 『古文書硏究』 9·10, 한국고문서학회, 1996

유지영, 『古文書硏究』 30, 한국고문서학회, 2007

최연숙